灯

灯朝活を始めてみたんですけど、睡眠不足でもう挫折しそうです…

布団に入る前の90分間で上手な入眠準備をしましょう。

布団に入ってすぐ眠れる人は幸せですが、布団に入ってもなかなか寝付けず、いつ入眠できるかは運次第という人もいると思います。

私自身も寝つきは最悪で、布団に入って1時間以上眠れないことは日常茶飯事です。

そんな私にとって、朝活よりもまず必要だったのは、睡眠に向けて徐々に心と体を整えていく「夜活」でした。

本記事では、どうすればスムーズに眠りに落ちることができるのかを考察していきます。

すぐに眠って、すっきり起きて、翌朝の「脳のゴールデンタイム」を最大限に活用しましょう。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

夜活の目的:床上時間という「見えないロス」をなくす

布団に入ってすぐ眠れる人がうらやましい…

一般に、毎日必要な睡眠時間は約7時間。

これでも欧米の平均と比べると少ないと言われています。

それでも、すぐ眠れる人ならまだましです。

せっかく7時間分の睡眠時間を確保しても、寝つきが悪いと布団の中でなかなか眠れず、実質的な睡眠時間はもっと短くなってしまうのです。

そもそも、就寝してから入眠するまでの「床上時間」は、睡眠の中で最も無駄な時間です。

ここを短くすることで、実質的な睡眠時間が増え、睡眠の質も向上します。

そして何より大きいのは、睡眠時間を計画的に考えることができるようになること。

「眠る準備」を整えることで、睡眠は運任せではなく、設計できるものになるのです。

今まで入眠に1~2時間かかっていた人は、それだけ自分のために使える「可処分時間」が増えるということです。

この床上時間という「見えないロス」を減らし、睡眠不足を防ぎ、自由に使える時間を増やしていくことこそが、夜活の目的です。

スムーズに眠るためにはどうすればいいのか

夜活でスムーズに眠れるようになると、朝に使える時間が増えるんですね。

夜活は、スムーズに眠りに落ちるための準備の時間。

スタンフォード大学の研究では、「入眠準備は就寝の約90分前から始めるのが理想的」とされています。

この「就寝90分前」を意識することで、眠りの質がぐっと高まります。

勉強は就寝90分前までに切り上げて、そこからは夜活モードへ。

入浴、歯磨き、ふりかえり、静かなインプットなど、心と体をととのえる時間です。

入浴で眠るスイッチを入れる

夜活のスタートは、入浴です。

睡眠研究の第一人者・西野精治教授(スタンフォード大学)によれば、入眠には「深部体温の下降」が重要な鍵になるそうです。

寝る90分前に入浴すると、深部体温が一時的に上がり、その後ゆるやかに下がっていきます。

この体温の下降が、脳と体を「入眠モード」に切り替えるスイッチになるのです。

たとえば、40℃のお風呂に15分入ると、深部体温が約0.5℃上昇。

そこから約90分かけて体温がゆるやかに下がり、自然な入眠が促されるというメカニズムです。

「書く瞑想」で静かに振り返る

入浴を済ませ、歯磨きやスキンケアを終えたら、脳のクールダウンメモとして、1日のふりかえりをノートや手帳に書き出してみましょう。

古川武士『書く瞑想』によれば、1日15分紙に書き出すことで、思考の整理や感情の放電と充電、自己対話による気づきが得られ、心が整うとされています。

頭の中の「おしゃべり」を紙に吐き出すことで、思考が静まり、安心感が生まれます。

ネガティブな感情を放電し、ポジティブな感情を充電することで、心のバランスが整い、眠りへの準備が自然に進んでいくのです。

頭が冴えない程度のインプットならOK

「夜の勉強を早めに切り上げて可処分時間を増やすというのは本末転倒では?」と感じる人もいるかもしれません。

ご安心を。

夜活の中心は、入浴や歯磨きなど生活に必要な「消費」の時間ですから、実際は時間のロスではありません。

それでも「何か学びたい」「少しでも前に進みたい」と感じるなら、頭が冴えない程度のインプットを取り入れるのも一考です。

脳は眠っている間に記憶を整理するので、もともと入眠前はインプットに適した時間でもあります。

ただし、夜活の目的は脳を鎮めていくことです。

たとえば、音読・やさしい復習・静かな読書など、「眠りに寄り添う学び」を選びましょう。

夜活で入眠準備が整えば、あとは「眠っている間の環境」を整えるだけです。

睡眠中の脳の回復効率を最大化する方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

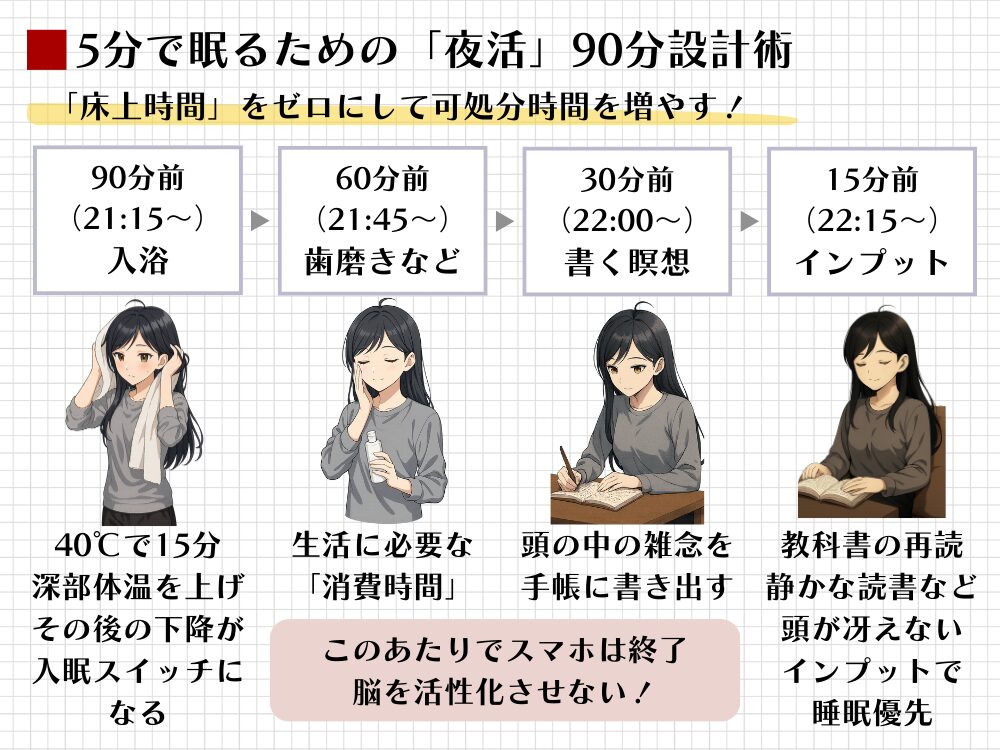

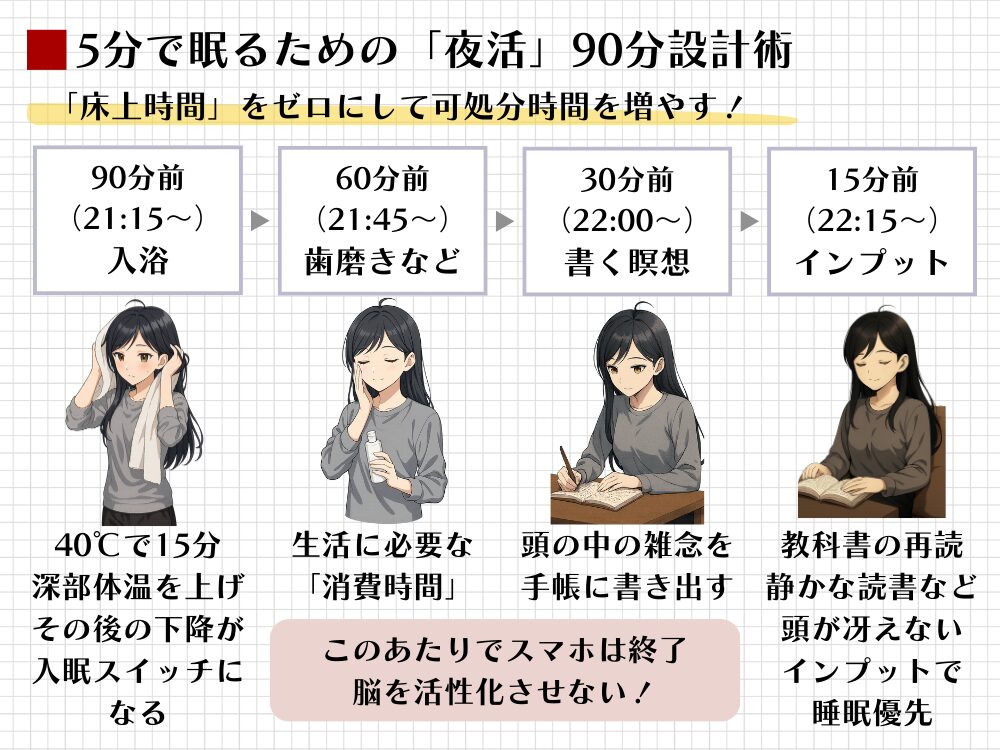

実例:5分で眠るための「夜活90分タイムライン」

たとえばどういう夜活がいいですか?

以上を踏まえてタイムラインにすると、夜活はこんな感じになります。

ここでは22:30に布団に入ると想定しました。

21:00 勉強終了

21:15 入浴(40℃で15分)

21:45 歯磨き・スキンケア

22:00 書く瞑想・振り返り

22:15 静かなインプット

22:30 就寝

23:00に入眠したとして、7時間睡眠で翌朝6:00起床。

朝活につながる夜活が、やさしく整った1日を支えてくれます。

朝活は夜から始まる:自律神経とスマホのルール

他に何かコツはありますか?

睡眠には、自律神経の働きが深くかかわっています。

日中は交感神経(緊張・活動)が優位ですが、眠るときには副交感神経(リラックス・回復)へと切り替える必要があります。

この切り替えをスムーズにするには、規則正しい生活を送ることが一番です。

特に、起床時間を固定することで体内時計が整い、夜には自然と眠気が高まります。

まず無理やりでも起床時間を固定することが、深い眠りへの第一歩です。

最後にもう一つ。

スマホや動画視聴は、就寝30分前になったら切り上げましょう。

よく「ブルーライトが睡眠の妨げになる」と言われますが、それ以上に問題なのは、脳が興奮してしまうからです。

動画の展開やSNSの情報量は、脳を「活動モード」に引き戻してしまいます。

もちろん、布団の中でスマホを見るのは最悪です。

いつまでも眠れなくなる「泥沼モード」に突入してしまいます。

もし布団の中でこのページを読んでいる方がいたら、今すぐブックマークしてスマホの電源を切りましょう。

また明日お持ちしています。

それでは、おやすみなさい。

Akari NOTE:就寝90分前の設計術まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

夜の時間の使い方、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の生活に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 「床上時間」は最も無駄な時間。ここを短縮することが、実質的な睡眠時間と可処分時間を増やす鍵である。

- 夜活の理想は、就寝90分前から始めること。この時間に入浴することで、深部体温の下降という入眠スイッチが入る。

- 夜も勉強したいなら、頭が冴えない程度のインプットを取り入れるのも一考。

- スマホや動画の視聴は、就寝30分前には必ず切り上げ、脳の興奮を鎮めることがスムーズな入眠につながる。

5分でできる行動:寝る前のスマホを見る時間を設定し、アラームが鳴ったらすぐに電源を切る

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント