灯

灯どうすれば試験に合格することができますか?

試験に合格するために一番大切なのは「戦略」です。

正しい戦略で正しい道筋を進めれば、最短距離で合格できます。

しかし、間違った方向に進んでしまえば、限られた時間と努力も無駄になってしまうでしょう。

特に、仕事と勉強を両立させたい兼業受験生にとっては、勉強に費やせる時間が限られているからこそ、戦略の重要性はさらに高まります。

自分で戦略を考えなければならない独学の場合も同様です。

本記事では、私の行政書士試験の体験をもとに、資格試験の最初の1ヶ月で考えるべき「戦略」の立て方を考察します。

この記事を読むと、忙しい中でも真似できる戦略の考え方がわかり、今日から迷わず勉強を始められるようになります。

そして、知識ゼロから最短距離で合格を目指す戦略的な道筋が見えてくるでしょう。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

資格試験の始め方:初心者は最初の1ヶ月で戦略を考える

まったくゼロからのスタートなんですけど、何から始めたらいいですか?

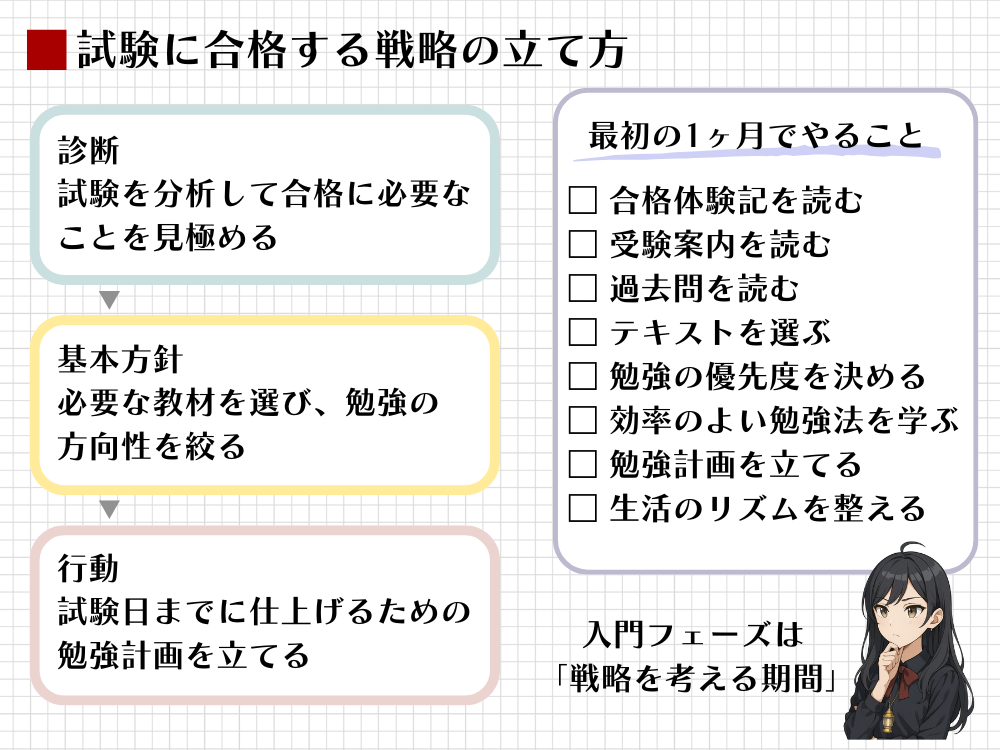

まず試験日までの期間を「入門・基礎・応用・直前」という4つのフェーズに分けましょう。

そして最初の入門フェーズを「戦略を考える期間」と考えると、試験勉強の見通しがぐっと良くなります。

私が行政書士試験の勉強をしたときは、最初の1ヶ月を入門フェーズと位置付けて、戦略を考えることに専念しました。

その結果、続く基礎フェーズ以降でやるべきことが明確になり、まったくぶれることなく試験日を迎えることができました。

以降の文章で、その体験をまとめていきます。

戦略とは何か:合格への道筋を描く

そもそも戦略って何ですか?

試験勉強における「戦略」とは、目標達成に向けた道筋の設計です。

経営学者であり「戦略の大家」と呼ばれるリチャード・P・ルメルトは、著書『良い戦略、悪い戦略』の中で、良い戦略には「カーネル(核)」があると述べています。

良い戦略には、しっかりした論理構造がある。私はこれを「カーネル(核)」と呼んでいる。戦略のカーネルは、診断、基本方針、行動の三つの要素で構成される。状況を診断して問題点を明らかにし、それにどう対処するかを基本方針として示す。これは道しるべのようなもので、方向は示すが細かい道順は教えない。この基本方針の下で意思統一を図り、リソースを投入し、一貫した行動をとる。

(リチャード・P・ルメルト『良い戦略、悪い戦略』)

戦略って、なんだか難しそうですね。勉強にどう関係するんでしょうか?

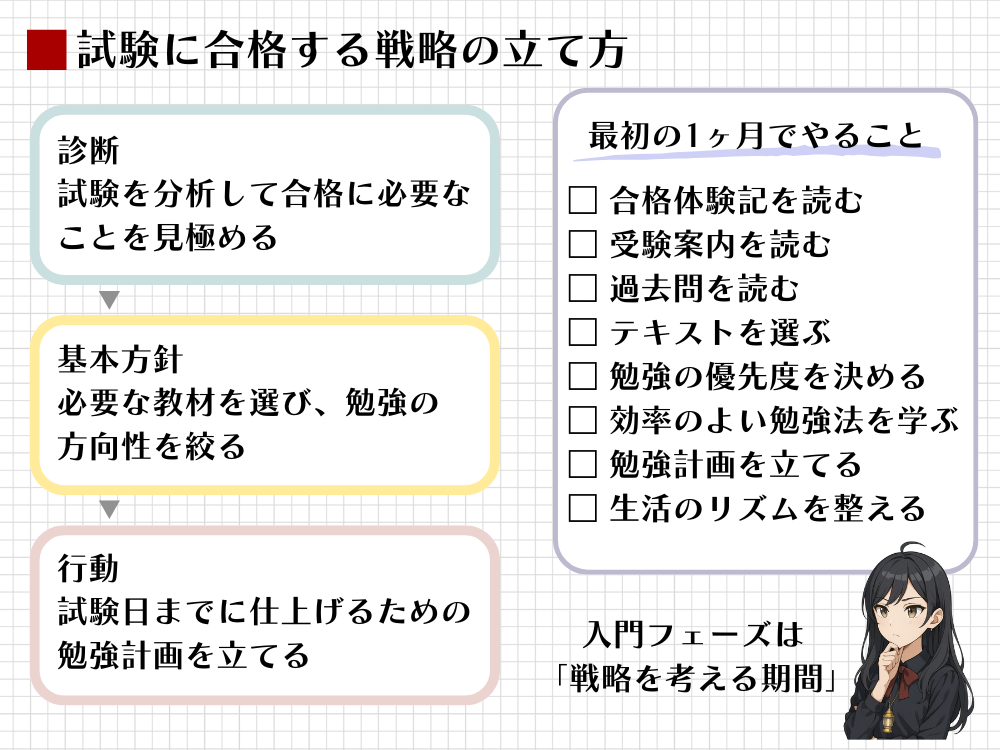

この理論を試験勉強に応用するなら、次のように整理できます。

- 診断:試験を分析して合格に必要なことを見極める

- 基本方針:必要な教材を選び、勉強の方向性を絞る

- 行動:試験日までに仕上げるための勉強計画を立てる

戦略は、分析によって導き出され、行動によって完成します。

そして、この戦略を形にすることこそが、入門フェーズの最大の目標です。

診断:試験を分析して合格に必要なことを見極める

試験の分析って初心者の場合どうしたらいいんですか?

戦略の第一歩は「診断」です。

「彼を知り己を知れば百戦危うからず」と孫子の兵法にあるように、正しい戦略を考えるためには、まず状況をよく知ることが大切です。

ここでは、初心者でも無理なく取り組める診断の方法を3つ紹介します。

合格者の体験記を読んで試験の概要をつかむ

初心者がいきなり試験を分析するのは難しいもの。

まずは「〇〇試験 合格体験記」と検索し、複数の声に触れてみましょう。

右も左もわからない初心者にとって、合格者の体験記は試験の全体像をつかむ最短ルートです。

「どんな教材を使ったか」「どのくらい勉強時間を確保したか」「どの順番で学習を進めたか」といった具体的な情報は、これからの試験勉強のイメージを描く大きな助けになるはずです。

ただし注意したいのは、体験記をそのまま真似しても合格できるとは限らないことです。

合格者がやっていた勉強法は、不合格者も同じように取り組んでいた可能性があります。

たとえば「過去問を解こう」というのは誰もが口をそろえて言いますが、おそらく不合格者も過去問はやっています。

ネット上には不合格体験記はほとんど残らないため、不合格者という「サイレントマジョリティ」の存在を意識しておく必要があるわけです。

体験記は「答え」ではなく「参考資料」として読み、なぜその方法で合格できたのかを考える視点が大切です。

そう意識して読めば、体験記は単なる体験談ではなく、自分の戦略を設計するためのヒント集になります。

受験案内を読んで試験の基本情報を正確に把握する

合格体験記で勉強のイメージがつかめたら、次は公式の「受験案内」を読み、試験の基本情報を正確に押さえましょう。

試験日・科目・配点・合格基準など、必要な情報はすべてここに記載されています。

特に重要なのは「合格基準」です。

資格試験は満点を取る必要はなく、合格点を超えればクリア。

このゴールを知らずに勉強を始めると、勉強する範囲を広げすぎたり、逆に足りなかったりと効率が悪くなります。

試験によっては絶対評価で基準点が明示される場合もあれば、相対評価で年度ごとに変動する場合もあります。

いずれにせよ大切なのは「合格点を超えることが目的」という視点です。

まずは「〇〇試験 受験案内」と検索し、ルールを確認しておきましょう。

たとえば行政書士試験の受験案内は、以下の公式サイトで公開されています。

過去問を読んで試験の実態をつかむ

多くの試験では、過去数回分の試験問題もネットで入手することができます。

たとえば行政書士試験の過去問は、以下の公式サイトで公開されています。

過去問というのは、出題者が期待する学力水準の集積であり、超えなければならないハードルそのものです。

試験を知るという意味では最高の素材でしょう。

資格試験の場合、学力はほぼゼロから始まるので、いきなり問題を解いたり出題傾向を把握したりするのは、現実的には難しいと思います。

それでも最初に過去問に触れておくことには意義があります。

問題を読んで、「こんな難しい問題を解けるようにならなきゃいけないんだ」とか「これならまあまあ何とかなりそう」とか、自分の立ち位置をしっかり確認しておきましょう。

いわば入門フェーズというのは過去問と「じゃれ合う」期間です。

その中で、まずは過去問に出てくる専門用語や言い回しを理解できるように勉強を進めていくことが、入門フェーズの課題になるでしょう。

基本方針:必要な教材を選び、勉強の方向性を絞る

体験談・受験案内・過去問を読んだら、次は何をしましょうか?

診断によって試験の構造が見えてきたら、次は「基本方針」を定める段階です。

戦略のカーネルにおいて、基本方針とは「問題点にどう対処するか」という方向性の提示。

これは、勉強の軸を決める作業でもあります。

ここでは次の3つの軸を意識するといいでしょう。

信頼できる教材を選ぶ

まずは、信頼できる教材を選ぶことが基本方針の第一歩です。

とはいえ、初心者が最初から最適な教材を選ぶのは難しいもの。

教材選びに迷ったときは、合格者が実際に使っていたものを参考にするのが確実です。

実績のある教材には、合格に必要な情報が過不足なく整理されており、安心して使い込むことができます。

また、教材は「読むもの」ではなく「使い倒すもの」です。

自分の手に馴染み、繰り返し活用できると感じるものを選ぶことで、勉強の軸がぶれず、記憶の定着も進みやすくなります。

詳細な選び方については、別記事でじっくり考察します。

選択と集中:基礎に全力投入する

次に意識したいのは、「選択と集中」です。

試験の本質は、応用力や奇抜な発想ではなく、基礎の完成度で決まります。

どんなに難しい問題も、突き詰めれば教科書レベルの知識と理解の積み重ねです。

だからこそ、まずは基礎に全力を注ぐことが、合格への最短ルートになります。

具体的には、教科書に書かれている内容を徹底的に理解し、記憶すること。

そして、基礎問題集を繰り返し周回し、確実に正解できる状態まで仕上げること。

勉強時間の8割を基礎に投下する覚悟があれば、応用問題にも自然と対応できるようになります。

基礎を制する者が、試験を制する。

これは、どんな試験にも共通する定跡です。

効率のよい勉強法を知る

最後に意識したいのは、「効率のよい勉強法を知ること」です。

どれだけ良い教材を選び、基礎に時間を投下しても、勉強法そのものが非効率であれば、記憶は定着せず、成果も出にくくなります。

だからこそ、記憶の原理に沿った方法を知り、それを軸に据えることが重要です。

具体的には、「自己テスト学習」「分散学習」「インターリーブ学習」などが代表的な方法です。

これらは、脳の検索する力を鍛え、記憶の定着を促すことが科学的に証明されています。

こうした勉強法を知り、自身の勉強に取り入れていくことで、基礎の定着も加速するでしょう。

記憶のメカニズムに沿った効率的な勉強法は、「試験に合格するための勉強法」の中心テーマの一つです。

このシリーズでは、後ほどじっくりと掘り下げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。

行動:試験日までに仕上げるための勉強計画を立てる

いよいよ行動ですね。試験日までに、何をどう進めればいいか教えてください!

戦略の最後のステップは「行動」です。

診断によって試験の構造を知り、基本方針によって勉強の軸を定めたら、あとはその方針に従って、試験日までに必要な学力を仕上げていくだけです。

試験日は動かない:逆算思考で計画を立てる

ここで何より大切なのは、「試験日は絶対に動かない」という事実です。

どんなに忙しくても、どんなに準備が足りなくても、試験日は待ってくれません。

だからこそ、試験日から逆算して、必要な学力をいつまでに仕上げるかを明確にしておくことが、戦略の完成につながります。

試験勉強の4フェーズ:入門・基礎・応用・直前

冒頭でも述べたように、試験勉強は4つのフェーズに分けて考えると整理しやすくなります。

そしてこれは勉強計画を立てる際の指針にもなります。

- 入門:試験の全体像を把握し、過去問が読めるようになる

- 基礎:教科書レベルの知識を理解・記憶し、基礎問題集を周回する

- 応用:実戦問題や模試を通じて、得点力を鍛える

- 直前:弱点補強と記憶の最終調整を行い、本番に向けて仕上げる

この4つのフェーズを意識することで、勉強計画にメリハリが生まれ、迷いなく行動できるようになります。

詳細なスケジュールの立て方や、各フェーズの目標設定については、別記事でじっくり考察していきます。

生活のリズムを整える:長い試験勉強の土台をつくる

最後にもうひとつ、行動において忘れてはならない視点が「生活のリズムを整えること」です。

試験勉強というのは、淡々と量を積み重ねていく、地味で長い道のりです。

無理なく毎日勉強できるように、脳のコンディションを整えていくことは、試験の結果を大きく左右するファクターになるでしょう。

特に重要なのは、睡眠・食事・運動といった基本的な生活習慣です。

睡眠時間を削って勉強時間を増やすというのは、かえって逆効果。

脳の働きが鈍り、記憶の定着も悪くなってしまいます。

それよりも、毎日決まった時間に起きて、決まった時間に勉強し、決まった時間に眠るというリズムを固めるほうが、長い受験勉強でははるかに有効です。

また、定期的な運動は、脳にとって一番の栄養になると言われています。

そんな規則正しい生活の中で、勉強を「習慣」として根づかせることが、合格への近道になります。

生活のリズムは、勉強のリズムでもあります。

まずは今日から、無理のないペースで生活を整えていきましょう。

Akari NOTE:試験勉強の戦略まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

試験勉強の戦略、少しずつ見えてきましたね。

最後に、ポイントをまとめておきます。

このノートを見返しながら、少しずつ自分の戦略を形にしていきましょう!

- 戦略とは:「目標達成に向けた道筋」であり、診断・方針・行動の3要素で構成される。

- 診断とは:試験の構造を知ること。体験記・受験案内・過去問が有効。

- 基本方針とは:勉強の軸を定めること。教材選び・基礎への集中・効率的な勉強法が鍵。

- 行動とは:逆算思考で計画を立て、生活リズムを整えながら勉強を習慣化すること。

5分でできる行動:自分が受験する試験の合格体験記を読んでみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント