灯

灯私は独学なので最初にテキスト選びが必要です。どんなテキストを選べばいいの?

独学で資格試験に挑む受験生にとって、テキスト選びは勉強の成否を分ける最初の分岐点です。

学校や通信講座では講義に最適化された配布教材を使えばいいですが、独学の場合はそうはいきません。

教材選びを誤れば、限られた時間と努力も無駄になってしまうこともあります。

特に、仕事と勉強を両立させたい兼業受験生にとって、テキスト選びで失敗することは、忙しいスケジュールの全てを台無しにするリスクを意味します。

本記事では、そもそも学力とはどうやって伸びるのかを考察し、その上で試験勉強における三種の神器「過去問」「教科書」「問題集」の選び方を解説します。

この記事を読むと、忙しい中でもそのまま真似できるテキスト選びの基準がわかり、自分にとっての「バイブル」が見つかるはずです。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

独学のテキスト選び:学力を伸ばす三種の神器とは

テキストがたくさんありすぎて、何から買ったらいいのか迷ってしまいます…

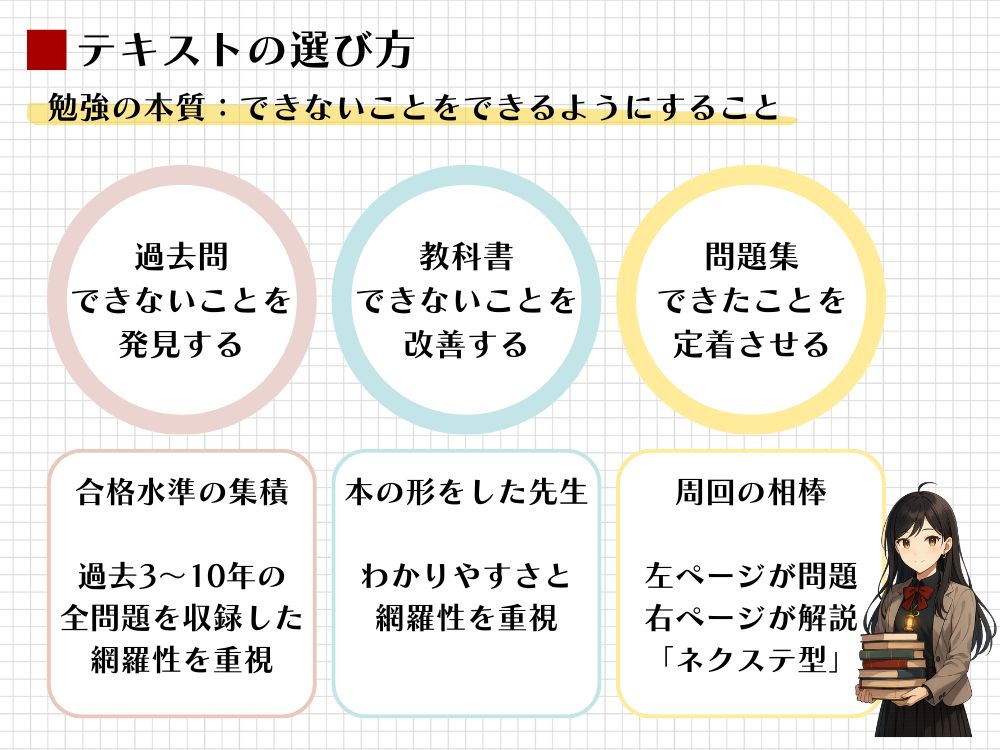

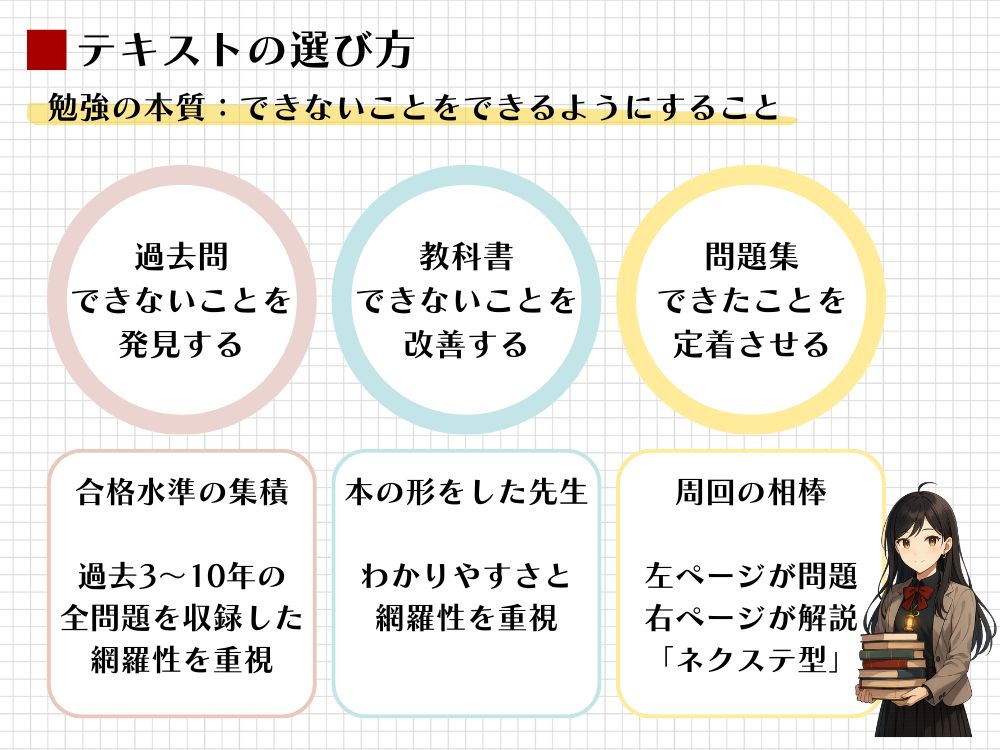

勉強の本質とは、できないことをできるようにすることです。

できないことを発見し、改善し、定着させる。

このサイクルを何度も周回する中で、学力はらせんを描くように伸びていきます。

試験勉強で使う教材というのは、このサイクルを具体化したものです。

そう考えると、試験勉強で用意すべき教材が自然と見えてきます。

試験勉強の三種の神器

わからないことを発見する「過去問」

わからないことを改善する「教科書」

わかるようになったことを定着させる「問題集」

これら「過去問」「教科書」「問題集」は、試験勉強における三種の神器です。

まずはこの三種の神器を選ぶところから始めましょう。

過去問の重要性:わからないことを発見する

過去問はどう使ったらいいですか?

資格試験において、過去問を勉強するというのは「当たり前」です。

むしろ、過去問こそが資格試験における最強の教材だといっても過言ではありません。

なぜなら、過去問とは出題者が期待する学力水準の集積であり、受験生が超えるべきハードルそのものだからです。

ここでは、過去問の使い方を詳しく解説していきます。

過去問は最初から使う:出題傾向と課題を知る

中には、過去問を試験直前まで取っておく人もいます。

しかし、過去問はありがたがって神棚に飾っておくようなものではありません。

むしろ、日常的に手元に置き、気軽に接するべき教材です。

試験直前の力試しは模試や予想問題の役割。

過去問は、もっと早い段階から「できないこと」を発見するために使うべきです。

過去問の使い方:初期段階では読むだけでOK

もちろん、学習の初期段階では過去問は解けないと思います。

それでもまったく問題はありません。

過去問を勉強するねらいは、出題者が期待する論点を知り、それを「わからないこと」として発見し、教科書で「わかること」に変えていくことにあります。

つまり、過去問は「解く」よりも「読む」ことが大切なのです。

過去問の選び方:年度別で網羅された問題集が最適

購入する過去問は、過去3年分または過去10年分の「年度別過去問題集」が適しています。

大学入試で言えば「赤本」に相当するような、出題されたすべての問題を網羅した過去問題集です。

基礎であろうが応用であろうが逸脱であろうが、出題された問題にすべて目を通すことができるというのは何にも代えがたい強みです。

その全体像を把握することで、試験の輪郭が見えてきます。

過去問を分析する:合格に必要な論点を分類する

少し学習が進んだ段階での話になりますが、過去問を読む際には「解かなければならない設問」と「手を出してはいけない設問」の見極めも重要です。

すべての問題に正面から挑むのではなく、合格に必要な論点を見極める視点が求められます。

この「基礎」「応用」「逸脱」の分類については、後ほど別記事で詳しく考察します。

教科書の選び方:できないことをできるようにする

教科書って、どう選べばいいんですか?

独学受験生にとって、教科書は「本の形をした先生」です。

過去問で「わからないこと」を発見したら、それを「わかること」に変えるのが教科書の役割です。

ですから教科書は、最初から通読するような存在ではありません。

辞書のように“わからないことを質問するために使う”のが本寸法です。

わからないことに答えてくれる唯一の存在だからこそ、自分にとって「わかりやすいかどうか」が選び方の生命線になります。

教科書と問題集の連動性:準拠していると復習効率が上がる

教科書と問題集が準拠していると、論点の流れが一致し、復習効率が格段に高まります。

「教科書で読んだ内容が、問題集でそのまま確認できる」という連動性は、学習のストレスを減らし、定着を加速させてくれます。

だからこそ、教科書を選ぶ際には「準拠問題集の有無」も、決め手になり得る重要な視点です。

教科書の実績を確認する:合格者が使っていた教材は高打率

市販の教科書には、内容に大きな差があるわけではありません。

それでも、合格者が使っていた実績のある教科書は、打率の高い選択肢です。

合格体験記やSNSなどで、どの教科書が支持されているかを調べてみると、選択の精度が上がります。

ただし、最終的には「自分にとってわかりやすいか」が決め手です。

クチコミよりも、自分の理解に寄り添ってくれるかどうかを重視しましょう。

教科書は乗り換えていい:わかりにくければセカンドオピニオンを

とはいえ、実際に使ってみないと「わかりやすさ」は判断できないものです。

もし手元の教科書で納得できないなら、迷わずセカンドオピニオンを求めましょう。

著者が違えば、同じ論点でも説明の仕方は変わります。

「甲についてはA書がわかりやすい、乙についてはB書がしっくりくる」ということは当然あります。

教科書は、独学受験生にとって「理解のライフライン」です。

わかりにくいと感じたら、さっさと乗り換える方が、むしろ柔軟で健全な学び方です。

問題集の選び方:できるようになったことを定着させる

問題集はどう使ったらいいですか?

問題集は試験勉強に欠かせない学習素材です。

学力というのは自分の頭で考えたときにだけ伸びるものだからです。

自分の頭を働かせて問題集を解き、間違えたところやわからないところを補強していく。

これが正しい試験勉強になります。

問題集選びの三原則:網羅性・直接性・即時性

問題集を選ぶときに重視すべきポイントは以下の3点です。

1. 網羅性

原則として、問題集は「これぞ」という1冊に絞って勉強すべきです。

だからこそ、その1冊には、合格するために必要な論点が十分に網羅されていなければなりません。

網羅性の高い問題集を何度も繰り返して完璧に仕上げることが、合格への基本的なアプローチです。

2. 直接性

問題集は、それを周回することが試験合格に直結するものでなければなりません。

その意味で、試験で実際に出題された問題を解くことが、最も効率的な学習法です。

なぜなら、出題された問題とは、すなわち試験を合格するのに必要な論点そのものだからです。

また、以下のような問題集も、根幹教材として十分に価値があります。

- 教科書に準拠し、知識の定着を意識して編集された問題集

→ 教科書との連動により、理解と記憶の橋渡しがしやすい。 - 過去問を下地に、頻出論点を体系的に編集した問題集

→ 試験の傾向を踏まえた構成で、効率よく学べる。

3. 即時性

試験勉強の大半は、問題を解いて解答解説を読むことに費やされます。

だからこそ、問題を解いたらすぐに解答解説を読める「即時性」は、問題集選びの重要な要素です。

見開きで左ページに問題、右ページに解答解説がある形式が、問題集の理想形です。

百歩譲って解答解説が別冊になっている問題集も、別冊を隣に並べて勉強すれば似たようなものですから、移動中に勉強しにくい点に目をつぶれば、一応許容範囲でしょう。

ネクステ型問題集:三原則を兼ね備えた完成形

網羅性・直接性・即時性を兼ね備えた問題集という意味で、大学入試英語のバイブルとして定番の『Next Stage 英文法・語法問題』は、ひとつの完成形だと思います。

やはりベストセラーには理由があるのです。

受験する試験の問題集に、いわゆる「ネクステ型問題集」がないか探してみるといいでしょう。

Akari NOTE:テキスト選びまとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

テキスト選びについて、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 独学の試験勉強は「できないことを発見し、改善し、定着させる」のサイクルで進める

- 過去問は「年度別で網羅されたもの」を選ぶ

- 教科書は「自分にとってわかりやすいもの」を選ぶ

- 問題集は「網羅性・直接性・即時性」の三原則を満たすものを選ぶ

5分でできる行動:受験する試験名+「過去問 教科書 問題集」で検索してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント