灯

灯試験勉強は基礎が8割なら、残りの2割は何ですか?

えーと、基礎が8割というのは半ば誇張表現であって…という本音はさておき、強いて挙げるとすれば「模試」だと思います。

模試は、試験本番で必要な実戦力を養う「応用」フェーズの中核を担う存在です。

模試というと、合格判定や偏差値に一喜一憂した記憶がある人も多いでしょう。

しかし、資格試験の模試には、実力判定以上に実戦力を養うという重要な役割があります。

特に、仕事と勉強の両立を目指す独学受験生にとって、模試は限られた時間で成果を最大化する貴重な教材です。

また、市場規模の小さな試験では、模試は初見の問題を入手できる数少ない機会になります。

そこで今回は、試験における模試の重要性を、合格点を勝ち取るための実戦力養成という観点から考察していきます。

今回の記事を読むと、模試を上手に活用して、忙しい中でも最短で合格点を勝ち取る方法がわかるでしょう。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

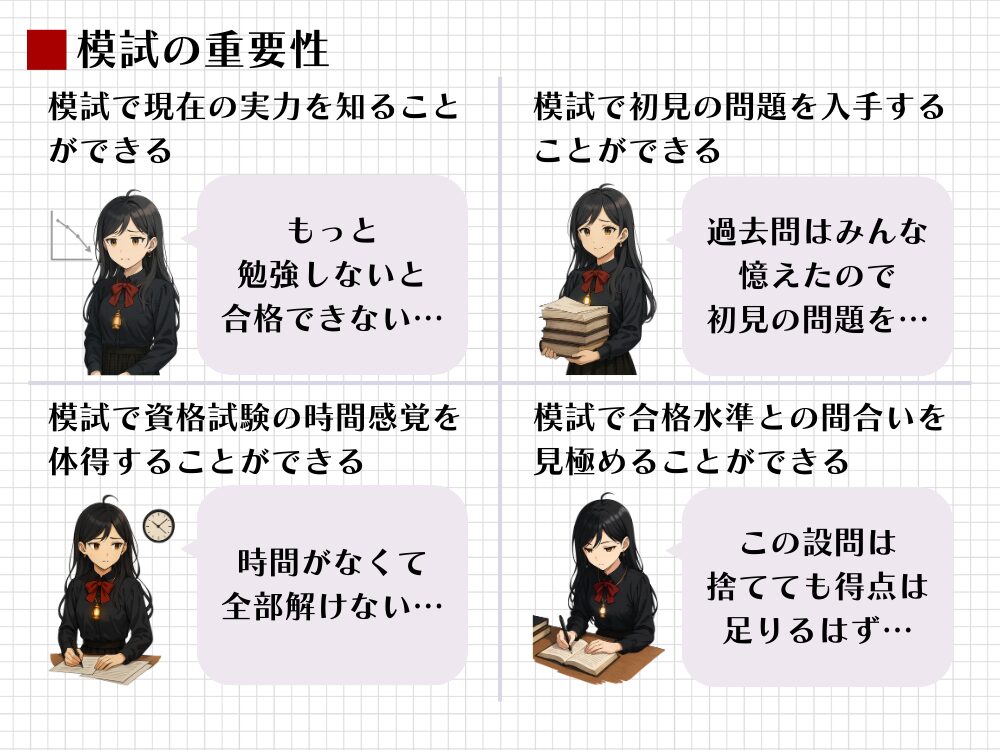

理由1:模試で現在の実力を知ることができる

模試の目的って、今の自分の実力を知るためですよね?

模試の最も一般的な役割は、現在の実力を判定することで間違いありません。

どの科目が得意で、どこに弱点があるのか。

どの分野が定着していて、どこがまだ曖昧なのか。

こうした「今の自分の立ち位置」を客観的に把握することは、今後の学習計画を調整する材料になります。

特に独学で資格試験に挑む場合、模試による実力判定は、自分の学習が正しく積み上がっているかどうかを確認する貴重な機会です。

それだけでも、模試を受ける十分な理由になるでしょう。

理由2:模試で初見問題を入手することができる

他にも模試を受ける理由ってあるんですか?

模試を受けると初見の問題を数多く手に入れることができます。

これが第2の理由です。

過去問の周回では足りない理由

試験勉強の基礎は、過去問や問題集の周回によって築かれます。

繰り返し解くことで、合格するために必要な論点が定着し、積み上がっていく。

これは学びの王道です。

しかし、基礎の周回を続けていると、問題文そのものを記憶してしまい、深く考えずとも反射的に正解できるようになってきます。

それはそれで「力がついた証」とは言えますが、それとは別に、初見の問題に対して基礎を応用して考える練習というのは、どうしても必要です。

そうした練習の中で身についた力こそが、合格につながる実戦的な応用力になるからです。

初見問題でしか鍛えられない力

また、はっきりと正誤の判断ができない選択肢との向き合い方や、基礎的論点の組み合わせ問題へのアプローチ、ケアレスミスの減らし方など…

こうした「試験に強くなるための技術」は、初見の問題でなければ身につきにくいものです。

模試というのは、そうした初見の問題を数多く体験できる貴重な演習の場なのです。

資格試験特有の事情

大学入試のように市場規模の大きな試験であれば、応用問題集も豊富に流通していますから、初見の問題はいくらでも入手できるでしょう。

しかし、過去問くらいしか流通していない市場規模の小さな試験では、初見問題の入手そのものが難しいという実状があります。

そうした市場規模の弱点を補うためにも、初見の問題をたくさん入手できる模試というのは、シンプルに学習素材としての価値があるのです。

理由3:模試で資格試験の時間感覚を体得することができる

市場規模…そんなこと考えたことなかった…

模試を重視する第3の理由は、本試験で必要な時間感覚を磨くことができるからです。

本試験の時間感覚を模試で体験しておく

試験には必ず制限時間があります。

例えば、私が合格した行政書士試験の試験時間は3時間でした。

この3時間という時間は、短くて長い。

まずは単純に全設問(60問)を解答しきる時間が足りない可能性があります。

近年の行政書士試験は問題の長文化が顕著ですから、最低でも試験時間内にすべての問題を完走するために、1問に費やすことのできる時間感覚を磨いておく必要があるでしょう。

また、問題文を読んで勉強していない論点だと感じたら、その問題はばっさりと捨てて、他の解けそうな問題に持ち時間を費やす時間管理の意識も重要です。

一方で、長くて複雑な問題をようやく解き終えた後、頭の中をリセットして次の問題に取り組む力や、それを延々と60問も繰り返すための集中力も必要です。

途中でトイレに行きたくなることもあるでしょう。

こうなると3時間は非常に長い戦いです。

時間感覚は合格の前提条件

こうした時間感覚は、普段の勉強ではなかなか意識しないものです。

しかし、試験というのは「与えられた時間で」合格点をとることが求められているのですから、そもそも試験と時間は切り離して考えてはいけない関係であるはずです。

「時間がなくて最後まで解けなかった」というのは、受験生としてあってはならない台詞なのです。

模試はそうした時間感覚を「学ぶ」ことができる貴重な機会。

これを逃す手はありません。

理由4:模試で合格ラインと得点戦略の間合いを見極めることができる

最後の理由は何ですか?

合格点を意識しながら問題を解いていく感覚を模試で練習すること。

これが模試を受けるべき第4の理由です。

資格試験の目標は合格に必要な得点を確保すること

多くの試験には、合格点が設定されています。

決して満点を取る必要はなく、むしろ試験問題の中には、得点することを期待されていない問題や、深入りしてはいけない「捨て問」さえ含まれていることがあります。

つまり、資格試験の目標とは「すべてを正解する」ことではなく、「合格に必要な得点を確保する」ことです。

模試で鍛える得点戦略と状況判断

こうした「合格のために必要な得点を確保する」という得点感覚は、模試を通じて磨かれていきます。

見たことのない論点や、考えてもわからない問題、あるいは正誤を一つに絞り切れない問題などは、運否天賦に任せて次の問題に切り替えた方が、全体としては好成績につながるかもしれません。

例えば、5肢選択問題で3肢は簡単に消去できるのに、残りの2肢が絞り切れないとき。

その場で悩み続けるより、50%の確率に賭けて先に進む方が、時間と得点のバランスを保てることもあります。

さらに、もしその問題が苦手科目だったとしたら。

「ここまで得意科目で貯金があるはずだから、ここは持ち時間を使うより50%で落としても大丈夫」と判断するのか、それとも「ここでさらに貯金を重ねておきたい」と考えて、じっくり正解にこだわるのか。

本試験では、こうした状況判断が常に求められることになります。

合格ラインの間合いを見切る力

こうした「どの程度まで間違えても合格できるか」という間合いを見切る力は、普段の勉強ではなかなか培えません。

模試なら、間合いを間違えてもノーダメージ。

しかし本試験でその判断を誤れば、再挑戦は次の本試験まで待たなければなりません。

もっと模試で練習しておけばよかったと、後悔しても遅いのです。

模試は「応用」の中核になる

資格試験の模試って、思っていたより重要なんですね!

試験に合格するためには、基礎の習得だけでなく、実戦で勝つための技術も欠かせません。

こうした試験に勝つための技術を鍛えるのが、「応用フェーズ」の主眼です。

つまり、模試は応用フェーズに欠かせない「教材」です。

裏を返せば。

基礎が完成しているからこそ、模試はその真価を発揮します。

模試を通じて得点戦略を磨き、合格ラインの間合いを見切る力を養うためには、土台となる知識がしっかりと築かれている必要があります。

模試が本格的に始まるまでに「基礎」を終えておくこと。

これが全体的な勉強計画の目安になるはずです。

私自身が行政書士試験を受験したときは、LECの「模試パック」を利用しました。

初見問題の質、時間配分のリアルさ、得点戦略の練習。

どれを取っても、独学者にとっては貴重な演習機会でした。

特に行政書士試験のように、過去問以外の素材が少ない試験では、模試の価値は非常に高いと感じます。

LECの模試は、全国規模で実施されており、受験者数も多いため、得点分布や順位の参考にもなります。

基礎が完成したタイミングで、ぜひ一度受験してみてください。

Akari NOTE:模試の重要性まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

模試の重要性について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 模試は「現在の実力」を客観的に把握するための貴重な機会になる

- 初見問題を入手できる数少ない素材として、応用力の演習に役立つ

- 本試験の時間感覚を体験し、時間配分や集中力を鍛えることができる

- 合格点を意識した得点戦略や間合いの判断力を模試で磨ける

5分でできる行動:模試の実施日を調べて、勉強計画に組み込む

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント