灯

灯計画を立てるのが苦手です。勉強計画はどう立てたらいいの?

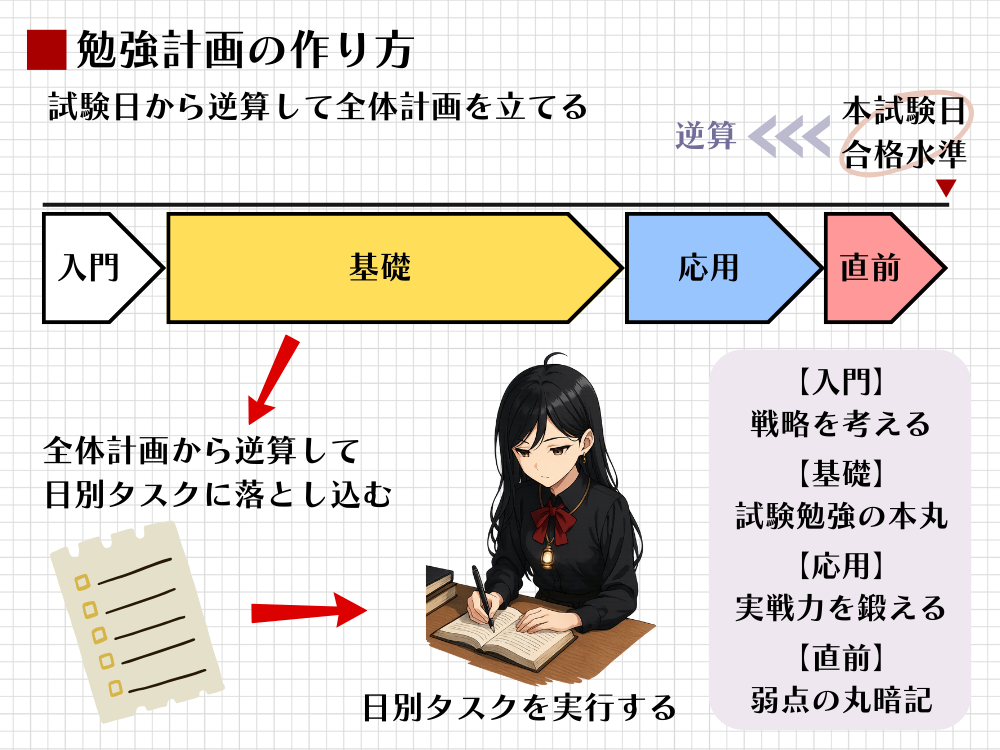

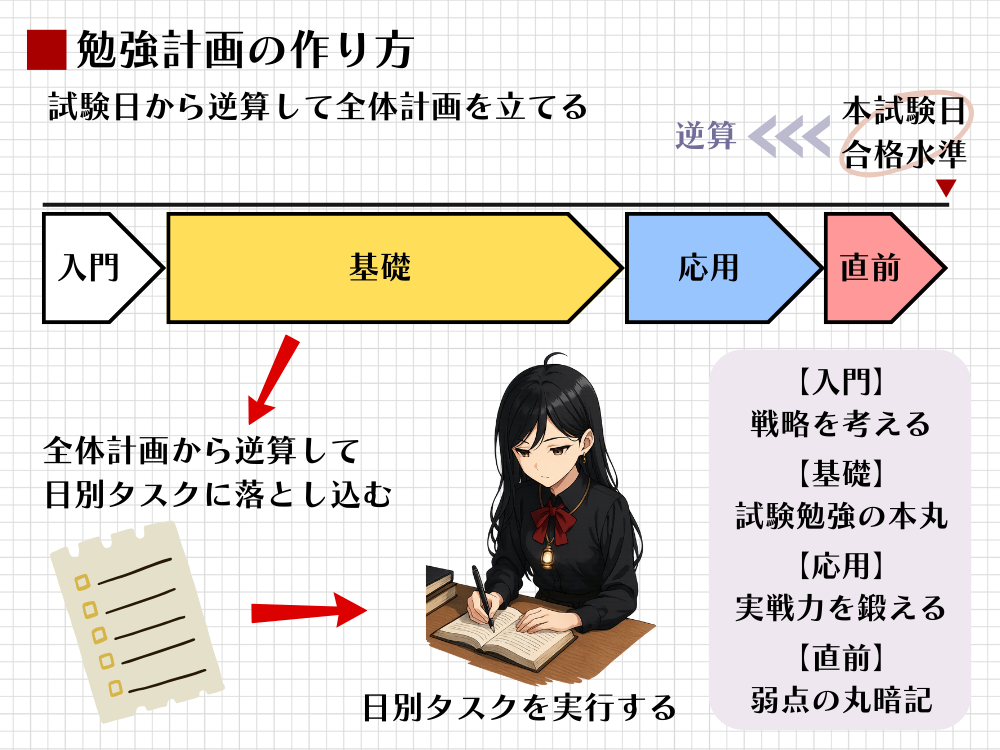

勉強計画の基本的な考え方は、ゴールから逆算して全体計画を立て、それを中期計画に分け、さらに短期計画に落とし込んでいくことです。

勉強計画とは、いわば戦略の総仕上げです。

試験を分析して合格に必要なことを見極め、必要な教材を選んで勉強の方向性を決めたら、勉強計画を立てて行動を組織します。

試験の難易度が上がるほど、合格に必要な勉強量は増えるので、効率よく勉強していくためには、しっかりと計画を立てることが欠かせません。

限られた時間で成果を最大化したい兼業受験生、自分で勉強計画を立てなければならない独学受験生も、勉強計画は必須です。

本記事では、知識ゼロから短期合格するための勉強計画の立て方を解説します。

今回の記事を読めば、逆算4フェーズ計画による日々の行動設計と、破綻を前提とした運用法がわかります。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

勉強計画に必要な2つの「逆算思考」

勉強計画は逆算で立てるってよく言いますけど、どういうことですか?

逆算とは、すなわち目標達成に必要な要素を明確にすることです。

1年以内の短期合格を目指すなら、限られた時間の中で「いつまでに、何を、どれだけ」やるかを明確にする必要があります。

そのため、勉強計画では「試験日」と「合格水準」から考える2つの逆算思考が欠かせません。

試験日から逆算して勉強計画を立てる

勉強計画を考える出発点は、試験日は絶対に動かないという事実です。

どんなに忙しくても、どんなに準備が足りなくても、試験日は待ってくれません。

自分が試験に合わせるしかないのです。

勉強計画における逆算思考とは、簡単にいえば「試験日に合わせて締切を決めること」です。

締切の日が来たら、進捗が50%でも70%でも先に進む。

試験日が絶対に動かない以上、そうしなければ間に合いません。

そして締切までに必要な学力に到達するために、学習内容と進度を日々調整していく。

これが「逆算思考」の本当の意味です。

合格に必要な勉強量から逆算して勉強計画を立てる

もうひとつの逆算は、合格に必要な学力水準からの設計です。

合格に必要な学力水準もまた、変わることはありません。

どんなに勉強量が膨大でも、忙しくて勉強する時間が足りなくても、必要な学力水準に届かなければ不合格になるだけです。

「試験に合格するために、どのくらい勉強すればいいか」は、個人差が大きいため、正確には定量化できません。

しかし、「合格するために何をすればいいか」は、試験の出題範囲や過去問、合格者の使用教材などを調べることで、ある程度は定量化できます。

さらに、平均的な受験生がどのくらいの勉強量で合格水準に達しているかも、統計や体験談から把握できます。

そこでこの平均像を仮説として採用し、必要な勉強量を定めましょう。

この仮説に基づいて、教材の分量や学習時間を逆算することで、「何を、どれだけ勉強するか」という計画が整います。

この設計こそが、次に説明する入門フェーズ「戦略を考える期間」の中心になります。

資格試験の全体計画は4フェーズで立てる

「何をいつまでやるか」は、どう設計したらいいですか?

試験勉強の全体像は、「入門・基礎・応用・直前」という4つのフェーズに分けて考えると、整理しやすくなります。

それぞれのフェーズには、明確な目的と役割があります。

入門フェーズ:試験に慣れて戦略を考える期間

資格試験の場合、多くの受験生はゼロからのスタートになるはずです。

まずは過去問を読んで、試験の雰囲気をつかむところから始めましょう。

このフェーズでは、過去問分析と合格者の情報をもとに必要な勉強量を定量化し、教材を選び、学習環境を整えます。

まさに、合格から逆算した全体計画の設計図を作る「試験の戦略を考える期間」です。

入門フェーズの詳細

基礎フェーズ:知識と理解を積み上げる本丸

基礎的な学力は、過去問を解き、教科書を読み、問題集で復習する「アウトインアウト周回」で、らせんを描くように伸びていきます。

記憶と理解を深めながら、各科目の土台を築いていきましょう。

この時期は、模試が始まるまでにどれだけ周回できるかが鍵。

試験勉強の中心となるフェーズです。

基礎フェーズの詳細

応用フェーズ:試験に強くなる技術を磨く

模試が本格的に始まる頃から直前期までが「応用期」です。

この時期は、模試や予想問題で初見の問題に取り組みながら、合格に直結する実戦力を鍛えていきます。

ただし、応用力は基礎力があってこそ身につくもの。

このフェーズに入る前に、各科目の基礎は一通り完成させておく必要があります。

応用フェーズの詳細

直前フェーズ:丸暗記で詰め込む最終調整

試験直前は、理解ではなく「一夜漬け」のフェーズ。

どんなに十分な勉強をしても、すべての論点を完全に理解するというのはおそらく不可能です。

どんな人でも無理やり丸暗記しなければならない知識というのは残ります。

この時期に備えて、暗記すべき知識をリストアップしておくと安心です。

直前フェーズの詳細

逆算思考で全体計画を立てる

なるほど、4つのフェーズの目的と役割はわかりました!

試験勉強の4フェーズが整理できたら、次はそれぞれのフェーズの「目標」「教材」「行動」「期限」を考えていきましょう。

これが、逆算思考による全体計画の設計です。

例えば、全体計画は次のようになります。

| フェーズ | 目標 | 教材 | 行動 | 期限 |

|---|---|---|---|---|

| 入門 | 試験の全体像をつかむ | 過去問(読む)、教科書の目次 | 試験の言語に慣れる/教材選定/環境整備 | スタート~1か月 |

| 基礎 | 各科目の土台を築く | 過去問、教科書、基礎問題集 | アウトインアウト周回 | 模試開始まで |

| 応用 | 実戦力を鍛える | 模試、予想問題、応用問題集 | 初見問題に挑戦/模試復習/弱点補強 | 模試~試験1か月前 |

| 直前 | 得点力の最終調整 | 暗記カード、模試復習、要点集 | 暗記/コンディション調整 | 試験1か月前~当日 |

アウトインアウト周回の詳細

実践例:行政書士試験の勉強計画

具体的にはどう設計したらいいんでしょう?

それでは一例として、私が行政書士試験に合格したときの勉強計画を紹介します。

この計画は、ここまで考察してきた「試験日と合格水準からの2つの逆算思考」と「4フェーズ設計」の考え方に基づいています。

1月:入門フェーズ

試験の全体像をつかむ。

過去問を読み、教材を選び、学習環境を整備。

2月〜8月:基礎フェーズ

各科目の土台を築く。

アウトインアウト周回で、理解と記憶を積み上げる。

9月〜10月:応用フェーズ

実戦力を鍛える。

模試で初見の問題に挑戦して、基礎を補強。

記憶定着のため基礎のアウトインアウト周回も継続。

11月:直前フェーズ

究極の詰め込み期間。

弱点は暗記カードで丸暗記し、体調を整える。

11月10日:本試験

2月~3月:民法

4月~5月:行政法

6月:憲法

7月:民法を中心に全体を復習

8月:一般知識など

余談ですが、勉強計画に必ずしも「計画表」は必要ありません。

このくらいざっくりした全体計画でも合格できますし、むしろ柔軟に調整できて破綻に強くなります。

勉強計画の運用:全体計画から日々の勉強まで落とし込む

それぞれのフェーズでやることはどう設計したらいいですか?

逆算思考で描いた全体計画は、まだ「設計図」の段階です。

それを「実際に動く仕組み」に変えるには、各フェーズの目標を達成するために、日々の行動に落とし込む必要があります。

ここでは、月→週→日と、3つのステップで実際の行動につなげる方法を紹介します。

月別計画(中期目標)

例:「今は基礎フェーズだから、今月は民法のアウトインアウト周回を1周する」

目的:フェーズの目標を月単位で達成できるように設計

設計ポイント:「何を終わらせるか」「どの教材を使うか」「どの順番で進めるか」を決める

週別ミッション(具体的な進行)

例:「今週は総則から担保物権まで終わらせる」

目的:月の目標を4分割して、週ごとのミッションに落とし込む

設計ポイント:週のはじめに「今週のミッション」を書き出す

日別タスク(行動の最小単位)

例:「今日のタスクは総則の代理と時効」

目的:具体的な行動にまで落とし込むことで、迷いなく机に向かえる

設計ポイント:「何をやるか」「どこまでやるか」「どれくらい時間をかけるか」を決める

このように設計することで、全体計画と日々の勉強が連動し、効率よくゴールに向かうことができるようになります。

あとは日別タスクから逆算して1日のタイムスケジュールを決めていくといいでしょう。

この流れを図解すると、上のようになります。

試験日から逆算して全体計画を立て、それを日別タスクに落とし込み、日々実行する。

勉強計画の「設計」と「運用」と「実行」が、ひとつの流れとしてつながります。

勉強計画は必ず破綻する

勉強計画を立ててもうまくいかないことが多くて…

勉強計画は、そもそも破綻する前提で設計すべきです。

勉強は絶対に計画通りには進みません。

なぜなら、最初の全体計画が「平均的な受験生がどのくらいの勉強量で合格水準に達しているか」という仮説から出発しているからです。

勉強計画は「バッファ」こそが本体

合格に必要な勉強量には、もちろん個人差があります。

しかし、それを言い出すと計画そのものが立てられないため、「平均的な基準」でひとまず勉強計画を作りました。

最初の全体計画が仮説である以上、どんなに完璧に運用しても、個人差による習熟度の遅れは必ず生じます。

あなたの習熟スピードが平均値と違うのは当然です。

その個人差に対応するための時間として、「バッファ(ゆとり時間)」を計画に組み込んでおきましょう。

たとえば、勉強計画は平日を中心に組み立て、休日をバッファとして確保しておくことで、個人差による遅れは取り戻せるでしょう。

もし遅れがなければ、ご褒美の息抜きに充てたり、集中的な復習に充てたりと、多様な使い方ができる最も価値の高い時間となります。

勉強計画で最も重要なのは、進捗を保証するバッファの存在です。

計画の本体とは、完璧に埋まったスケジュールではなく、目標達成のために変動する「調整時間」だと捉えてください。

計画がズレることを恐れるのではなく、「ズレる前提で動かす」ことが計画の本質です。

計画はざっくりと設計し、進捗に応じて日々調整していく。

この調整が「破綻しない計画」の鍵になります。

勉強計画をフィードバックする

勉強計画は立てて終わりではなく、実行しながら修正していくプロセスです。

そのためには、定期的に「計画通りに進んでいるか」「学習内容が定着しているか」を確認し、必要に応じて調整することが欠かせません。

たとえば、予定よりも理解に時間がかかっている単元があれば、その原因を分析し、勉強法や時間配分を見直す必要があります。

逆に、想定よりもスムーズに進んでいる場合は、余った時間をバッファとして活用したり、復習に充てたりすることで、計画全体の安定性が高まります。

このように、計画のズレは「失敗」ではなく、個人差を知るためのフィードバック材料です。

ズレを記録し、調整し、再設計する。

このサイクルを繰り返すことで、計画はあなたに最適化されていきます。

特に月別計画の終わりや模試の復習時に、計画全体を見直す機会を設けましょう。

勉強計画は、単なるスケジュール管理ではありません。

学習効率と戦略を継続的に改善するための「思考のフレーム」として活用していきましょう。

勉強計画は合格したときに初めて完成する

私たちが最初に立てる勉強計画は、あくまで「こうすればうまくいくはずだ」という仮説にすぎません。

個人差や不測の事態など、多くの不確実性を内包するものです。

勉強計画を実行する中で、その仮説は現実の壁にぶつかり、常に修正を余儀なくされます。

計画は常に暫定的なものであり、その時点でのベストな行動指針を示しているにすぎません。

勉強計画は合格という結果を得て、「この計画が正しかった」と確定するものです。

そこではじめて、これまでのすべての修正や調整、試行錯誤のプロセスが統合され、ひとつの「完成した計画」として結実するのです。

勉強計画が100%完成することは基本的にありえません。

完成するのは、合格したときだけです。

Akari NOTE:勉強計画の立て方まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

勉強計画について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 勉強計画は「試験日」と「合格水準」から逆算して設計する。

- 合格までの道のりは「入門・基礎・応用・直前」の4フェーズに分けて考えると整理しやすい。

- 計画は進捗に応じて日々調整する。不十分でも締切が来たら必ず次に進む。

- 計画は仮説であり、破綻する前提で動かす。バッファを組み込むことで個人差に対応できる。

5分でできる行動:試験日から逆算して、4つのフェーズの締切をカレンダーに書き出す

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント