灯

灯暗記が苦手です。どうすれば上手に憶えることができますか?

記憶の原理に基づいた暗記のコツは、勉強した内容を忘れかけた頃に復習テストで思い出すことです。

なぜなら脳には、思い出すことによって記憶を強化する性質があるからです。

勉強したことがなかなか憶えられないというのは、すべての受験生に共通した悩みです。

そういう私も暗記は大の苦手です。

しかし、試験勉強とは結局のところ記憶力の勝負です。

多くの試験がペーパーテストである以上、インプットした知識を正確にアウトプットするという構造からは逃げられないからです。

だからこそ、脳の「記憶のメカニズム」を知り、その仕組みに合った勉強をすることが、最も効率のよい学び方になるはずです。

特に独学兼業受験生にとって、記憶の原理を知ることは、限られた時間で成果を最大化する上で不可欠です。

そこで今回から、記憶のしくみを考察していきます。

暗記に苦手意識がなくなれば、勉強は今よりずっと楽しいものになり、試験を攻略する最強の武器になるはずです。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

記憶のメカニズム:忘れるのは脳の検索する力が弱くなるから

せっかく憶えてもすぐに忘れてしまうんです…

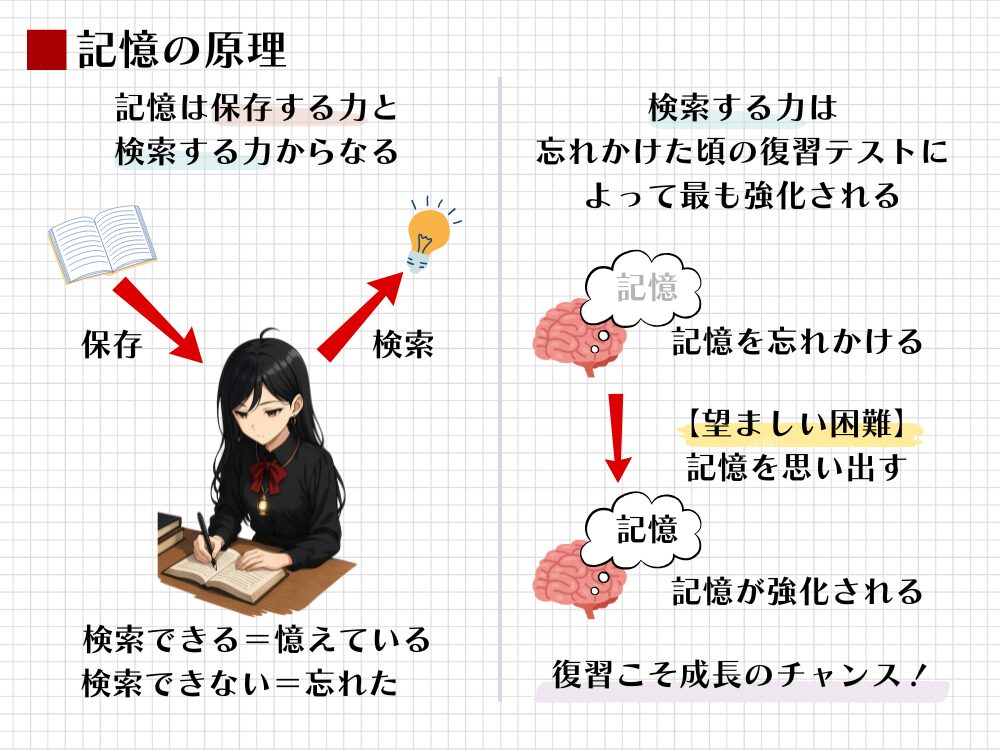

私たちが何かを勉強したとき、その情報は言うまでもなく脳の中に保存されます。

そして後日、その情報が必要になったとき、私たちは脳内に保存された膨大な情報から、瞬時に必要な情報を検索して利用します。

その情報がしっかり取り出せれば「憶えている」ということになりますし、取り出せなければ「忘れた」ということになります。

ところで、私たちが「忘れた」というとき、保存された情報が脳から消えてなくなってしまったと思いがちです。

しかし、実際にはそうではないようです。

この点に関して、斎藤直子『世界一の記憶術』に、マインドマップの考案者トニー・ブザンの興味深いインタビューが書かれています。

ある日、試験がありました。教室で自分が知っているはずの答えを考えに考えましたが、思い出すことができませんでした。

あきらめて部屋を出たあとになって、正解を突然思い出したんです。なんて馬鹿げてるんだと思いましたよ。情報は脳の中にあったのに、取り出せなかったんですから。

それで自分の勉強方法やノートを見直して、考えついたのがマインドマップです。

(斎藤直子『世界一の記憶術』)

つまり、私たちが「忘れる」のは、保存された情報が失われるのではなく、検索する力が弱くなるからです。

本当は脳の中に必要な情報がちゃんと保存されているのに、膨大な情報の中に埋もれてしまって取り出すことができない。

これが私たちが「忘れる」ことの正体です。

要するに「憶える」とか「忘れる」といった記憶の問題は、インプット側ではなくアウトプット側の問題なのです。

望ましい困難:忘れかけた時こそ記憶は強化される

脳の「検索する力」を鍛えるにはどうしたらいいんですか?

さて、記憶力とは脳の検索する力の問題だとすれば、脳が検索する力はどうすれば強化できるのでしょうか。

様々な心理実験で明らかになったのは、脳に保存された情報は、使えば使うほど思い出しやすくなるということです。

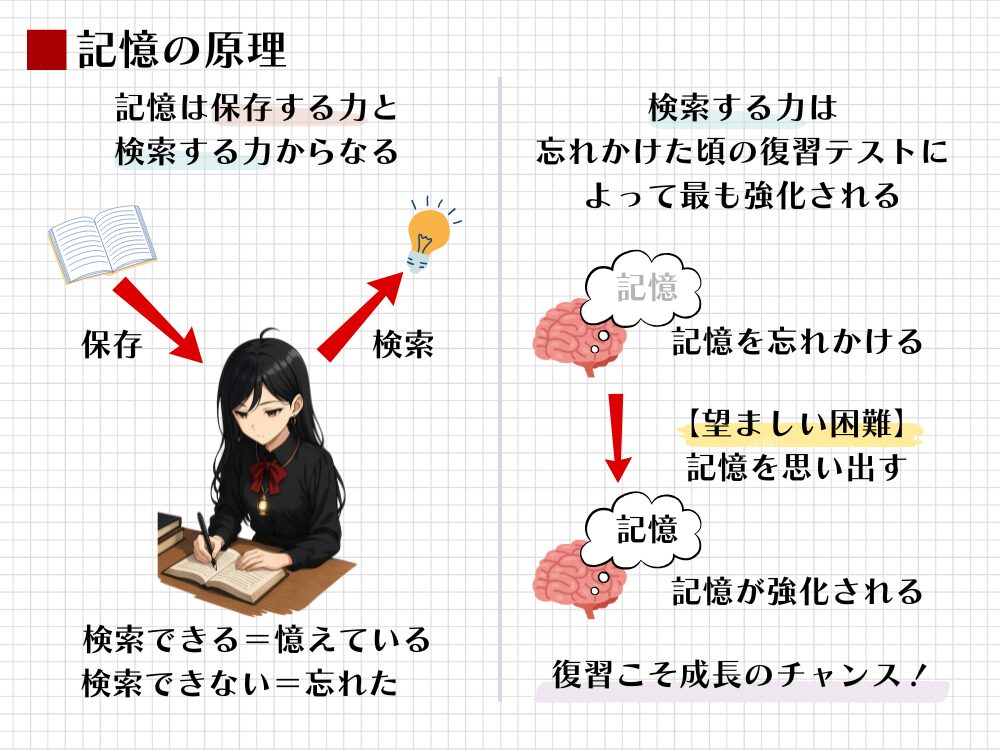

さらに特筆すべきは、検索する力が弱まって思い出しにくくなった情報を思い出すと、その情報を検索する力はより強化されるという点です。

つまり、記憶を強化するためには、一度忘れることが有効だというのです!

検索する力が弱まって、思い出すことが困難になるほど、思い出したときにより強い記憶に変わる。

これは「望ましい困難(Desirable difficulties)」と呼ばれています。

記憶を使えば記憶は変わる。それは、良いほうに変わる。忘れることで、覚えたことがより深く定着する。それは、余計な情報をふるいにかけるとともに、覚えたことを一時的に断絶することで可能になる。断絶した記憶をその後再び引き出すと、検索の力と保存の力が以前よりも高まるのだ。こうした働きは、脳生物学と認知科学によって明らかにされた、記憶の基本的な原理である。

(ベネディクト・キャリー『脳が認める勉強法』)

記憶を強くするというのは、脳の中に保存されているはずの情報を再び思い出すことで、弱くなった検索する力を回復させるということです。

そして、筋肉がそうであるように、検索する力も回復するときに以前より強化されるのです。

そう考えると、忘れることは勉強の敵ではなく、むしろ勉強に欠かすことのできない要件です。

勉強したことを忘れても、悲観する必要はありません。

忘れることは学びの一部なのですから。

忘れることと思い出すことを繰り返すことが、記憶の基本原理なのです。

暗記のコツ:忘れかけた頃に復習テストで思い出す

だから「復習」が大切なんですね!

勉強には復習が大切だと言われます。

記憶の基本原理を知った今、それは当たり前のことでしょう。

脳に保存した情報が朧気になり、ぼんやりとした情報を思い出すことで記憶は強化されるのですから、復習なくして記憶が強化されることはありません。

勉強したのに復習をしないというのは、せっかくの成長のチャンスをみすみす逃しているのと同じなのです。

ここで敢えて「反復」と書かなかったのは、忘れることなく反復練習しても、記憶の強化にはつながらないからです。

誰しも一度は経験があると思いますが、同じ単語や漢字を10回連続で書いても、実のところ記憶にはあまり効果がありません。

なぜなら、記憶を強くする鍵は「困難さ」にあるからです。

簡単に思い出せてしまう状態では、脳は負荷を感じず、検索力は強化されません。

私たちが目指すべきは、ある程度の間隔をあけ、ちょうど忘れかけた頃を見計らって復習テストを行う「周回」です。

そして、「思い出せそうで思い出せない」という望ましい困難に打ち勝つことで、記憶は劇的に強化されます。

この「忘れかけた頃に復習テストで思い出す」方法については、今後の記事で詳しく紹介していきます。

なんだかんだキレイごとをいっても、試験に合格することを目指す以上、記憶力とは向き合わなければなりません。

- 記憶は保存する力と検索する力からなる

- 検索する力は、忘れかけた頃の復習テストによって最も強化される

こうした記憶の基本原理を知っておくことは、今後の試験勉強の確固たる土台になるでしょう。

Akari NOTE:記憶の原理まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

記憶のメカニズムについて、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 記憶は「保存」と「検索」の力からなる。忘れるのは検索する力が弱まるから。

- 思い出すのが難しいほど記憶は深く定着する。忘れることは記憶強化のチャンス。

- 忘れかけた頃に復習テストで思い出すのが効果的な記憶法。

5分でできる行動:昨日勉強した内容を、何も見ないで思い出してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント