灯

灯記憶の原理を踏まえた上手な勉強のやりかたを教えてください!

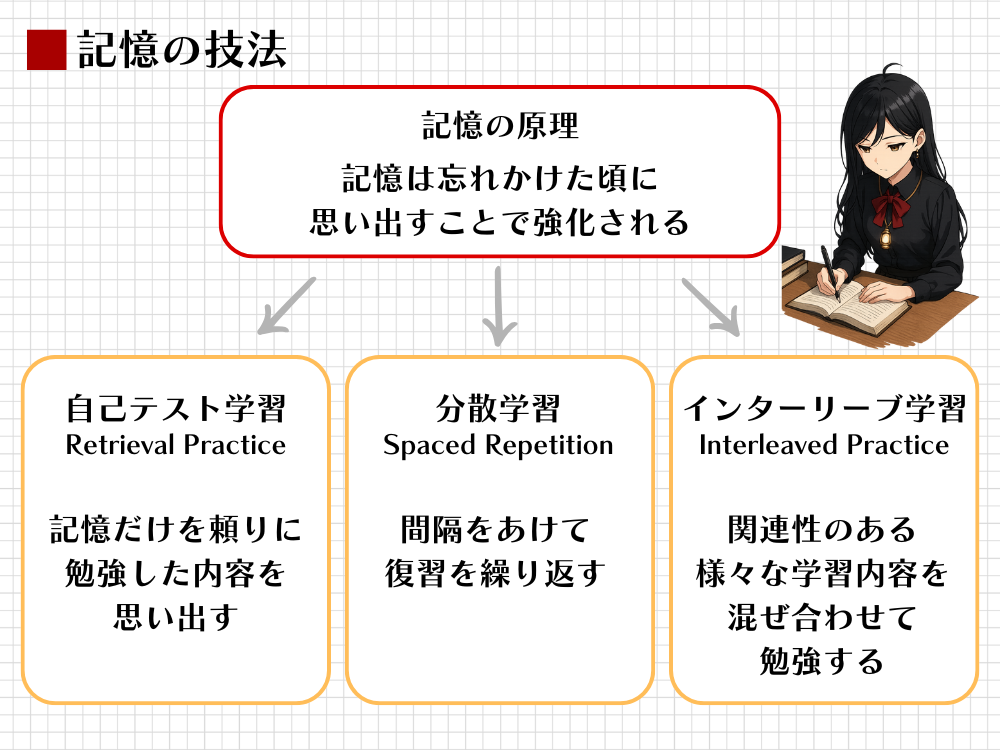

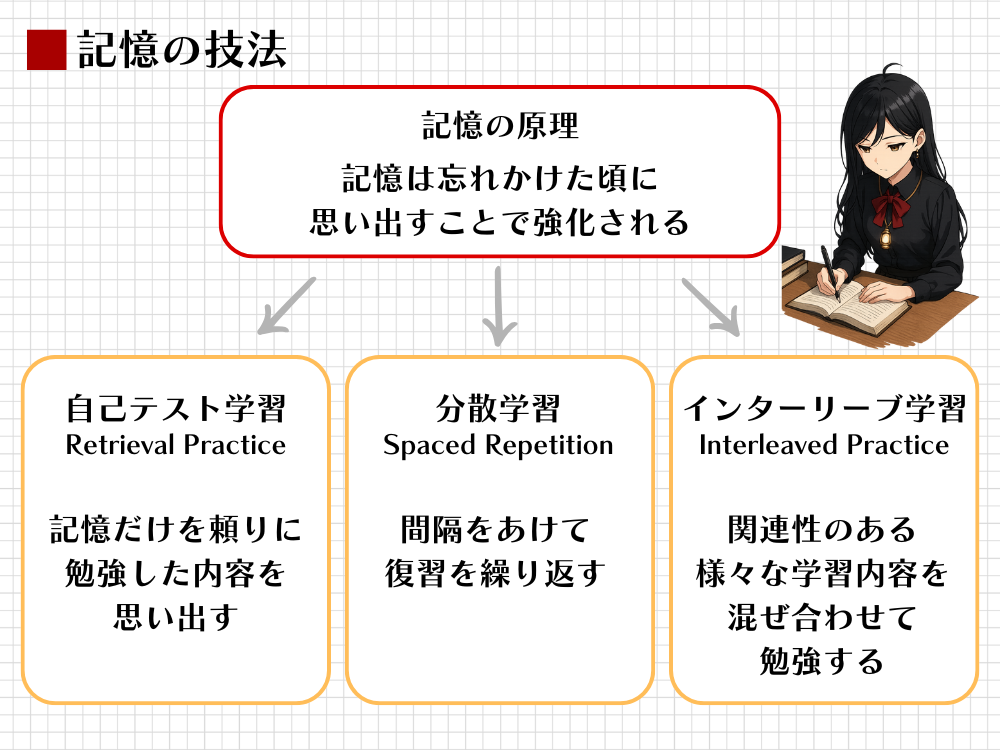

記憶だけを頼りに勉強した内容を思い出す。

間隔をあけて復習を繰り返す。

関連する学習内容を混ぜて勉強する。

この3つの方法が、記憶の技法として記憶を強化するうえで有効です。

前回の記事では、記憶は忘れることと思い出すことを繰り返すことで強化され、忘れかけた頃に復習することが重要だと考察しました。

今回は、その記憶のメカニズムを応用した3つの学習法「自己テスト学習」「分散学習」「インターリーブ学習」を紹介します。

これらの記憶の技法は、いずれも心理学や認知科学の研究に裏付けられた信頼できる勉強法です。

特に独学兼業受験生にとっては、時間がなくても確実に知識を定着させ、本番で使える状態にすることができます。

本記事を読んで、記憶の原理を応用した科学的な勉強法をぜひマスターしてください。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

自己テスト学習:記憶を思い出すことで定着させる

「自己テスト学習」ってどんな勉強法ですか?

自己テスト学習(Retrieval Practice)とは、学んだことを憶えているかどうか、何も見ないで自分の記憶だけを頼りにテストするという勉強法です。

「想起学習」「リトリーバル」「アクティブリコール」など様々な呼び名がありますが、いずれも同じ実験を根拠とする勉強法なので中身は同じです。

自己テスト学習の科学的根拠

その根拠となる実験は、次のようなものでした。

2006年、心理学者のカーピックとローディガーは、120人の大学生を対象に、記憶の定着に関する実験を行いました。

学生たちは「太陽」と「ラッコ」に関する2種類の科学的な文章をそれぞれ勉強します。

まず、どちらか一方の文章については、7分間の素読を2回繰り返す、つまり合計14分間読み続けるという方法で学習しました。

もう一方の文章については、最初の7分間は素読し、次の7分間は何も見ずに記憶だけを頼りに内容を書き出す、いわゆる自己テストを行いました。

その後、学生たちは3つのグループに分けられ、それぞれ異なるタイミングで確認テストを受けます。

Aグループは学習から5分後、Bグループは2日後、Cグループは1週間後にテストを実施しました。

結果は興味深いものでした。

Aグループのようにすぐにテストを受けた場合は、素読を2回繰り返した文章のほうが成績が良かったのですが、時間が経過したBグループやCグループでは、自己テストを行った文章のほうがはるかに高い成績を収めました。

このことからわかるのは、「思い出す」という行為そのものが、記憶を長期的に定着させる力を持っているということです。

記憶の原理とのつながり

これは前回考察した「記憶の原理」で簡単に説明できるでしょう。

記憶は忘れかけた頃に思い出すことで強化される。

つまり、自己テストで脳の中に保存された情報を思い出したので、脳の検索する力が強化されたというわけです。

自己テスト学習の具体的な実践方法

自己テスト学習を日々の勉強に取り入れるには、次のような方法が考えられます。

- 講義を受けたあと、何も見ずにポイントをノートに書き出してみる。

- 教科書を数ページ読んだら、一度閉じて、内容を記憶だけで思い出してみる。

- 問題集を解きながら、論点や根拠を記憶だけで再構成してみる(ノートに書き出してもよい)。

自己テスト学習は記憶を長期定着させる最強の勉強法

実際にやってみるとこれがかなりしんどくて、頭がへとへとになるのですが、この負荷が脳にとっての「望ましい困難」です。

こうして自己テスト学習を繰り返していくと、日常のすきま時間でも、頭の中だけで「代理権の消滅事由って何だっけ?」とか「持分会社の定款の絶対的記載事項って何だっけ?」とか、自問自答ができるようになってきて、こうなると記憶の強化はさらに加速します。

このように自己テスト学習は、誰でも徒手空拳で実践でき、それでいて効果も絶大な記憶強化の核となる勉強法です。

ぜひ日々の勉強に取り入れてみてください。

分散学習:復習の間隔をあけて記憶を強化する

「分散学習」はどんな勉強法でしょう?

分散学習(Spaced Repetition)とは、勉強した内容について間隔をあけて復習を繰り返すという勉強法です。

一方、学習したことをすぐに復習する勉強法を「集中学習」と呼びます。

直感的には学習したことを忘れないようにすぐ復習する集中学習の方が大事そうに思えますが、様々な研究報告から集中学習より分散学習の方が効果的であることがわかっています。

分散学習の科学的根拠

特に顕著な例は次の実験です。

2008年、アメリカの研究グループが、インターネットを通じて1354人の参加者に「歴史的な事実を答える問題」を学習してもらうという大規模な実験を行いました。

この実験では、参加者が学習したあとに同じ問題を復習するまでの「間隔」を変えて、記憶への効果を測定しました。

具体的には、学習から復習までの期間を「0日(すぐ復習)」から「20日後」まで、さまざまに設定しました。

さらに、復習したあとにテストを受けるまでの期間も「7日後」または「35日後」と分けて、記憶の定着度を調べたのです。

結果はとても興味深いものでした。

テストまでの期間が「7日後」のグループでは、学習から復習までの間隔が「5日前後」の参加者が最も高い成績を出しました。

一方、テストまでの期間が「35日後」のグループでは、「10日前後」で復習した参加者の成績が最も良好でした。

さらに、どちらのグループでも「20日後に復習した」参加者の成績はそれほど悪くなかったのに対し、「学習してすぐ復習した」参加者は、どちらのグループでも最も成績が低かったのです。

この実験からわかるのは、適度な間隔をあけることで記憶の定着が高まるということです。

特に、すぐに復習するより長めの間隔をあけた方が総じて学習効果は高かったという点は、興味深いところです。

記憶の原理とのつながり

こうした分散学習の効果も「記憶の原理」で説明できます。

脳の検索する力は時間経過とともに低下するものですが、時間を分散させるとそれだけ思い出す際の負荷が大きくなり、「望ましい困難」によって検索する力がより強化されるのでしょう。

つまり、脳はある程度忘れないと記憶を強化しないというわけです。

分散学習の具体的な実践方法

分散学習を日々の勉強に取り入れるには、次のような方法が考えられます。

- 問題集を解いたら必ず次の日に解き直す。

- 1ヶ月に1回くらいの頻度で、すべての学習内容を復習する。

- 暗記カードやアプリを使って、すきま時間に復習する。

分散学習は短期集中より効果的な復習法

まとまった内容を勉強するときも、短期集中で勉強するより、適度に分散しながら勉強するほうが効果的です。

試験前の一夜漬けで詰め込んだ知識は、試験が終わるとすぐに忘れてしまうというのは、誰しも経験として納得できるものでしょう。

一方、長期間にわたってコツコツと積み上げてきた知識や技術は、そう簡単には失われないものです。

このように分散学習は、長期間にわたって記憶を保持するために欠かすことのできない勉強法です。

1日だけ10時間勉強するより、1時間の勉強を10日間続ける方が、はるかに効率的です。

「毎日継続することが最も大事」というのは、ちゃんと科学的な裏付けがあるのです。

インターリーブ学習:混ぜて解くことで記憶と実戦力を高める

最後の「インターリーブ学習」は?

インターリーブ学習(Interleaved Practice)とは、関連性のある様々な学習内容を混ぜ合わせて勉強するという勉強法です。

一方、単一の学習内容だけを集中的に繰り返す勉強法を「ブロック学習」と呼びます。

これも一般的にはブロック学習に対する信頼は根強く、ひとつの学習を徹底的に反復してから次に進むべきだと考える人は多いでしょう。

ところが実際には、様々なことを混ぜ合わせながら勉強する方が高い学習効果を生むことがわかっています。

インターリーブ学習の科学的根拠

中でも特筆すべきは次の実験です。

2007年、南フロリダ大学のダン・ローラーとケリー・テイラーは、小学4年生24人を2つのグループに分け、図形の問題を学習させた。

Aグループは、面の数を8問、辺の数を8問、角の数を8問、角度の数を8問と、ブロック学習で問題を解いた。

Bグループは、面と辺と角と角度の問題を混ぜ合わせ、8問ずつ4セットの問題を解いた。

どちらのグループも問題そのものは同じであり、違いは同じ種類の問題を続けて解くか、ランダムで解くかだけだった。

翌日、子どもたちに4種類すべてを1問ずつ出題するテストを実施した。

結果、前日にランダムに問題を解いたBグループは77%正解したのに対し、ブロック学習をしたAグループの正解率は38%と、その差は歴然だった。

この実験からわかったのは、同じ種類の問題を続けて解くよりも、異なる種類の問題を混ぜて解くほうが、記憶の定着と識別力が高まるということです。

その差は歴然と表れています。

記憶の原理とのつながり

これだけの差が生じた理由は「記憶の原理」で説明できます。

インターリーブ学習では、問題ごとに解法をリセットして思い出す必要があるため、「望ましい困難」が頻繁に生じます。

その困難が脳の検索力を刺激し、記憶の定着を促したのです。

インターリーブ学習の具体的な実践方法

インターリーブ学習を日々の勉強に取り入れるには、次のような方法が考えられます。

- 暗記カードやアプリでランダムに問題を解く。

- 広範囲の間違えた問題だけを解き直す。

- 模試など混ぜ合わせの出題形式を勉強する。

インターリーブ学習は実戦力も高める

言うまでもなく、現実の試験というのは論点が明示されずに混ぜ合わさって出題されるものです。

混ぜ合わせの問題を解くためには、それぞれの問題の論点を特定し、その解法を思い出す必要があります。

同じ種類の問題を続けて解くブロック学習では、そうした力を培うことができないのです。

このようにインターリーブ学習は、記憶の定着を期待できると同時に、本試験を想定した実戦的な学習効果のある勉強法です。

この実戦的な学習を、自己テストや分散学習と組み合わせて効率的に行うためのツールが、次の記事のテーマとなります。

Akari NOTE:記憶の技法まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

記憶の技法について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 自己テスト学習:記憶だけを頼りに勉強した内容を思い出す学習法で、日常のすきま時間でも記憶を強化できる。

- 分散学習:間隔をあけて復習を繰り返す学習法で、長期記憶を育てるために欠かせない。

- インターリーブ学習:関連する複数の論点を混ぜて勉強する方法で、実戦力と記憶定着を同時に高める。

5分でできる行動:今日勉強した内容を、何も見ずにノートに書き出してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント