灯

灯憶えることが多すぎて、すぐに忘れてしまいます。どうしたらいいの?

忘れにくくするコツは、憶えたいことを理解しながら憶えることです。

一般に「暗記より理解が大切だ」と言われることもありますが、そもそも暗記と理解は対立しません。

理解するには、ある程度の知識を憶えておく必要があります。

一方で、意味を理解していない情報は、暗記してもすぐ忘れてしまう。

暗記と理解は「どちらが大事か」ではなく、互いに支え合う関係にあるのです。

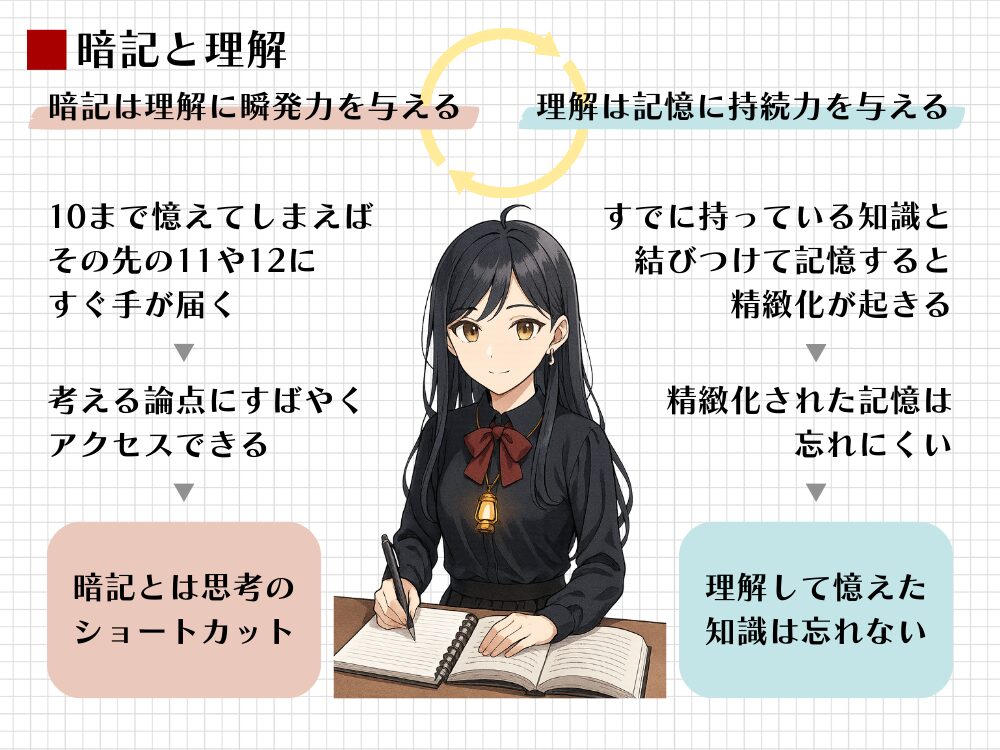

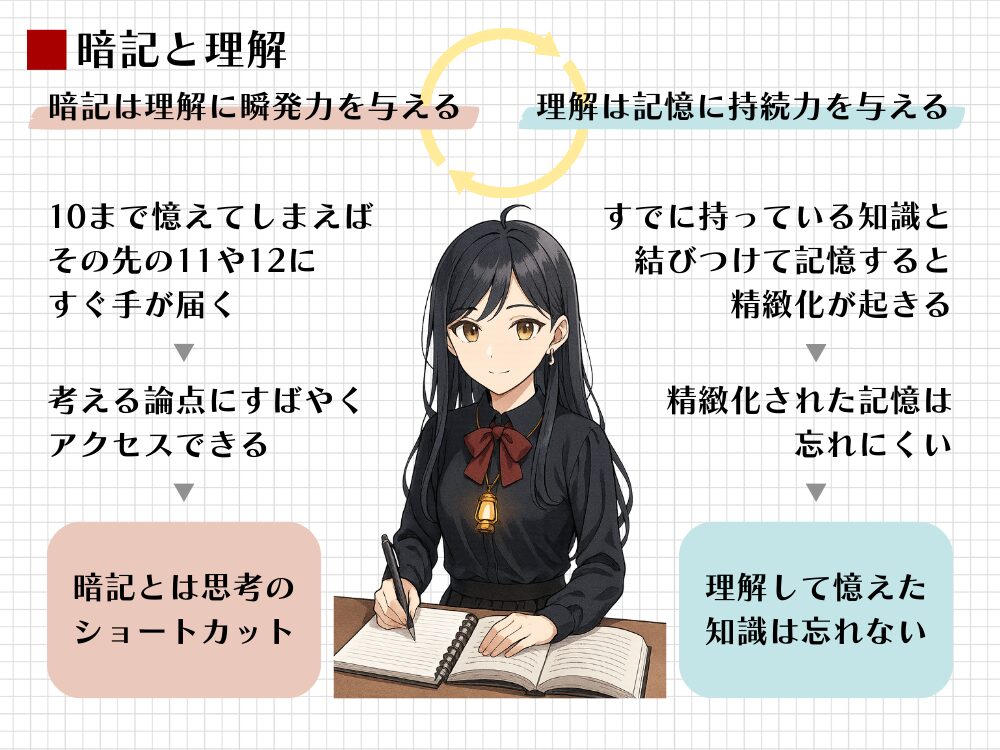

暗記は理解に瞬発力を与え、理解は記憶に持続力を与える。

今回はこの視点から、学習内容をより強固にインプットする勉強法を考察していきます。

本記事を読むと、記憶の原理とは別の角度から、忘れにくくなる学び方のヒントが見えてきます。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

暗記が理解に瞬発力を与える:思考を加速させるショートカット

「暗記は理解に瞬発力を与える」ってどういうこと?

多くの人は、高校の化学で元素の周期表を勉強したと思います。

有名な語呂合わせ「水兵リーベぼくの船…」と丸暗記した人も多いでしょう。

もちろん、周期表には科学的な意味や構造があります。

「理解さえしていれば、暗記なんて不要だ」と言う人もいるでしょう。

しかし実際の場面では、いちいち理屈をたどって元素の位置を考えるより、周期表を憶えてしまった方が圧倒的に速い。

そもそも周期表がまったく頭に入っていない状態で、その意味を深く理解することができるのか疑問です。

暗記とは、思考のショートカットです。

0から10までを毎回考えるより、10まで憶えてしまえば、その先の11や12にすぐ手が届く。

思考のスタートラインが前に進むことで、より深い思考に、より速くたどり着けるのです。

暗記された知識は、必要なときにすぐ取り出せる「道具箱」のようなもの。

試験でも日常でも、論点にすばやくアクセスできる瞬発力を生み出します。

知識の暗記は、理解を深めるための土台であり、思考を加速させる装置でもあるのです。

理解が記憶に持続力を与える:精緻化による記憶の強化

じゃあ、「理解は記憶に持続力を与える」は?

みなさんは元素の周期表を思い出すことができますか?

おそらく思い出せる人も多いと思います。

これは、「水兵リーベぼくの船…」という語呂合わせが非常に強力だからです

化学の学習においてその効果は絶大で、この語呂合わせが発明されていなければ、世の中の化学わからん高校生はもっと増えていたでしょう。

このように、憶えにくい情報を、自分がすでに持っている知識や感覚と結びつけて記憶することを、認知心理学では「精緻化(Elaboration)」と呼びます。

周期表の例でいえば、H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne…という無機質な配列を、「水兵リーベぼくの船…」というそれなりに意味の通じる文に変えることで、精緻化が起きているのです。

そしてこの精緻化された記憶は、時間が経っても忘れにくいという特徴があります。

はるか昔に勉強したはずの元素の配列が、今でも鮮やかに思い出せるのは、意味のある形で記憶されているからです。

つまり、情報に意味が与えられると、それはいつまでも忘れにくい記憶に変わります。

勉強において「理解が大切だ」と言われるのは、そのためです。

しっかりと理解した知識は、意味を持った有力な情報となり、応用力を育て、そして記憶が持続します。

考えながら憶えた知識は、忘れないのです。

実践:暗記と理解を往復する精緻化リハーサルの具体例

暗記と理解って、どうやって一緒に使えばいいんでしょうか?

暗記と理解は「どちらが大事か」と対立するものではなく、相互に関連しながら学びを高めていくものです。

そして、憶えることが多すぎてすぐに忘れてしまうなら、憶えるときにしっかりと意味づけをしながら憶えてみるのが正着です。

事例:年号・漢字・法律の学習に見る往復学習の効果

たとえば、歴史の年号を憶えるとき。

「暗記だけでは意味がない」と言われがちですが、年号を憶えておくことで、出来事の前後関係や因果が見えてきます。

すると、「なぜその事件が起きたのか」「その後どう変化したのか」といった理解が生まれ、記憶はより強固になります。

年号が歴史という定規の目盛りになるのです。

たとえば、漢字を憶えるとき。

「分析」を「分折」と間違える受験生は非常に多いのですが、それなら憶えるときに「分析の析はなぜ木偏なのか」を考えてみる。

「析」は「木を斧で割る」ことが成り立ちで、つまり分析とは「分けて割る=分解して明らかにする」から木偏の「析」を使うとわかります。

さらに「解析」も同じような意味なので「析」が使われることに納得がいきますし、「折」は「骨折」の「セツ」で「セキ」とは読まないはずです。

そんな気づきが連鎖して、記憶は確かなものになっていくでしょう。

たとえば、法律を憶えるとき。

法律は一見すると無味乾燥に思えますが、「なぜそのルールが規定されたのか」「どのようにそのルールは機能するのか」を考えながら学ぶと、見通しがぐっとよくなります。

そうしてインプットされた論点は、長く記憶に留まりやすく、過去問とは別角度からの出題にも対応できるようになります。

このように、暗記と理解を往復することで、知識は単なる情報ではなく、使える力へと変わっていきます。

こうして記憶はより強固になっていくのです。

理解の重要な役割:勉強を「作業」から「楽しい趣味」へ変える

これが「暗記は理解に瞬発力を与え、理解は記憶に持続力を与える」ってことですね!

試験勉強において理解が欠かせない理由は、記憶の持続力を高めるほかに、もうひとつあります。

それは、学習内容の理解が進むと、勉強そのものが楽しくなってくるからです。

好きなことは自然に記憶される

論点を一つひとつ理解していく勉強は、ただ丸暗記する作業よりずっと面白い。

面白ければ、長続きします。

長時間集中して勉強しても、それほど苦痛ではありません。

そして、楽しいと思えるものは、憶えようとしなくても自然と頭に残るのです。

たとえば、ポケモンが好きな小学生は、何百ものポケモンの名前を苦もなく憶えています。

あるいは競馬が好きな人の頭の中には、大量の競走馬の実績・血統・前走などの情報が入っています。

それは「憶えよう」と努力したからではなく、「好きだから」「面白いから」自然に記憶されたもの。

この状態こそ、勉強の理想形と言えるでしょう。

わからないものは、つまらない。

わかってくると、面白くなる。

理解が進むことで、勉強は作業から知的趣味へと変容していきます。

だからこそ、勉強には理解が必要なのです。

記憶と理解がつなぐ勉強の楽しさ

暗記は、理解に瞬発力を与えます。

理解は、記憶に持続力を与えます。

そしてその両者が結びついたとき、勉強は「退屈な作業」から「楽しい趣味」へと変わっていきます。

憶えたい情報を理解しながら憶えるというのは、忘れた頃に思い出すという記憶のメカニズムとは、また別の角度からの記憶へのアプローチです。

これらもまた、どちらが優れているというわけではなく、うまく融合させて勉強に取り入れていくことができるでしょう。

そこで次回は、記憶のメカニズムと理解を組み合わせた周回法を紹介します。

Akari NOTE:暗記と理解の関係まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

暗記と理解の関係について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 暗記と理解は対立するものではなく、互いに支え合う関係にある。

- 暗記は思考のスタートラインを前に進め、理解の瞬発力を高めてくれる。

- 理解は情報に意味を与え、記憶を長期的に保持する力を育てる。

- 楽しいと思えるものは、憶えようとしなくても自然と頭に残る。

5分でできる行動:今日覚えたい知識を「なぜそうなるのか?」と問いながら書き出してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント