灯

灯教科書を読んでも、ぜんぜん過去問を解けるようになりません…

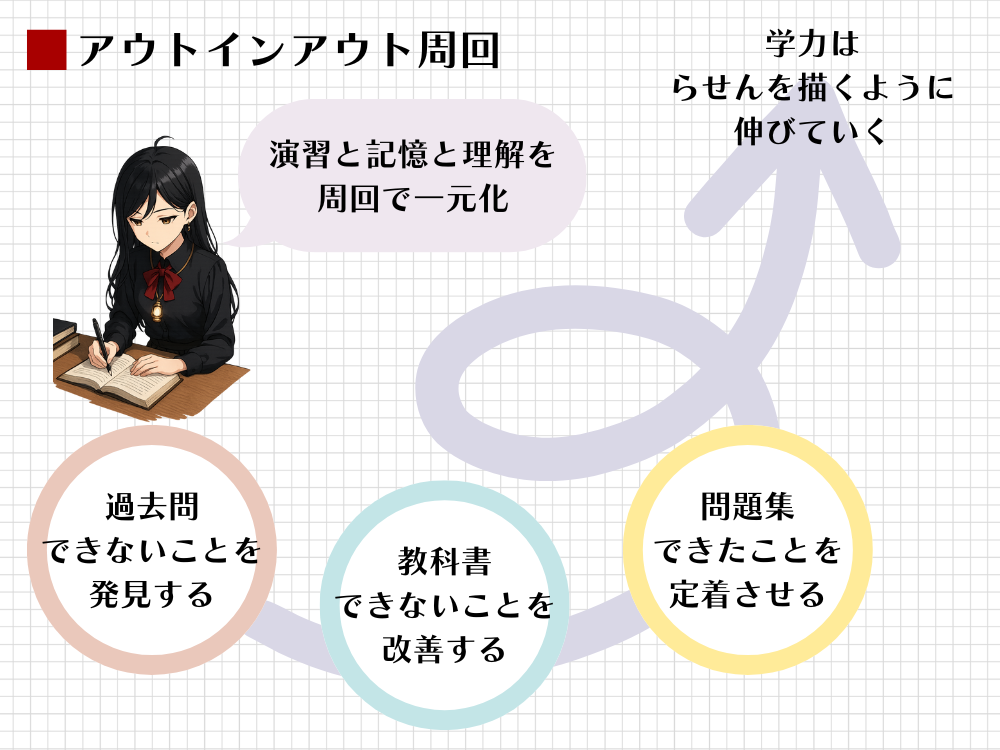

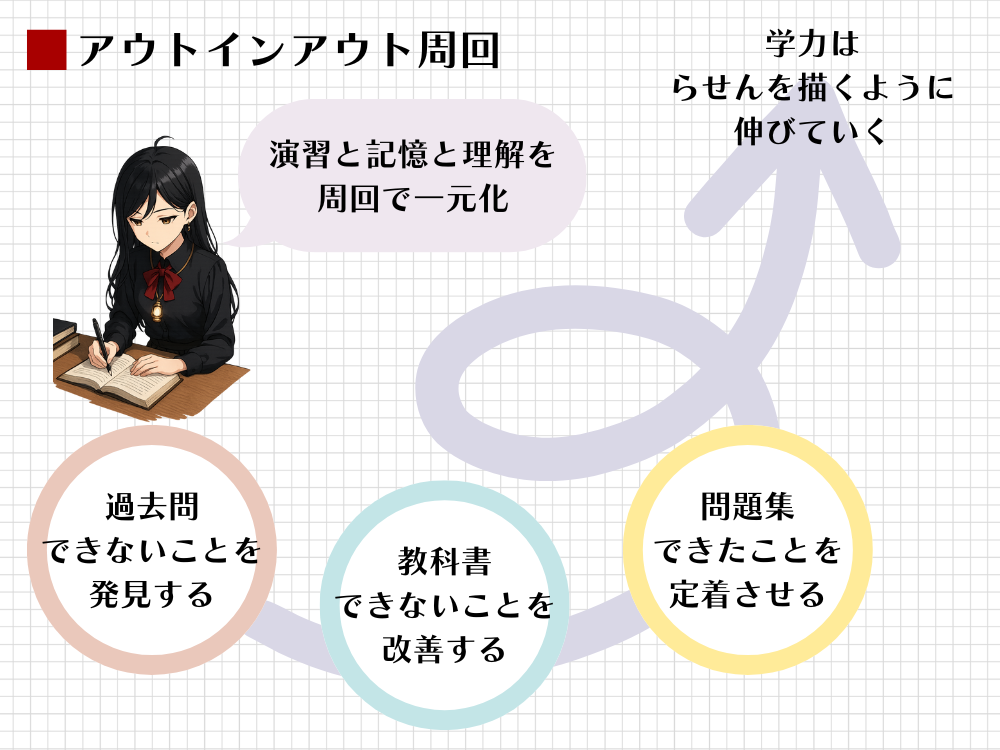

学力が伸びるコツは、「アウトインアウト周回」です。

これは、問題を解く(アウトプット)→教科書で理解を深める(インプット)→再び問題を解く(アウトプット)という流れを繰り返す勉強法。

勉強の本質とは、できないことをできるようにすることです。

つまり「できないことを発見し、改善し、定着させる」というサイクルを周回する中で、学力はらせんを描くように伸びていきます。

独学兼業受験生にとって、アウトインアウト周回は限られた勉強時間を無駄にしない、最も効率的な学習サイクルです。

今回は、私が実践しているアウトインアウト周回の具体的なやり方と、その効果や注意点まで丁寧に解説していきます。

この記事を読めば、記憶と理解を一元化しながら学力を伸ばす、試験勉強の中心になる周回法が手に入ります。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

アウトインアウト周回のやりかた

アウトインアウト周回ってどうやればいいんですか?

まずは「アウトインアウト周回」のやりかたを解説していきます。

ステップ1:過去問や問題集は根拠を考えながら解く

過去問や問題集を解くときは、次のことを意識しながら解いていきます。

問題集を解くときのポイント

- 正解/不正解

- なぜその答えになるのかという根拠

- 答えにたどり着くまでのスピード

問題を解いたら正解/不正解にこだわるというのは当たり前です。

その上で最も重要なのは、その根拠が瞬時に頭に思い浮かぶかということです。

そもそもなぜ問題集を周回するのかといえば、問題と正解を暗記するためではなく、問題を解くことを通して設問の背後にある論点を理解するためです。

いわば設問から正解までを結ぶ道筋こそが重要なのであって、そこが曖昧なら正解/不正解はただの結果論でしかありません。

また、試験というのは総じて制限時間との戦いになりますから、5分も10分も悩んでやっと思い出せるような理解度では、本番では使い物になりません。

ですから、設問を見て少しでも判断に迷ったら、たとえ結果として正解していても、理解の上では不正解と考えるくらいの覚悟が必要です。

鱗滝さんに「判断が遅い!」と殴られておきましょう。

そして不正解だった問題や理解が曖昧だと感じた問題には、後で復習をしやすいように付箋を貼っておきます。

最初はたくさん間違えると思いますが、「付箋がもったいない」と躊躇せず、ペタペタ貼っていきましょう。

ちなみに付箋はポストイットの透明スリム見出しがおすすめです。

ステップ2:教科書を読んで問題集を最適化していく

間違えた問題や理解が曖昧だと感じた問題については、教科書の該当箇所を参照して理解を深めます。

勉強の本質とは、できないことをできるようにすることですから、この教科書との対話こそが勉強の心臓部です。

いちいち教科書を読むのは面倒くさく感じられるかもしれません。

しかし、ここをおろそかにするといつまで経っても学力は伸びません。

むしろ「問題集を解く本当の目的は、教科書の読むべき部分を探すため」くらいの心構えで、しっかり教科書と対話していきましょう。

このとき、教科書を読んでわかったことを問題集の余白に書き込んでおくといいでしょう。

これによって問題集と教科書を往復する煩わしさを軽減することができ、勉強の効率が大きく上がります。

また学習が進んでいくと、関連論点や比較論点に気づくことがあります。

こうした関連論点や比較論点の気づきは非常に貴重な財産ですから、しっかり問題集にメモしておきましょう。

問題集はこうしたカスタマイズによってどんどん学習に最適化されていきます。

ステップ3:適切なタイミングで復習をする

記憶は忘れた頃に思い出すことで強化されるので、このステップ3が最も学力が伸びるところです。

「さあ、ここが一番伸びるところだぞ!」と気合を入れて復習に取り組みましょう。

問題集を復習するタイミングには2種類あります。

ひとつは付箋が貼ってある問題だけを解き直す「弱点補強のための復習」です。

勉強の本質とは、できないことをできるようにすることですから、間違えた問題だけを解き直すことで効率よく勉強していくことができます。

すきま時間を利用したりして、間違えた問題だけを適宜周回して弱点強化に努めましょう。

もうひとつは問題集のすべての問題を解き直す「記憶維持のための復習」です。

一度は正解できた問題でも、時間が経てば忘れてしまう可能性があります。

また完全に忘れてはいなくても、「記憶のメカニズム」によって、忘れかけた頃に思い出すことで記憶はより強固になります。

1ヶ月に1回くらいの頻度で、問題集すべてを定期周回して、記憶の維持強化に努めましょう。

こうした2種類の復習周回を繰り返す中で、間違えた問題が完全に手の内に入ったという実感を得たら、その問題の付箋を剥がします。

最終的にはすべての付箋が外れたところがゴールです。

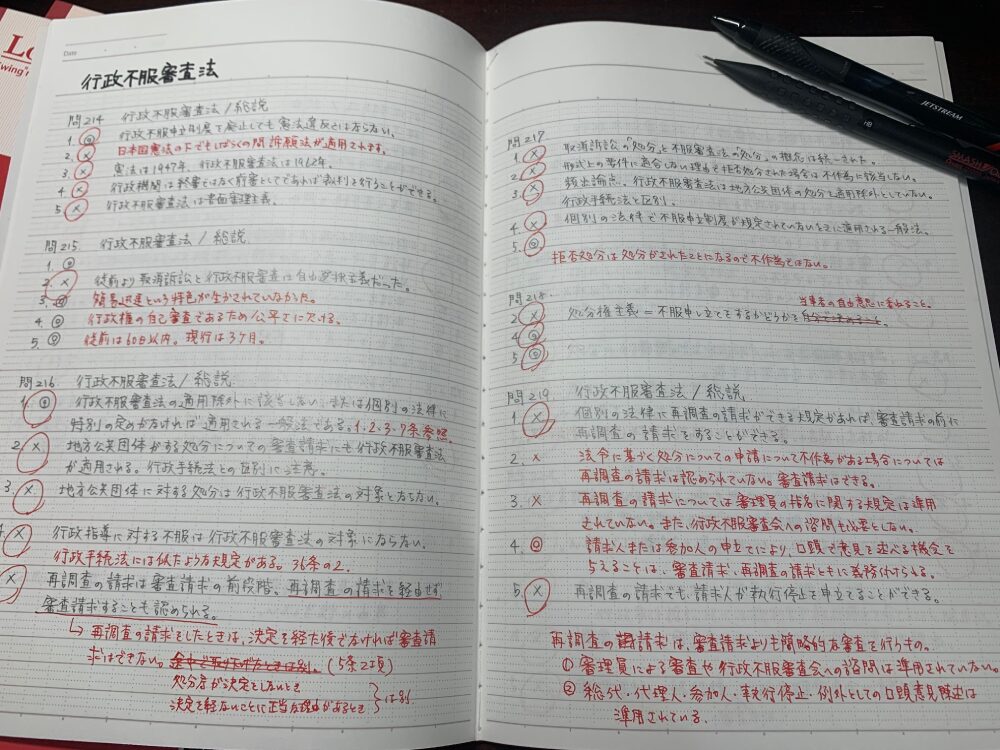

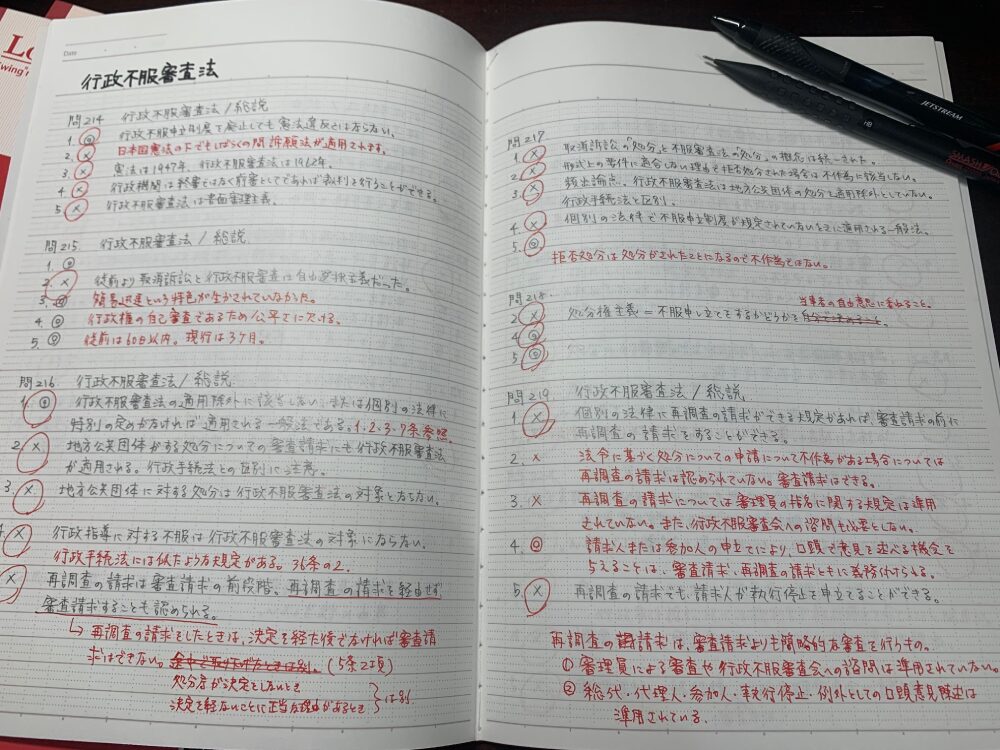

アウトインアウト周回の実践例

実際にやっていたときのノートを見せてもらえませんか?

もちろんです。

私自身も行政書士試験のときは、アウトインアウト周回で過去問や問題集を繰り返していました。

以下は、実際に使っていたノートの一部です。

私は「ふんわりと論点を想起するだけでなく、きっちりと言語化することが大切」だと考えていたので、ステップ1では選択肢ごとに正誤判断の根拠をノートに書き出すようにしていました。

頭の中だけで論点を反芻するのと、実際に文字にして書き出すのとでは、思考の抵抗がまったく違います。

「なんとなく理解しているつもり」の状態では、根拠を書き出すことができません。

もちろん、根拠がしっかり書き出せなければ不正解です。

いちいち書き出すのは手間がかかりますが、そのぶん効果は絶大です。

最終的に、私は過去問の選択肢なら95%以上の精度で正誤判定ができるようになりました。

これは間違いなく「根拠を言語化するアウトインアウト周回」の賜物だと思っています。

なるほど…!「できるようになる」ってこういうことなんですね。

ノートに書き出すのは効率が悪い?

いちいちノートに書き出すのって、効率が悪くないですか?

そうかもしれません。

ただ、ここで考えておきたいのは「効率とは何か」ということです。

ノートに書き出すのは時間もかかるし、一見すると効率が悪いようにも思えます。

しかし、根拠を言語化することで理解が深まり、合格に必要な周回数が減るなら、むしろ効率のよい周回とも言えます。

試験勉強においては「合格することが大正義」です。

見た目の効率を追って不合格になるより、効率が悪くても合格した方が、圧倒的に「本当の効率」は高いという点は、しっかり頭に入れておきましょう。

アウトインアウト周回の長所

やりかたはわかりました。でも、本当に効果はあるんでしょうか?

ここまで解説してきたような方法で問題集を周回することには、次のような長所があります。

長所1:アウトプット先行で「使える知識」が身につく

試験に合格するためには、合格に必要な知識を頭の中にインプットし、設問に応じて適切な知識を頭の中からアウトプットするという双方の力が必要になります。

そしてコロンビア大学の心理学者アーサー・ゲイツ博士の実験によれば、最も効果的な学習につながるインプットとアウトプットの黄金比は「3:7」になるそうです。

一般に、教科書を読むことはインプット型の勉強、問題集を解くことはアウトプット型の勉強と分類されています。

アウトインアウト周回では、問題集を解くことを先行させることで、自然とアウトプット重視のバランスになるわけです。

しかも、アウトプットを経由したインプットは、より精度が高く効果的です。

問題になりやすい知識に焦点を絞ることができ、知識が不足していることを自覚した上で、能動的にインプットできるからです。

すでに理解している知識はスルーできるという点もメリットです。

長所2:記憶と理解と演習が一体化する

先に述べたように、一般に問題集を解くことはアウトプット型の勉強に分類されがちです。

しかしよくよく考えてみると、実は同時にインプット型の勉強でもあるように思われます。

アウトプットなのにインプットでもある…?

例えば、問題を解く際に根拠となる知識を思い出すこと自体は、頭の中から適切な知識を取り出すアウトプットと言うべきでしょうが、思い出すことで記憶は強化されるため、学習効果という視点では同時にインプットと言うこともできます。

あるいは、間違えた問題について解説や教科書を読んで理解を深めることは、記憶に持続力を与える精緻化インプットと言えるでしょう。

さらに、忘れかけた頃に問題集を復習するというのは記憶の強化に有効な分散学習ですし、そもそも問題集を解くというのは自己テスト学習そのものです。

このように、問題集を解いて教科書を読むことを繰り返すという一連の勉強は、アウトプット的な要素とインプット的な要素が渾然一体となり、演習と理解と記憶を統合する一石三鳥の勉強法と言うことができるのです。

長所3:純粋に問題を解くのは楽しい

そしてもう一つ看過できないのは、純粋に問題を解くのは楽しいという点です。

元来、人間には謎を好むという性質が備わっています。

そのほうが学習に有利であり、種の繁栄に役立ったため、そのように進化してきたからです。

なんとなく観ていたテレビでクイズが出題されるとつい答えてしまうのは、人間のDNAがそうさせるのです。

それならこの性質を利用しない手はありません。

勉強が楽しく感じられたら、それだけ長時間集中して続けることができます。

しかもこれまで見てきたように、問題集を解くことの学習効果は抜群です。

学習効果が高く、勉強時間も増やしやすいとなれば、これほど素晴らしい勉強法はありません。

アウトインアウト周回の注意点

アウトインアウト周回って、そんなにいいことづくめなんですね!

ここまで問題集を周回することのメリットばかりを強調してきましたが、いくつか注意点もあります。

ありがちな罠に陥らないように、しっかり頭に入れておいてください。

注意点1:質の高い問題集が必須になる

問題集を中心とした勉強の最大の弱点は、合格に必要な論点を網羅した質の高い問題集が必須になるという点です。

合格者の体験談などを参考にして、合格できる「バイブル」を入念に選びましょう。

また、大学入試のような成熟した受験業界なら、そうした質の高い問題集は確実に見つかるでしょうが、市場規模の小さい資格試験では、そもそも市販で入手できる問題集には存在しないという可能性すらあります。

そういう場合は素直に通学通信講座を受講して、確実に合格できる教材を入手することも検討してください。

注意点2:問題集で問われているのは「氷山の一角」

問題集を主軸に勉強した受験生が陥りやすい罠として、「問題集の問題は全部憶えたのに合格できない」というパターンがあります。

これは残念ながら問題集の使い方を間違っています。

問題集で問われている設問というのは、あくまで合格に必要な論点の一側面を切り取ったものにすぎません。

ですから大事なのは、その設問に正解できるというだけで満足せず、その設問を通して論点を様々な角度から考察していくことです。

問題集の設問がそのままの形で試験に出ることは、そう多くありません。

いわば設問は論点という氷山の一角で、海水面の下には巨大な論点の塊があるわけです。

この巨大な論点の塊を常に意識しながら、問題集を勉強するように心がけましょう。

注意点3:周回が「作業」にならないようにする

アウトインアウト周回は、正しく実践すれば非常に効果的な勉強法です。

しかし、慣れてくると「とりあえず解く」「とりあえず復習する」といった作業化の罠に陥ることがあります。

問題を解くことが目的化してしまうと、根拠を考える姿勢や教科書との対話が薄れ、学習の質が下がってしまいます。

とくに付箋を貼る・剥がすという行為が「ノルマ」になってしまうと、周回の本来の意味が失われてしまいます。

大切なのは、毎回の演習に「問い直す姿勢」を持つこと。

「なぜこの答えになるのか」「この論点は他とどうつながるのか」といった思考を忘れずに、周回を続けていきましょう。

Akari NOTE:アウトインアウト周回まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

アウトインアウト周回、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 勉強の本質は「できないことをできるようにすること」。そのためには、アウトインアウトのサイクルが必要。

- 問題集を解くときは、正解/不正解よりも根拠を重視。迷ったら理解の上では不正解と考える。

- 復習は「弱点補強」と「記憶維持」の2種類。付箋を使って、周回の管理をしよう。

5分でできる行動:アウトインアウト周回を5分間だけ試してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント