灯

灯戦略を立てて、勉強法を知れば、もう合格は間違いなし!

…とは、もちろんなりませんよね。

むしろここからが仕事や家庭と両立する本格的な受験勉強のスタートです。

独学・兼業で受験勉強を続けるための一番の方法は、勉強を習慣化することです。

私自身、行政書士試験に合格できたのは、勉強を習慣にすることができたからでした。

デューク大学の研究によれば、私たちの行動の約45%は習慣で成り立っているそうです。

特別な才能や強い意志がなくても、習慣の仕組みさえ整えば、誰でも勉強を続けることができます。

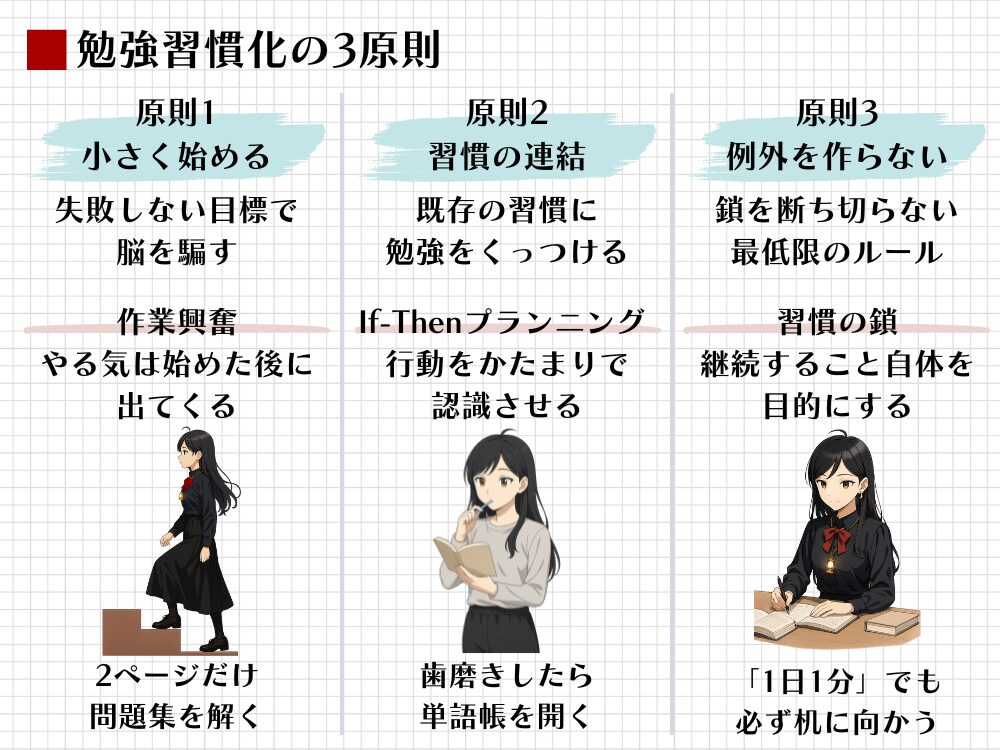

そこで本記事では、勉強を習慣にするための「習慣化の3原則」を考察していきます。

これは、巷にあふれる習慣本を読んで、私が実践した習慣化のエッセンスです。

この記事を読むと、モチベーションに左右されない勉強の仕組みがわかります。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

小さく始める:失敗しない目標が習慣をつくる

「習慣の3原則」って何ですか?

習慣化の第一原則は「最初のハードルをとことん低くする」ことです。

人は、始めるまでが最もエネルギーを使います。

だからこそ「1分だけ」「1問だけ」といった小さな行動が、習慣の入口になります。

これは「スモールステップ原則」とも呼ばれ、心理学でも実証されている方法です。

目標をばかばかしいくらい小さくする

私が1年間、毎日勉強を続けることができた理由は、たった一つ。

毎日の目標が「問題集を2ページ解くこと」だったからです。

ばかばかしいくらい小さな目標だからこそ、忙しい日も、気分が乗らない日も、毎日続けることができました。

このヒントはスティーヴン・ガイズ『小さな習慣』という本からもらいました。

日課は「2ページ」ですが、調子が良ければそのまま続けるのは自由。

気分が乗らない日は、2ページだけで良しとする。

それでも「今日の目標は達成した」と言える。

つまり、ほんの少しの意志さえあれば絶対に失敗しない設計なのです。

やる気は「始めたあと」に出てくる

そして不思議なことに、小さく始めると勢いがつきます。

これは「作業興奮」と呼ばれる現象で、脳は「始めたこと」に対してやる気を後から出してくる性質があります。

「やる気が出たから始める」のではなく、「始めたからやる気が出る」。

この逆転の発想が、習慣化の鍵です。

「たった2ページの勉強では何の進歩もないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、どんなに小さな変化でも、その変化には力があります。

勉強が習慣になっていないということは、勉強しないことが習慣になっているということです。

これは言葉遊びではありません。

習慣とは、脳がそれを「自然なこと」として認識している状態です。

脳が勉強しないことを自然だと認識していれば、勉強した時にストレス信号が出ます。

逆に、勉強することを自然だと認識していれば、勉強しなかった時に違和感が生まれます。

この違いは決定的です。

小さな積み重ねが「とんでもないところ」へ

小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。

(イチロー)

彼が4367本のヒットを打てたのは、毎試合打席に立ったから。

「打席に立つだけでは意味がない」と言う人が、「とんでもないところ」に行くことはありません。

勉強も同じです。

毎日机に向かうことが、やがて大きな成果につながります。

小さな目標は、動き出しさえすれば必ず成功します。

失敗しない目標は、自信と満足感を与えてくれます。

そのポジティブな自己肯定感が、次のモチベーションを引き出します。

やがて脳はそれを「習慣」と認識し、自然と勉強する流れができていきます。

私自身、「問題集を2ページ解くこと」を目標にしていたら、自然と平均1日3時間の独学を続けることになり、結果として行政書士試験に合格しました。

これが「小さく始める」の力です。

習慣の連結:既にある習慣と結びつける

習慣化の3原則の2つめは?

習慣化の第二原則は「既にある習慣に勉強を結びつける」ことです。

新しい習慣をゼロから作るのは難しい。

しかし、すでに定着している行動にくっつけるなら、驚くほど自然に続けられます。

この方法は「習慣の連結(Habit stacking)」として知られています。

あるいは行動科学では「If-Thenプランニング」としても研究されています。

習慣は「くっつける」と続けやすくなる

「If-Thenプランニング」とは、「○○したら△△する」という行動の設計です。

たとえば、「歯を磨いたら単語帳を開く」「朝のコーヒーの後に10分だけ問題集を解く」など。

このように、既存の習慣の後に勉強をセットすることで、脳が「既存の習慣と勉強をかたまりで認識する」ようになります。

実際、ある研究では「仕事が終わったらジムに行く」と決めたグループの91%が運動を習慣化できたという結果もあります。

一方、If-Thenプランニングを使わなかったグループは、習慣化できたのはわずか31%。

これほどシンプルで強力な技術を、受験勉強に応用しない手はありません。

日常の中に勉強を組み込む方法

私は高校時代、電車で通学していました。

朝は混雑を避けて1時間早い電車に乗ることにしていました。

まだ通勤通学客も少ないので悠々と座ることができ、片道30分のすきま時間で英単語を暗記していました。

学校には始業より1時間早く着くので、教室に行く前に図書室で勉強していました。

放課後も図書室で2時間ほど勉強して、混雑の少ない電車で快適に帰宅しました。

どうして突然こんな話をしたのかというと、ここには「電車に乗ったら英単語を暗記する」「学校に着いたら図書室に行く」「授業が終わったら図書室に行く」「図書室に行ったら勉強する」といったIf-Thenプランニングが組み込まれているからです。

勉強が「日常の一部」になる仕組み

このように、If-Thenプランニングを日常生活と紐づけると、より自然に新しい習慣を定着させることができます。

そして当時の私の実感として、特に無理をしていた感覚はありません。

普通に混雑を避けて通学帰宅をしていたら、4時間も勉強時間を確保できていたというのが率直な感想です。

さらに付け加えると、私は家で勉強をしていた記憶がほとんどありません。

大学に合格できたのはこのライフスタイルのおかげだと思っています。

こうした「[既存の習慣]したら[勉強]する」という流れが生活に組み込まれていれば、勉強は特別なことではなく日常の一部になります。

例外を作らない:習慣の鎖を断ち切らない

習慣の3原則の3つめは?

習慣化の第三原則は「例外を作らない」ことです。

「今日は忙しいから」「気分が乗らないから」といった例外を許すと、習慣の鎖は簡単に切れてしまいます。

そして一度切れた鎖をつなぎ直すのは、思った以上に難しいものです。

だからこそ、習慣の鎖を断ち切らないことに集中するのです。

習慣の鎖は「切れやすく、戻しにくい」

習慣は、1日サボったからといってすぐにゼロになるわけではありません。

しかし、たった一度の例外によって、脳は「やらないこと」に慣れ始めます。

そして次の日、「昨日サボったから今日もいいか」と思ってしまう。

この流れが始まると、習慣の鎖はあっという間に切れてしまいます。

だからこそ、どんな日でも「最低限だけはやる」と決めておく。

習慣の鎖を守ることが、勉強を続ける一番の近道です。

最低限のルールが習慣を守る

ここで役立つのが「最低限のルール」です。

たとえば「1日1分だけ」「1問だけ」でもいい。

どんなに忙しくても、どんなに気分が乗らなくても、「これだけはやる」と決めておく。

この最低限のルールが、習慣を守る最後の砦になります。

私は行政書士試験の勉強で、毎日「問題集を2ページだけ解く」という日課を守っていました。

調子が良ければそのまま続ける。気分が乗らない日は、2ページだけで終わってもいい。

でも、どんな日でも鎖を切らないことだけは守る。

この「続けることだけが目的の日」があるからこそ、習慣は続くのです。

習慣は「やるのが当たり前」になる

完璧を目指す必要はありません。

習慣化とは「毎日全力でやること」ではなく「毎日やること」そのものに意味があります。

たとえ1分でも1問でも、やったという事実が「今日も続けられた」という自信につながります。

とにかく「鎖を切らない」ことが最優先です。

習慣とは、続けることで強くなる筋肉のようなもの。

少しずつでも、毎日動かすことで、確実に育っていきます。

そして気づけば勉強は、モチベーションに頼ってやるものではなく、やるのが当たり前の習慣になっていきます。

習慣化の3原則はスタートライン

「習慣化の3原則」について、よくわかりました!

今回は、習慣化の3原則「小さく始める」「習慣の連結」「例外を作らない」を考察してきました。

どれも、長い試験勉強を淡々と続けていくためには大切な視点です。

しかし、原則を知るだけでは習慣は身につきません。

一番大切なのは、それを日々の生活にどう落とし込むか。

つまり「勉強を続ける仕組み」として設計することが、習慣化の本当のスタートです。

次回からは、この「習慣の仕組み化」について、具体的な方法を考えていきます。

勉強が特別なことではなく、日常の一部になるような仕組みを、一緒に組み立てていきましょう。

Akari NOTE:習慣の3原則まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

習慣化の3原則、だいたいわかってきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 習慣化の第一原則:小さく始めることで、失敗しない設計になる。

- 習慣化の第二原則:既存の習慣にくっつけると、自然に続けられる。

- 習慣化の第三原則:例外を作らず、最低限のルールで習慣を守る。

5分でできる行動:問題集を2ページだけ解いてみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント