灯

灯やる気が出ない、めんどくさい、できることならさぼりたい…

長い試験勉強の中で、こうした感情が生まれるのは当たり前のことです。

しかし、結果を出す受験生というのは、そうした感情に振り回されることなく、「仕組み」によって行動を継続していきます。

勉強を続ける人は、特別に意志が強いわけではありません。

続けられる仕組みを持っているのです。

習慣化の3原則のひとつ「小さく始める」は、意志の力に頼らず、自然に勉強を始めるための鍵。

本記事では、この原則をもとに、勉強のやる気スイッチをONにする仕組みを考察していきます。

「明日から本気出す」が口癖になっている人は、ぜひ参考にしてみてください。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

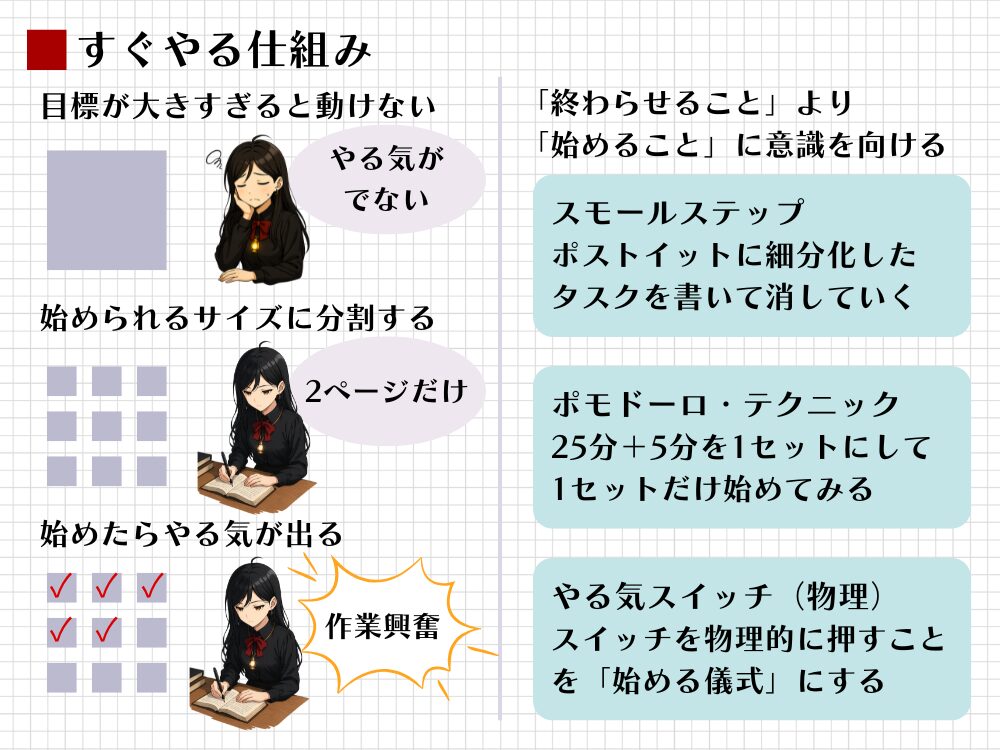

チャンクダウン:目標を細分化して心理的壁を破壊する

勉強しなきゃいけないことが多すぎて、やる気が出ないんです…

受験勉強には、やらなければならないことが山ほどあります。

その膨大な量を前にすると、やる気が削がれ、心が折れてしまうのも無理はありません。

しかし、どんなに大きな目標も、それを構成するのは小さな部分の積み重ねです。

「憲法を覚える」「英語長文を読めるようになる」

そんな大きな目標も、実際は1ページ、1行、1語からできています。

まずは、目の前の課題を小さな単位に刻んでみましょう。

困難は分割することで「始められるサイズ」に変わります。

勉強の目標を細分化して、小さな単位にする。

それは、心理的ハードルを下げるだけでなく、脳の「やる気スイッチ」を押すための準備でもあります。

人間の脳は、作業を始めることで少しずつ興奮状態に入り、やる気が後からついてくる性質があります。

この現象は「作業興奮」と呼ばれ、心理学者クレペリンによって提唱されました。

つまり、「やる気が出たら始める」のではなく、「始めたらやる気が出る」のです。

だからこそ、目標を小さく刻み、「とりあえず1問だけ」「まずは3分だけ」といった行動が、やる気を引き出す最短ルートになります。

チャンクダウンは、作業興奮を引き出すための「着火剤」なのです。

スモールステップ:とりあえず1問からスタートする仕組み

具体的にはどうしたらいいんですか?

こうしたチャンクダウンを仕組化したのが、勉強の「スモールステップ・エンジン」です。

朝、その日の勉強目標を細かいタスクに分けて、大型のポストイットにチェックリストを作ります。

「今日は7科目」「今日は100ページ」「今日は150問」といった膨大なノルマを、「1科目」「10ページ」「10問」といった始められるサイズに細分化しましょう。

始めてしまえば、作業興奮を呼び込み、次の行動につながります。

タスクをクリアするたびに消していけば、達成感とともに勉強が進みます。

そして、その日のチェックリストを手帳に貼っておけば、継続意欲を高める「勉強記録」になります。

勉強を仕組みにして習慣にする。

それは、こうした小さな工夫の積み重ねなのです。

ポモドーロ・テクニック:勉強時間も細分化して集中力アップ

2時間とか言われると、もうその時点でやる気がなくなります…

時間もまた、チャンクダウンの対象になります。

勉強時間そのものを小さく刻むことで、心理的な負担を減らし、行動のハードルを下げることができるのです。

そこで活用したいのが「ポモドーロ・テクニック」。

これは、イタリアの起業家フランチェスコ・シリロが提唱した時間管理術です。

ポモドーロとはイタリア語でトマトのこと。

彼がトマト型のキッチンタイマーを使ってタイムマネジメントをしていたことから、そう名付けられました。

実践方法はシンプルで、25分の作業時間と5分の短い休憩を1セットとして交互に繰り返し、4セット終えたところで15~30分の長い休憩をとります。

こうすることで、高い集中力を長時間維持でき、生産性が向上するとされています。

このポモドーロ・テクニックが優れているのは、「やりたくないことは小さく始める」という基本に適っているからです。

2時間勉強しようと思えば憂鬱でも、「25分+5分」を4セットと考えれば、心理的ハードルはぐっと下がります。

どうしても気乗りしないなら、「今日は最初の1セットだけ我慢してやってみよう」と、小さく始めることができます。

実際にやってみると、25分というのは意外にあっさり終わります。

最初の1セットだけで終わっても、何もしないよりは達成感があります。

そして、始めてみたら調子が出てきて、思っていたより続けられることもよくあります。

もちろんこれは作業興奮のおかげです。

やる気スイッチ(物理):意志に頼らない始める儀式を決めておく

他にも何か始めるヒントってありますか?

勉強を習慣にするには「始める儀式(ルーティーン)」を持つことも効果的です。

毎日同じ動作や同じ手順で勉強を始めることで、脳に「これから集中する時間だ」と知らせることができます。

やる気スイッチ(物理)

- タイマーのボタンを押す

- デスクライトのスイッチを入れる

- PCの電源をOFFにする

こうした物理的なスイッチを押す行為をルーティーンにすると、手を動かすだけで脳が「これから始める」と認識し、自然と集中モードに入っていきます。

そもそもポモドーロ・テクニックも、トマト型のキッチンタイマーという「物理スイッチ」から生まれた工夫です。

小さな動作でも、やる気の着火剤になるのです。

こうした小さな動作を「勉強を始める儀式」として固定しておけば、やる気がなくても自然と勉強モードに入れるようになっていきます。

すぐやる仕組み:終わらせることより始めることを優先する

とにかく少しでいいから始めることが大切なんですね!

ある心理学の実験では、子どもたちを2つのグループに分け、Aには「この課題を全部終わらせよう」と指示し、Bには「この課題を少しずつやってみよう」と伝えたところ、Bの方がAよりも20%多く期限内に課題をやり遂げたそうです。

この実験が示しているのは、「終わらせること」よりも「始めること」に意識を向けた方が、行動につながりやすいということ。

「始めは全体の半分である」と、古代ギリシャの哲学者プラトンも言っています。

やる気が出ないときこそ、始めるための小さな行動に意識を向けてみましょう。

Akari NOTE:すぐやる仕組みまとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

「すぐやる仕組み」について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 意志ではなく「仕組み」で勉強を続けることができる。

- 目標や時間を小さく刻むことで、始めるハードルが下がる。

- 「始めればやる気が出る」という脳の性質を活かすのがコツ。

- 物理スイッチやルーティーンを使えば、自然と集中モードに入れる。

5分でできる行動:5分間だけ手元の問題集を解いてみる。

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント