灯

灯試験勉強を始めても三日坊主になってしまいます。どうしたら勉強が続けられるの?

「〇〇をしたら勉強をする」というルールをひとつ決めてみましょう。

たとえば「歯を磨いたら問題集を開く」「電車に乗ったら教科書を読む」など、すでにある習慣と勉強を組み合わせると、自然と続けられるようになります。

三日坊主になってしまうのは意志が弱いからではありません。

勉強を続ける仕組みがまだ整っていないだけです。

習慣化の3原則のひとつ「習慣の連結」は、毎朝起きたら歯を磨くように、勉強を生活に組み込んでいく鍵。

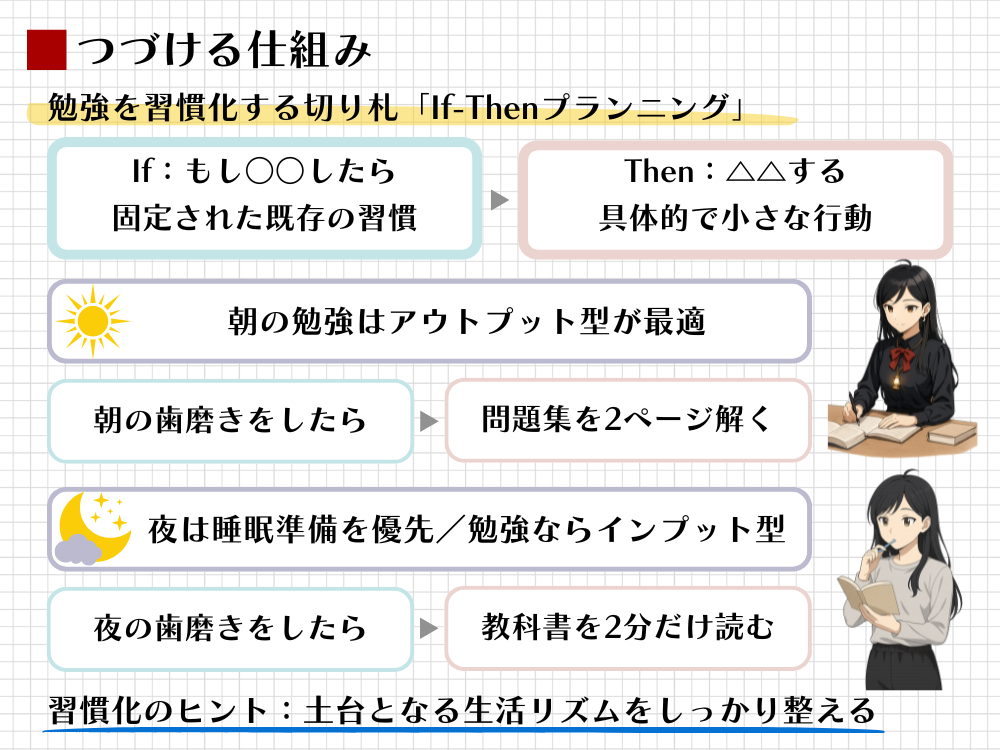

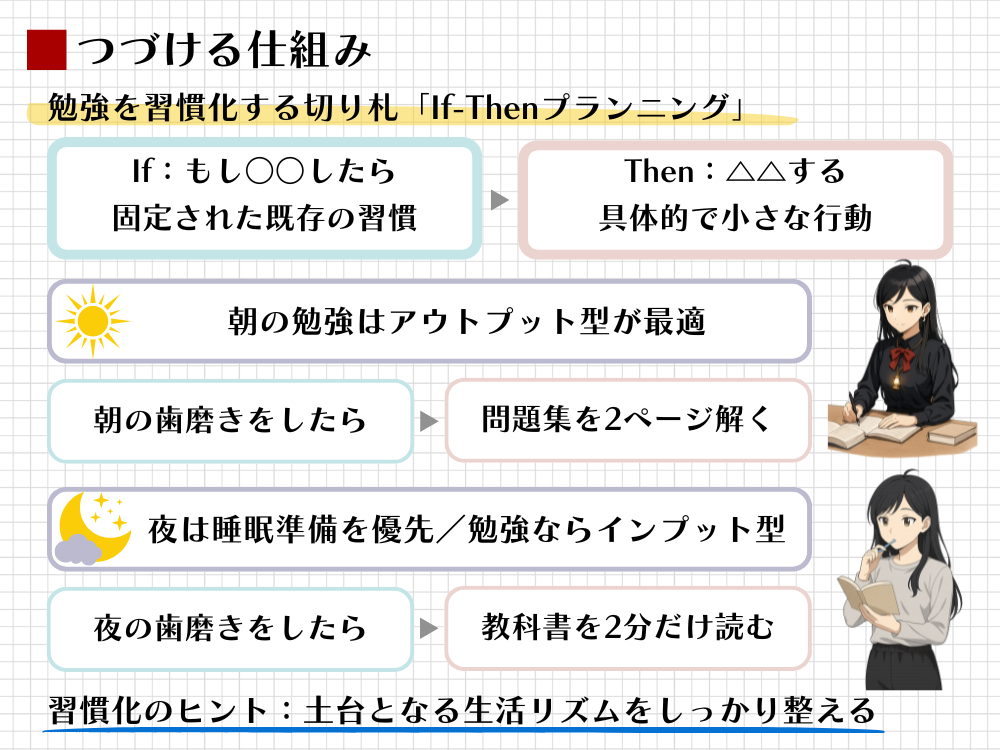

本記事では、「If-Thenプランニング」という習慣化の技術をもとに、日々淡々と勉強を続けていく方法を考察していきましょう。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

三日坊主卒業:If-Thenプランニングの仕組みで勉強を自動化する

「If-thenプランニング」って何ですか?

「If-Then」とは、「もし〇〇したら、△△する」という形式の行動計画です。

心理学の研究によれば、脳は「XならY」という形式の文章を記憶しやすく、無意識のうちに行動を促す力があるそうです(『やり抜く人の9つの習慣』より)。

つまり、勉強を習慣にしたいなら、この「If-Thenプランニング」を積極的に使うのが冴えたやりかたというわけです。

If-Thenプランニング

- 朝起きたら、前の日に学習した内容を復習する

- 電車に乗ったら、テキストを読む

- 夕食が済んだら、過去問を解く

そもそも脳は、新しいことを始めるより、既存の習慣をなぞることを好みます。

既存の習慣というのは、すでに自動化された行動です。

たとえば「朝起きて顔を洗う」「歯を磨く」「コーヒーを淹れる」といった行動は、日々ほとんど意識せずに行われています。

このような習慣のすぐ後に、新しい行動を差し込むと、脳はそれらをかたまりで認識するようになります。

つまり、「顔を洗ったら英単語を10個復習する」「歯を磨いたら過去問を1ページ解く」といったIf-Thenプランニングを繰り返すことで、新しい行動が既存の習慣の一部として定着していくのです。

新しい行動を既存の習慣にくっつける。

これがIf-Thenプランニングによる「つづける仕組み」の本質です。

生活リズム:習慣が続く根幹を育てる

If-Thenプランニングを実践する上でのコツはありますか?

If-Thenプランニングは、勉強を習慣にするための強力なテクニックです。

しかし、それを効果的に機能させるには、まず「生活のリズム」という根幹がしっかりしていなければなりません。

生活が不規則だと、Ifの条件そのものが揺らいでしまいます。

「朝起きたら勉強する」と決めても、起きる時間が毎日バラバラでは、習慣は根付きません。

だからこそ、まずは生活のリズムを整えることが大切です。

起床・食事・就寝などの時間を安定させることで、If-Thenプランニングが枝葉になり、勉強習慣が自然に育っていくわけです。

たとえば、小学校の生活を思い出してみてください。

決まった時間に登校し、決まった時間に勉強を始め、決まった時間に下校する。

そんな生活を、6歳の頃から送っていたはずです。

つまり、生活のリズムさえ整っていれば、6歳児でも日々勉強を続けることができるのです。

これは、勉強が「意志」ではなく「構造=仕組み」によって支えられていることの、何よりの証拠です。

まずは小学生に戻ったつもりで生活のリズムを整えてみましょう。

早寝早起きの習慣が、勉強の習慣づくりの第一歩です。

朝の習慣:集中力のゴールデンタイムを活用する

私も、朝早起きして勉強することにします!

生きとし生けるすべての人に共通する既存の習慣といえば、それは間違いなく「朝起きること」です。

だからこそ、「朝起きたら勉強する」というIf-Thenプランニングは、習慣化の起点としてとても優秀です。

「朝起きて何をするかで人生は決まる」と言い切る偉い人もいるくらい、朝の時間には特別な力があります。

朝は一日の中でも最も「雑音」が少ない時間。

外の世界がまだ静かで、頭の中も余計な情報で埋まっていないため、集中しやすい環境が自然と整っています。

朝日を浴びることで体内時計が整い、脳のスイッチがしっかり入ります。

この「脳の起動タイム」に合わせて勉強を始めることで、思考のキレが増し、学習効率が高まります。

さらに、朝に勉強を済ませておくと、その日一日の気分も整いやすく、自己肯定感にもつながります。

特に、問題演習などアウトプット型の勉強は、朝の集中力と相性が良いので効果的です。

朝の勉強には「家を出るまで」という制限時間があるため、タイムプレッシャー効果によってアウトプットの効率が高まるという利点もあります。

できれば普段より1~2時間早く起きて、「朝活」の時間を定着させましょう。

試験勉強は、先手必勝です。

夜の習慣:「睡眠優先」のインプットで記憶の定着を促す

夜も帰宅したら勉強します!

朝に早起きする戦いは、夜にスムーズに眠れるかどうかから始まります。

だからこそ、夜は勉強よりも「眠る準備」を優先しましょう。

夜に一生懸命勉強して、頭が冴えて眠れなくなってしまったら、翌朝のゴールデンタイムを逃してしまいます。

勉強は「がんばること」より「続けること」が大切だからこそ、無理をせずにリズムを守ることが試験勉強の土台になります。

そのうえで、夜更かししない範囲で時間が確保できるなら、夜はインプットに向いている時間帯です。

人間の脳は睡眠中に記憶を整理する性質があり、特に就寝前に得た情報は優先的に定着しやすいと言われています。

「夕食を食べたら勉強する」というIf-Thenプランニングは、無理なく続けられるインプット習慣として効果的でしょう。

普段は読むと眠くなるようなテキストなら、インプットと同時に睡眠導入剤にもなって一石二鳥かもしれません。笑。

つづける仕組み:Thenは具体的で小さな行動にする

生活も勉強も整えることが習慣をつくるんですね!

そして最後にもうひとつ、大切な視点があります。

ここまで「朝起きたら勉強する」「夕食を食べたら勉強する」と書いてきましたが、実はこれらは良くない例です。

なぜなら、目標が曖昧すぎると脳は「行動」に切り替えられないからです。

正しくは、「朝起きたら問題集を2ページ解く」「夕食を食べたら教科書を2分間読む」といったように、Thenは具体的な行動にするべきです。

さらに、前回の記事で学んだように、Thenを「ばかばかしいほど小さな行動」にすることで、習慣はより定着しやすくなるはずです。

If-Thenプランニングは習慣化の切り札です。

「小さな行動」と「既存の習慣」という2つの武器を上手に使いこなして三日坊主から卒業しましょう。

Akari NOTE:つづける仕組みまとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

「つづける仕組み」について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 「If-Then(もし〇〇したら△△する)」の形で行動を決めると、習慣になりやすい。

- 生活リズムが整っていると、勉強のタイミングも安定して続けやすくなる。

- 朝は集中しやすく、アウトプット型の勉強にぴったりな時間帯。

- 夜は眠る準備を優先しつつ、インプット型の勉強を少しだけ取り入れると効果的。

5分でできる行動:明日の朝にやる勉強を「If-Then形式」で1つだけ決めておく

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント