灯

灯今日は特別だから、やらなくていいか…

試験勉強を続けていると、そんなふうに思う日もありますよね。

つい飲みに行ったり、忙しい日は億劫になったり。

しかし、習慣化にとっては「今日は特別」が一番の落とし穴になります。

実際、戸田大介『継続する技術』では、習慣化アプリの膨大なユーザーデータの分析から、「1日でもサボると、92.5%が30日以内に挫折する」と報告しています。

つまり、たった1日の例外が、習慣の継続率を大きく下げてしまうのです。

習慣化の3原則のひとつ「例外を作らない」は、習慣の継続率を高めるための実践的な鍵。

本記事では、習慣トラッカーという記録の力を使って、習慣の鎖を断ち切らずにやりぬく仕組みを考察していきます。

今日から使える記録の工夫と、習慣が途切れたときの対処法を一緒に考えていきましょう。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

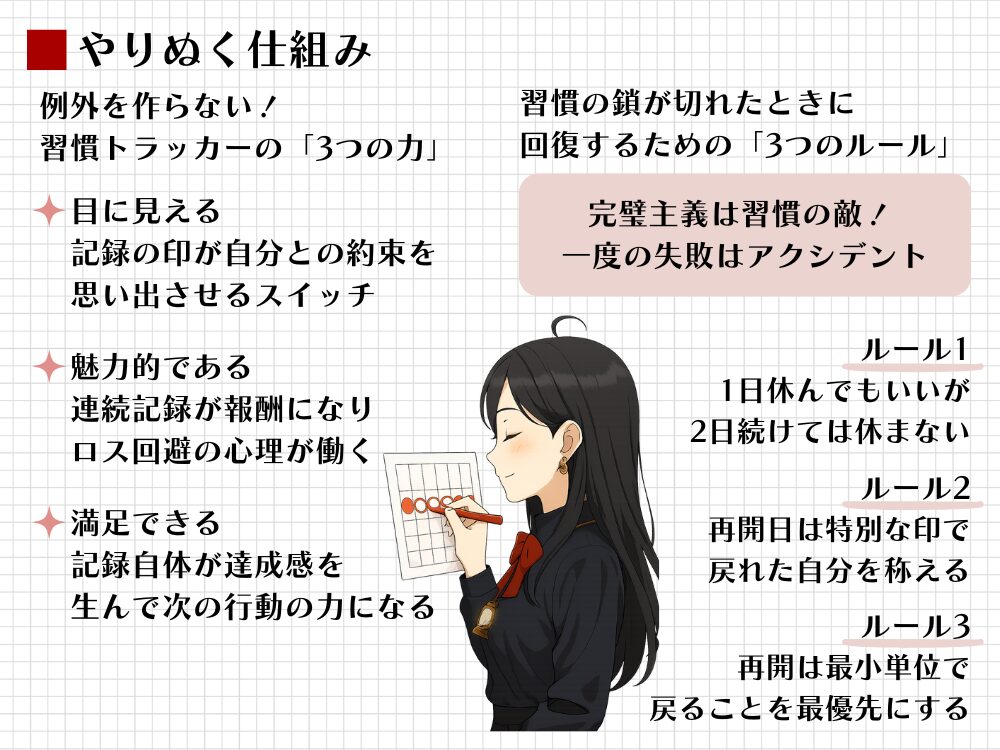

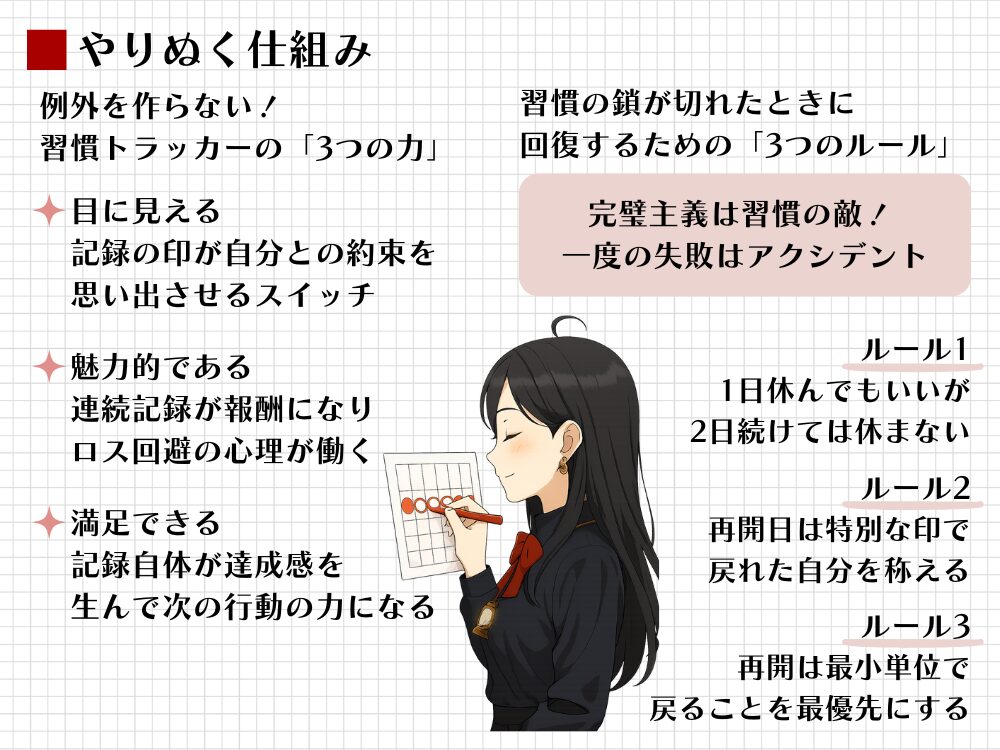

習慣トラッカー:なぜ記録が「例外を作らない」仕組みになるのか

「習慣トラッカー」って何ですか?

習慣化の名著として知られるジェームズ・クリアー『複利で伸びる1つの習慣』では、良い習慣を毎日続ける方法として、「習慣トラッカー」という習慣の記録を推奨しています。

「習慣トラッカー」とは、習慣を行ったかどうかを測るシンプルな方法である。もっとも基本的なやり方は、カレンダーを買い、ルーティンを守った日を線で消すことだ。たとえば、月曜日、水曜日、金曜日に瞑想をしたなら、それぞれの日付に×印をつける。やがて、カレンダーは習慣の連続を記録したものとなる。

(ジェームズ・クリアー『複利で伸びる1つの習慣』)

この「習慣を記録する」という行為には、習慣を支える3つの力が宿っています。

メリット1:はっきり目に見える

習慣を記録すれば、それは目に見える形になり、次の行動を始めるためのきっかけになります。

カレンダーに並ぶ×印やチェックマークは、自分との約束を思い出すためのスイッチ。

それが目に入るたびに、「今日も鎖をつなげよう」と、自然と行動したくなる気持ちがわいてきます。

記録として残すことで、「行動を変えたい」というモチベーションが、何度でもよみがえるのです。

メリット2:魅力的である

習慣を続けると、記録が鎖のように連なっていきます。

この「連続記録」そのものが、心理的な報酬になります。

人は、すでに積み重ねたものを壊したくないという「ロス回避」の傾向があるため、記録が伸びるほど習慣を守りたくなるのです。

また、私たちが最もモチベーションを感じるのは、「進歩している」という実感です。

前へ進んでいるという印があれば、「このまま続けよう」と、やる気も自然と湧いてきます。

行動の記録は、これまでの軌跡であると同時に、前に進む魅力的な報酬でもあるのです。

メリット3:満足できる

「やるべきことをやった」という達成感は、それだけで大きな報酬になります。

そして、その達成を自ら記録することで、満足感はさらに深くなります。

やることリストの項目を線で消したり、カレンダーに×印をつけたり、手帳にスタンプを押したり。

その小さな動作のひとつひとつが、「今日もやりぬいた」という実感につながっていきます。

自分の手で記録を残すことで、しみじみとした満足感を味わえるのです。

達成感は気分がいいものです。

そして気分がよければ、もちろん長く続くのです。

勉強記録:習慣の鎖をつなぐ3つのスタイル

記録の力が習慣を育てるんですね。

こうした記録の力は、もちろん勉強にも応用できます。

むしろ、勉強のように「積み重ねが見えにくい活動」こそ、記録によって習慣化しやすくなるのです。

どんな形式で記録するかによって、続けやすさも、楽しさも、見える景色も変わってきます。

ここでは、代表的な3つの記録スタイルを紹介します。

勉強記録の3スタイル

- 手軽軸:カレンダー

特徴:1日1マークで記録。×印や○印など、視覚的にわかりやすい

メリット:続いていることが一目でわかる。連続記録がモチベーションになる

相性:忙しい人、記録に時間をかけたくない人 - 詳細軸:勉強手帳

特徴:時間・内容・感情など、自由に書き込める

メリット:振り返りがしやすく、学びの質も記録できる

相性:勉強のプロセスを大切にしたい人、手書きが好きな人 - 人気軸:アプリ(Studyplusなど)

特徴:スマホで手軽に記録。時間や科目の集計もできる

メリット:グラフやランキングで可視化され、仲間とつながることもできる

相性:デジタル派、モチベーションを数値で管理したい人

このように、記録のかたちは人それぞれ。

大切なのは、自分に合ったスタイルで、勉強の鎖をつなぎ続けることです。

まずは、今日の勉強をどのスタイルで記録するか、ひとつだけ選んでみましょう。

完璧主義:習慣をだめにする一番の敵

私は断然「勉強手帳」派です。

今日からさっそく始めます。

さて、習慣の継続率を高めるには、例外を作らないことが理想です。

しかし、どんなに思慮深く、どんなに頑固に、例外の日を作らないように心を砕いても、習慣の鎖が断ち切られる日は必ずやってきます。

そこで最も重要なのは、連続の鎖が断ち切られたときに、どう行動するかです。

そして、来るべきその日に備えて、ルールを決めておくことです。

ジェームズ・クリアーは『複利で伸びる1つの習慣』の中で、こう書いています。

最初の過ちは、あなたを駄目にしない。駄目にするのは、そのあとスパイラル状に続く過ちの繰りかえしである。一回の失敗はアクシデントだ。二回の失敗は、新しい習慣の始まりになる。

(ジェームズ・クリアー『複利で伸びる1つの習慣』)

この言葉に、私は目から鱗が落ちる思いでした。

習慣が途切れても、早く再開できれば問題ありません。

習慣は何事もなかったように修復されます。

しかし、すぐに元に戻さなければ、サボることが新しい習慣になってしまいます。

つまり、連鎖が途切れた時に戻るルールこそが、やりぬく仕組みの本質なのです。

習慣を続けるうえで、完璧を目指すことは一見美しく見えます。

しかし、こうした「完璧にできないならやらないほうがいい」という考えは、習慣をだめにしてしまう落とし穴です。

完璧じゃなくても、続けたほうが絶対にいい。

やめるよりは、再開したほうが絶対にいい。

むしろ、調子の悪い日にほんの少しでもやろうとすることこそが、習慣の根を深く育ててくれるのです。

やりぬく仕組み:途切れた習慣を回復するルール

習慣が途切れたときに回復するルールって、どうしたらいいですか?

残念ながら、習慣が途切れることは避けられません。

だからこそ「どう戻るか」を決めておくことが、習慣を長く続けるための鍵になります。

ここでは、習慣を回復させるためのルールをいくつか紹介します。

「2日ルール」を使う

1日休んでもいい。

しかし、2日続けては休まない。

それだけで習慣の鎖は切れずに保たれます。

完璧を目指すより「戻れる仕組み」を持っていることが、習慣を支える力になります。

記録に「再開マーク」をつける

再開した日を、特別な色やアイコンで記録してみましょう。

それは失敗の印ではなく、「戻れた自分」を讃える印です。

習慣の鎖が切れても、またつなげばいい。

雨の日に踏み出した一歩は、晴れの日の一歩よりずっと強いのです。

その一歩を記録に残すことで、再開の瞬間が前向きな記憶になります。

最小単位で再開する

調子の悪い日や習慣が途切れたときは、いちばん小さな単位で再開することをルールにしてみましょう。

たとえば、勉強なら「2分だけ問題集を解く」「2ページだけ教科書を読む」など。

それだけでも、習慣の鎖はつながります。

再開のハードルを下げておくことで、「戻ること」が特別な決意ではなく、日常の延長になります。

Akari NOTE:やりぬく仕組みまとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

「やりぬく仕組み」について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 習慣は「例外の日」から崩れる。だからこそ記録と習慣回復ルールが大切。

- 習慣トラッカーは、やる気・達成感・継続意欲を支える記録の力になる。

- 習慣が途切れても、すぐに戻れば問題ない。習慣回復ルールが習慣を守る。

5分でできる行動:今日の勉強をカレンダーや手帳に記録してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント