灯

灯スマホでSNSや動画を見てたら2時間くらい吸い取られていました…

おそらく現代で最も共感される「あるある」でしょう。

ふと気づけば「あ…ありのまま今起こったことを話すぜ!」とポルナレフ状態。

スマホは便利な道具であると同時に、私たちの時間をこっそり奪っていく「最強の時間泥棒」でもあります。

特に学習者にとって、スマホとの付き合い方は「集中力」や「習慣形成」に直結する重要なテーマです。

本記事では、スマホが時間を奪う仕組みを考察しながら、具体的な対策を紹介します。

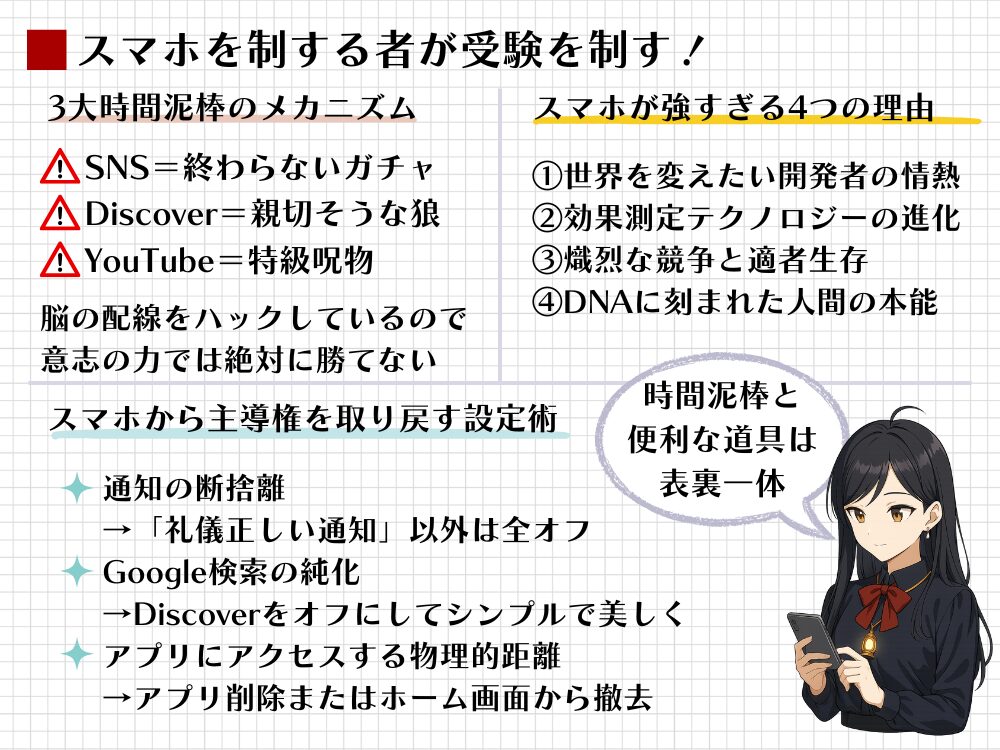

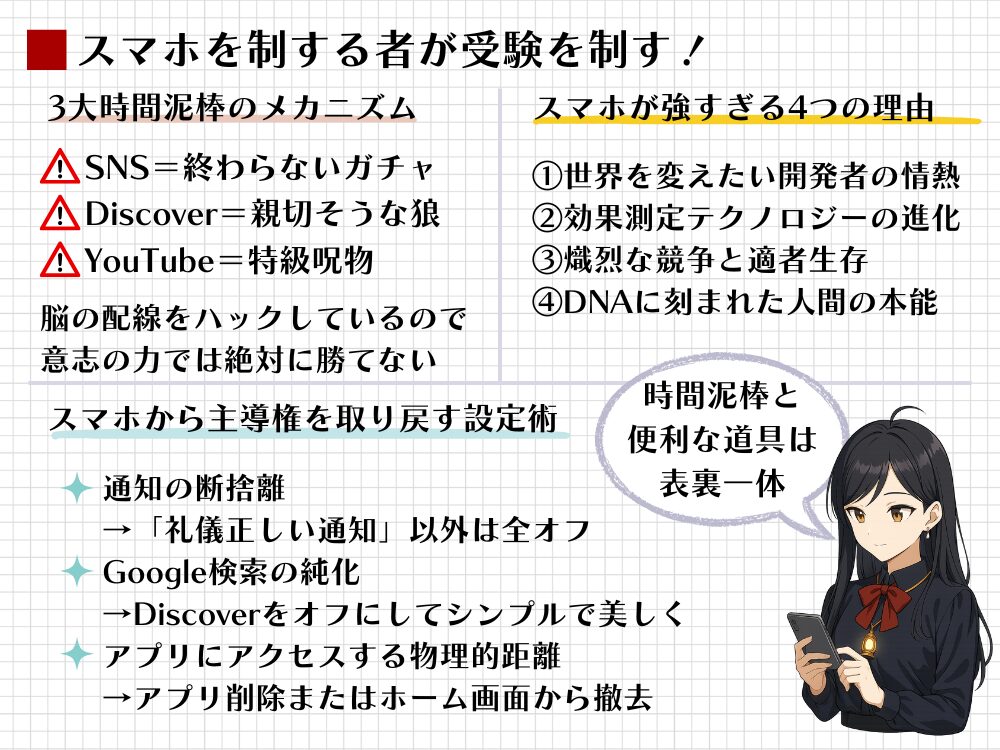

SNS、Google Discover、YouTube…それぞれの「罠」を理解し、自分の時間を守る設定術まで、スマホとの健全な距離感を考えてみましょう。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

SNSの中毒性と時間泥棒の仕組み

SNSの通知って気になりますよね?

SNSを開くと、通知が来ていたり、面白い投稿が流れてきたり、誰かが「いいね」を押してくれていたりします。

しかし、それが毎回あるとは限りません。

あるときは何も起こらず、あるときは思わぬ反応が返ってくる。

この「何が出るかわからない」仕組みこそが、SNSの中毒性の正体です。

「終わらないガチャ」が脳を刺激する

心理学ではこれを「変動報酬(variable reward)」と呼びます。

報酬が不定期に与えられると、脳はそれを予測できず、逆に強く反応してしまうのです。

これは、ソシャゲのガチャやギャンブルと同じ構造。

「次こそは当たりがあるかも」と期待させることで、私たちは無意識のうちに何度もSNSを開いてしまいます。

しかもSNSは、報酬の種類も多彩です。

通知の数字、誰かの共感、面白い画像や動画、自分の投稿への反応…。

これらがランダムに混ざり合い、まるで「終わらないガチャ」のように、私たちの注意を引き続けます。

SNSは見ていない時間まで集中力を奪う

さらに何より深刻なのは、SNSの「終わらないガチャ」は、見ている間だけでなく、見ていない時間にも影響を及ぼすことです。

通知が来るかもしれない。

誰かが反応しているかもしれない。

そんな予測と期待が、私たちの集中力を常に削っています。

SNSは、見ている時だけでなく、見ていない時の時間さえも奪っている。

この集中力の侵食こそが、学習者にとって最大の脅威なのです。

Google Discoverの罠と時間泥棒の構造

Googleで新着ニュースをずっと読んでしまうこともあります…

調べ物をしようとGoogle検索を開くと、検索窓の下にずらっと面白そうなニュースが並んでいます。

これが「Google Discover」です。

検索前から注意を奪う「親切そうな狼」

過去の検索履歴や閲覧傾向に基づいて、関心がありそうな記事が自動で表示されるこの機能は、検索前から私たちの注意を引いてきます。

ちょっと気になる、いずれ役に立ちそうな記事が並んでいると、ついタップして読んでしまう。

Googleを開いたときは、そんな記事を読むつもりはまったくなかったのに!

しかもDiscoverは、無限スクロール形式です。

終わりがないからこそ、終わらせるタイミングも見失いやすい。

本来の目的は「調べ物」だったはずなのに、気づけば関連情報を次々と読み続けてしまう。

そして、気づいたときにはもう30分が経っている。

SNSのような「変動報酬」とは違い、Discoverは親切そうな顔をして近づいてくる狼です。

知識欲に寄り添う形で、私たちの時間を奪っていきます。

だからこそ罪悪感も少なく、むしろ「勉強している気分」にさえなってしまう。

でも、目的の検索にはたどり着いていない。

静かに、確実に、時間は失われているのです。

軽くてシンプルな美しい道具を取り戻す

本来、Google検索は「軽くてシンプル」な美しい道具でした。

でも今は、検索する前から情報を押し売りされ、気づけば目的を見失っている。

今こそ昔の機能美を取り戻すべきです。

Googleにその気がないなら、自分で昔のシンプルなGoogleに戻す。

その小さな選択が、主導権を取り戻す第一歩になります。

YouTubeの関連動画と時間泥棒のメカニズム

YouTubeも次々に観てしまいます…

時間泥棒界隈の超大物といえば、もちろんYouTube。

そしてYouTubeの仕組みといえば「関連動画」です。

これはGoogle Discoverと似ているようでいて、実はまったく違う性質を持っています。

Discoverが「既存の興味を増幅する装置」だとすれば、YouTubeは「新しい興味を創出してしまう装置」なのです。

YouTubeには0から1を生み出す力がある

YouTubeの関連動画は、視聴履歴や検索履歴、チャンネル登録状況などの行動データをもとに、「次に興味を持ちそうな動画」を予測して表示します。

しかも、動画同士の「文脈的なつながり」までAIが理解しようとするため、今まで関心がなかったジャンルの動画でも、自然な流れでおすすめに並ぶことがあります。

これが急所です。

もともと動画は文章より訴求力が強いものです。

たとえばDIYにまったく興味がなくても、うっかり覗いた動画で楽しそうに椅子やら作っていて、それが素晴らしい出来栄えだったとすれば、なんとなく「興味」が生まれます。

そしてその興味をきっかけに関連動画を次々と巡り…もうお分かりですね?

YouTubeには0から1を生み出す力があるのです。

YouTubeは偶然から新しい趣味まで作り出す

YouTubeの怖さはまだ続きます。

こうして新しく生まれた関心が、次の動画を呼び、さらに次の動画へと連鎖していく。

動画は音声・映像・テンポ・編集などで、複数の感覚を同時に刺激してくるため、没入感が非常に強い。

文章や画像よりも時間の感覚が麻痺しやすく、気づけば1本のつもりが3本、5本、10本…。

1本の動画の滞在時間も文章より長いため、そうして奪われる時間は膨大です。

視聴時間が長くなるほど、アルゴリズムは「このジャンルに興味がある」と判断し、さらに関連動画を強化してきます。

こうして、最初は偶然だった関心が、いつの間にか「新しい趣味」になっている。

もちろん湯水のように時間があるなら、それが良い方向に働くこともあります。

簡単に「専門家」になれる可能性も秘めています。

しかし、学習者にとっては話が別です。

貴重な時間が静かに失われていくことのほうが多いのです。

YouTubeはなぜ「特級呪物」なのか

YouTubeは、ただの動画プラットフォームではありません。

それは、興味の発芽装置であり、時間の特級呪物。

使い方を誤れば、学習者の時間を丸ごと飲み込んでしまう力を持っています。

スマホはなぜ「人類史最強の時間泥棒」になったのか?

なるほど、スマホにはそんな「罠」があったんだ!

だからこそ、スマホとの付き合い方を見直す必要があります。

意志の力だけでは、SNSやYouTubeの誘惑には太刀打ちできません。

『時間術大全』の著者ジェイク・ナップとジョン・ゼラツキーは、こう断言しています。

「意志力」だけでは絶対に集中できない

ポケットのなかのピカピカのスマホには、いつも何かしら新しい情報があり、見ずにいられない。

(ジェイク・ナップ/ジョン・ゼラツキー『時間術大全』)

このジェイク・ナップとジョン・ゼラツキーは、かつてGoogleやYouTubeという「無限の泉」の設計者だった2人です。

その2人が、自分たちが開発した泉の底なしっぷりに警鐘を鳴らしているのです。

まるで落語やSFのような話です。

彼らは、スマホが抗しがたいほど魅力的である理由を4つ挙げています。

- 開発者たちの情熱

理想に燃えるオタクたちが、クールなテクノロジーで世界を変えようと奮闘している。

プロダクト開発者は仕事を愛し、情熱をもって素晴らしい仕事をする。 - テクノロジーの進化

高度な効果測定手法によって、ユーザーが求めるものを的確に知ることができる。

数値が上がれば改善成功、下がれば即修正。

進化のスピードが桁違い。 - 熾烈な適者生存

アプリやサービスは爆発的に増え、互いにユーザーの注意を奪い合っている。

その競争の中で生き残るのは、磨き抜かれた極上の時間泥棒だけ。 - 人間の本能

人間の脳の配線そのものが、誘惑に弱い。

注意散漫、物語好き、ゴシップ好き、社会的承認欲求、予測不能な報酬への反応。

これらはすべてDNAに刻まれている。

このように、世界有数の優秀な頭脳たちが並々ならぬ情熱を傾けて開発し、熾烈な生存競争の中で進化してきた「時間泥棒マシーン」に、私のような凡人がへっぽこな意志の力で対抗できるはずがないのです。

自分時間を死守するスマホの設定

じゃあ、凡人の私はどうしたらいんですか?

こうした人類史最強の時間泥棒に対抗するには、意志の力ではなく仕組みを工夫する必要があります。

ジェイクとジョンは、スマホから主導権を取り戻すための具体的な設定術を提案しています。

SNS対策:「礼儀正しい使者」だけ残す

- 通知はすべてオフにし、必要なものだけ手動でオンにする

- 学習時間中は集中モードなどで通知を完全に遮断する

- ホーム画面からSNSアプリを外し、アクセスにワンクッション置く

Google Discover対策:「静かな入り口」から検索する

- Googleアプリではなく、ブラウザの検索バーを使う

- Discoverの表示をオフにする(設定から非表示にできる)

- 検索は「自分の問い」から始めることを意識する

YouTube対策:誘惑にワンクッション置く

- ホーム画面からYouTubeアプリを外す

- 学習時間中はスクリーンタイムやアプリ制限を設定する

- 一度アプリを削除し、「本当に必要か?」と立ち止まる習慣をつくる

スマホを「便利な道具」に戻すと思考もクリアになる

私はこの考え方を参考に、スマホからSNSを閲覧できなくし、Discoverをオフにし、YouTubeのアプリを削除しました。

その結果、私のスクリーンタイムは1日平均51分です。

しかもそのスクリーンタイムの大半は、すきま時間に復習するための「Anki」と、思いついたアイディアを整理して書き留めるための「メモ帳」です。

スマホは、仕組みを整えれば「時間泥棒」から「便利な道具」に戻ります。

一度ホーム画面からすべてのアイコンを削除しましょう。

そして自分に必要なアプリだけを吟味して並べましょう。

そのすっきりしたホーム画面とともに、すっきりとした思考が戻るのです。

スマホを制する者が受験を制す

私もスマホとの付き合い方を見直してみます!

世界の頭脳が作り上げたスマホを前に、意志の力で自分の時間を取り戻すことはできません。

時間を作るためにライフハックで生産性を上げても、余った時間をスマホに盗まれるだけです。

自分の時間を取り戻す最速の道は、スマホとの距離を見直すことなのです。

スマホに振り回されるのではなく、スマホから主導権を取り戻す。

そしていったん主導権を握れば、スマホは参考書になり、辞書になり、暗記カードになり、教師になり、この上なく便利な学習ツールです。

まさに現代は「スマホを制する者が受験を制す」のです。

Akari NOTE:スマホ時間泥棒対策まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

スマホが時間を奪う仕組みと、その対策について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- SNSは「終わらないガチャ」として、見ていない時間まで集中力を侵食する

- Google Discoverは「親切そうな狼」として、目的外の情報で時間を奪う

- YouTubeは「特級呪物」として、新しい興味を生み出し、時間を連鎖的に消費させる

- 意志の力ではなく、スマホ設定という「仕組み」で主導権を取り戻すことが重要

5分でできる行動:スマホのホーム画面からSNS・Google・YouTubeアプリを外してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント