灯

灯勉強でも時間を忘れるほど集中できたらいいのに…

何かに熱中するあまり、時間が過ぎ去っていたという経験は、誰にでもあると思います。

これこそ集中力の理想形ですよね。

集中力とは、気合いや根性で無理にひねり出すものではなく、条件が整えば自然に立ち上がる「状態」です。

人は目標・環境・フィードバックなどの条件が揃うと、自然と没頭状態に入ります。

この理想的な集中状態は、心理学で「フロー状態」と呼ばれています。

集中力には段階があり、その最上位にあるのがこのフロー状態です。

この記事では、心理学者ミハイ・チクセントミハイの「フロー理論」をもとに、勉強中に自然と集中が深まる没頭の条件を考察します。

この記事を読むと、時間を忘れて勉強する、素敵な集中体験に近づくヒントが見つかります。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

集中力とフロー状態の関係とは

集中力ってどうすれば高まるの?

フロー状態って何?

フロー状態(Flow State)とは、ある活動に深く没頭し、時間や自己意識を忘れてしまうような心理状態のことです。

いわば、最も深い集中力が発揮されている「理想の集中状態」。

心理学者ミハイ・チクセントミハイは、芸術家、アスリート、研究者などが、創造的な活動に取り組む際にこの状態に入ることを観察し、理論として体系化しました。

フロー状態に入ると、今やっていることに完全に没頭しているため、時間が経つのすら忘れてしまったり、外から受ける刺激を無視したりということが起こります。

フロー状態では、無理なく集中できる感覚が解放され、終わったあとには「充実した」「もっと続けたい」と思えるような満足感が残ります。

フローに入る条件と体験効果

どうすればフローに入れるの?

フロー状態に入るには、いくつかの心理的・環境的な条件が整っている必要があります。

ミハイ・チクセントミハイは、創造的な活動に没頭する人々の観察を通じて、フローに入るための前提条件を整理しました。

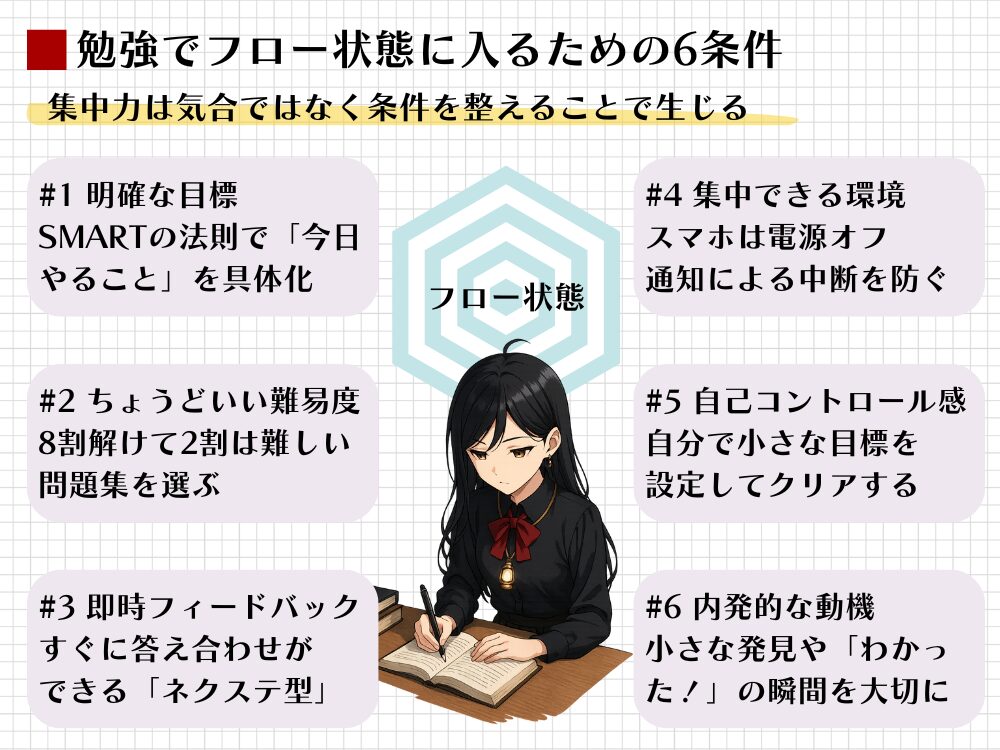

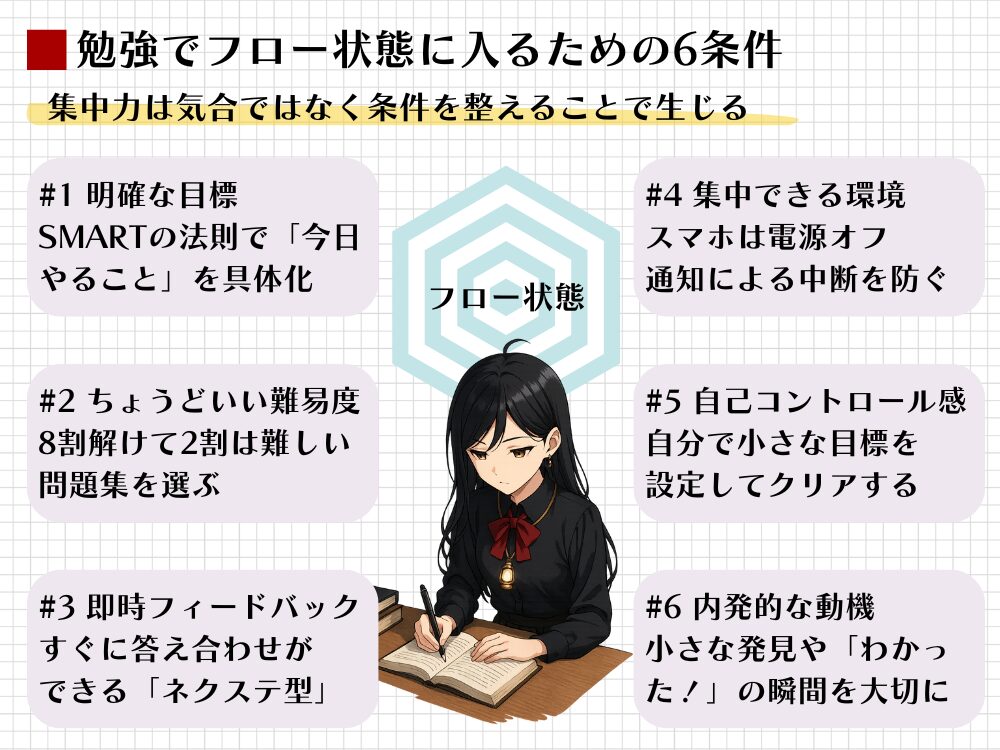

前提条件:フロー状態に入るための6つの条件

以下は、フロー状態に入りやすくするための6つの主要な条件です。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 明確な目標 | 何をすべきかがはっきりしている |

| 挑戦とスキルのバランス | 難しすぎず、簡単すぎない課題 |

| 即時のフィードバック | 成功・失敗がすぐに分かる |

| 集中できる環境 | 注意が逸れない状況 |

| 自己コントロール感 | 自分で状況を操作できる感覚 |

| 内発的な動機 | 活動そのものが楽しい |

体験効果:没頭したときに現れる4つの特徴

フロー状態に入ると、次のような心理的な変化が自然と現れてきます。

これらは、フローの結果として体験されるものです。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 自己意識の低下 | 自分を意識しなくなる |

| 時間感覚の変容 | 時間を忘れる感覚 |

| 深い没頭感 | 目の前の活動に完全に集中している |

| 満足感 | 活動後に充実した気持ちが残る |

勉強でフロー状態に入るための具体的な工夫

勉強でどう活かせばいいの?

勉強においても、フロー状態に入るための条件を整えることで、自然と集中が深まり、「気づいたら何時間も経っていた」という体験に近づくことができます。

ここでは、先ほど紹介した6つの条件に対応するかたちで、勉強における具体的な整え方を見ていきます。

目標設定:集中力を引き出す具体的なゴールを設定する

「今日は英単語を50個覚える」「この問題集を3ページ解く」など、具体的なゴールを設定することで、脳は集中しやすくなります。

目標が曖昧だと、何をすればいいか分からず注意が散りやすくなりますが、ゴールが明確だと「今やるべきこと」に意識を向けやすくなります。

難易度調整:8割解ける問題集で勉強する

問題集は簡単すぎても難しすぎてもうまく没頭できません。

8割はサクサク解けるけど、2割はちょっと頭を使う。

このくらいのレベルの問題集で勉強をするのがベストです。

また、問題をノートに解いてマル付けをするといった適度な作業を伴うと、より集中しやすくなります。

即時フィードバック:「ネクステ型問題集」が最適

問題集や学習アプリなど、すぐに正解・不正解が得られる教材を使うと、「できた!」という感覚がすぐに得られることで達成感が積み重なり、学習のモチベーションが高まります。

たとえば、左ページが問題で、右ページに解答と解説が載っている「ネクステ型問題集」は、即時フィードバックが得られやすい教材の代表格です。

問題を解いてすぐに答えを確認できることで、集中が途切れにくく、テンポよく学習を進めることができます。

集中環境:フローを断ち切るスマホ通知をOFFにする

机の上は必要なものだけにして、静かな場所で勉強することで、注意が逸れにくくなります。

タイマーを使って「今は集中タイム」と区切るのも効果的です。

特に注意したいのが、スマホの通知。

SNSのメッセージを受けて集中力が途切れると、再び元の集中状態に戻るまでに平均23分かかるという報告があります。

スマホの通知は、フローを断ち切る「極悪人」。

電源をオフにしたり、目に見えないところに隠すことで、全集中への入り口を守りましょう。

自己コントロール:小さな達成で集中を生み出す

他人に強制的にやらされる勉強では、なかなか集中しにくいものです。

自分でゴールを設定し、そのゴールをクリアするために主体的に取り組むことで、集中力は自然と高まりやすくなります。

さらに、ゴールを細分化して「小さな達成」を積み重ねていく形を意識すると、集中のリズムが生まれます。

内発的動機:「わかった!」がフローの入口になる

「この勉強が将来の夢につながっている」「知識が増えるのが楽しい」など、学びそのものに意味や喜びを見出すことが、フローへの入り口になります。

小さな発見や「わかった!」の瞬間を大切にしましょう。

SMART目標:集中力を引き出す目標設計のコツ

目標ってどう立てればいいの?

フロー状態に入るには、目標の立て方がとても大切です。

たとえば「勉強する」「頑張る」だけでは、脳はどこに集中すればいいか分からず、注意が散りやすくなってしまいます。

そこで役立つのが、SMARTの法則です。

これは、目標を立てるときに意識すべき5つの視点をまとめたものです。

| 項目 | 意味 | 内容 |

|---|---|---|

| S | Specific(具体的) | 何をするかがはっきりしている |

| M | Measurable(測定可能) | 進捗や達成度が数値で分かる |

| A | Achievable(達成可能) | 自分の力で実現できる範囲 |

| R | Relevant(関連性がある) | 自分の目的や関心とつながっている |

| T | Time-bound(期限がある) | いつまでにやるかが決まっている |

このようにSMARTの法則に沿って目標を立てることで、脳は「今やるべきこと」に意識を向けやすくなり、自然とフロー状態にも入りやすくなります。

全集中は呼吸から始まる

勉強前に何をすれば集中できますか?

最後にもうひとつ、勉強を始める前には深呼吸をする「習慣の儀式」を身につけましょう。

最初に口から肺の中の空気がなくなるまで思いきり息を吐き、そのあと鼻から自然に息を吸い込むのが深呼吸のコツ。

新鮮な空気が頭の中をクリアにして、心が静かに整っていきます。

「呼吸を極めれば、昨日の自分より確実に強い自分になれる」と、煉獄さんも言っています。

Akari NOTE:集中力とフロー状態のまとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

集中力とフロー状態について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 集中力は「意志」ではなく「条件」で生まれる。最も深い集中状態が「フロー状態」。

- フローに入るには、目標・難易度・環境・フィードバックなど6つの条件を整えることが鍵。

- 勉強でも、目標の立て方や環境づくりを工夫すれば、自然と没頭状態に近づける。

5分でできる行動:今日の勉強に「SMART目標」を設定してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント