灯

灯長時間勉強するコツってありますか?

長時間勉強するためには、適度な休憩が必要です。

もともと人間の集中力はそれほど長続きしません。

一般に、集中力が持続するのは15分・45分・90分と言われています(15・45・90の法則)。

とはいえ人の習性として、一度休憩するとまたスイッチを入れるのに一苦労。

ですから、ここでも仕組みを使うのがいいでしょう。

それが「時間割」です。

みなさんもおなじみの時間割というのは、勉強時間に集中するためだけではなく、実は休憩時間から再起動するための仕組みでもあるのです。

今回の記事では、集中力と休憩を上手に組み合わせた時間割について考察していきます。

本記事を読むと、上手な休憩の入れ方がわかり、10時間集中するためのヒントが見つかります。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

ポモドーロ・テクニック:兼業受験生に最適な時間術

私は兼業受験ですけど、どういう休憩の仕方がいいですか?

まず、「朝1時間+昼1時間+夜1時間」というように、細切れで勉強時間を確保する兼業受験生なら、「ポモドーロ・テクニック」がおすすめです。

基本構造:25分作業+5分休憩の時間管理法

ポモドーロ・テクニックとは、イタリアの起業家フランチェスコ・シリロが提唱した時間管理術です。

いかつい名前のわりに実践方法はシンプルで、25分の作業時間と5分の短い休憩を1セットとして交互に繰り返すというもの。

こうすることで、高い集中力を長時間維持でき、生産性が向上するとされています。

最大の利点:小さく始めて作業興奮を呼ぶ仕組み

ポモドーロ・テクニックは集中力の持続もさることながら、習慣化の原則「小さく始める」に合致した方法です。

25分というのは少しだけ頑張るにはちょうどいい長さ。

「今日は気が乗らないな…」という日でも「とりあえず1ポモだけ」と軽く始められます。

また、人というのは、始めたことでやる気が出て、だんだん集中してくるものです。

これを「作業興奮」と呼びます。

「1ポモだけ」で手を動かせば、作業興奮が起きて自然と集中に入れることもあります。

落とし穴:休憩が多すぎて長時間勉強には向かない

しかし、ここで意外な落とし穴があります。

作業興奮は始めることで生まれる集中ですが、これが起きるとポモドーロ・テクニックはかえって逆効果になることがあるのです。

ポモドーロでは、25分ごとにタイマーが鳴り、強制的に休憩が入ります。

せっかく集中の波に乗っていたのに、そこでぷつんと切れてしまう。

そこまでの集中は、もう戻ってこないかもしれません。

さらに、ポモドーロ・テクニックは細かく休憩時間が入るため、何度も休憩からの再起動が必要になります。

そして短いスパンで何度も「始めること」を繰り返すのは、長時間の勉強ではストレスになるのです。

休憩したタイミングで心が折れて「今日はもういいや…」となるリスクを何度も背負うということです。

つまりポモドーロ・テクニックは「始めるための仕組み」としては優秀でも、万能の時間術というわけでもないのです。

大人の時間割:10時間集中を実現する時間設計

私も休日はまとめて勉強したいんです。そういう時って、どう休憩を取ればいいんでしょう…?

1日のどこかでまとめて3時間勉強するような兼業受験生や、1日10時間以上勉強する専業受験生には、「45分+5分」や「50分+10分」で区切っていく学校の時間割がおすすめです。

シンプルに休憩の回数を減らせばいいのです。

これを「大人の時間割」と呼ぶことにします。

基本構造:長時間勉強することを前提とした時間管理法

そもそも学校の時間割は、長時間勉強することを前提に設計されています。

小学生から高校生まで、朝から午後まで何時間も勉強を続けられるのは、時間割という「集中と休憩の仕組み」があるおかげです。

チャイムが鳴れば自然に切り替えられ、教科が変われば気分も変わる。

そうした構造の力が、勉強を支えてくれていたのです。

長年「45分」や「50分」で定着してきたのは、それが長時間の勉強にベストだからでしょう。

多くの人が慣れ親しんだリズムでしょうし、それを無理に曲げる必要もありません。

チェンジオブペース:目先を変えて集中力を持続する工夫

とはいえ、45分間ずっと同じことをしていると、集中が切れてしまうという人もいるでしょう。

そういう場合は、15分ごとに目先を変えてみるのがおすすめです。

実際に、上手な先生ほど「最初の15分は前回の復習」「次の15分で新しい内容の授業」「最後の15分はその内容のドリル」といったように、授業の中身に変化をつけています。

もちろんクラス全体の集中力が高ければ、そのまま授業を進めたり、流動的に授業を組み立てています。

6歳かそこらの小学1年生でも授業が成立するのは、こうした「チェンジオブペース」の工夫があるからです。

余談ですが、大学の講義では90分間こういう配慮がまったくないので、眠くなるのです。笑。

先手必勝:専業受験生は「午前集中型」で効率アップ

「大人の時間割」を作り、「チェンジオブペース」を駆使すれば、かなり長時間でも勉強できるようになります。

なお、専業受験生は午前中に少し多めのコマ数を消化するのがおすすめです。

そちらのほうが午後に早く終われて、ちょっとしたご褒美になるからです。

試験勉強は先手必勝です。

奇跡の装置:わずか6歳でも集中できる小学校の仕組み

わずか6歳の子どもが、朝から午後まで何時間も勉強できるというのは、冷静に考えると奇跡です。

時間割、教科の切り替え、チャイム、先生の工夫など、そこには集中を支える仕組みがあふれています。

小学校は、勉強を教える場所であると同時に、勉強する仕組みを体験する場所だったのかもしれません。

ぜひ体に染みついた習慣を思い出してみてください。

1日10時間勉強する下地はすでにあるはずです。

比較診断:ポモドーロ vs 大人の時間割

ポモドーロと時間割の使い分けが大切なんだ!

ポモドーロ・テクニックと大人の時間割、それぞれにメリットとデメリットがあります。

ここでは、長時間勉強を前提にした場合の違いを比較表で整理してみましょう。

| 比較項目 | ポモドーロ・テクニック | 大人の時間割 |

|---|---|---|

| セット時間 | 25分+5分 | 45分+5分/50分+10分 |

| 向いている人 | 兼業受験生/すきま時間派 | 専業受験生/長時間派 |

| メリット | 習慣化しやすい/始めやすい | 集中の波を活かせる/再起動が少ない |

| デメリット | 集中が途切れやすい/再起動が多い | 1コマが長く、慣れが必要 |

| 再起動の頻度 | 多い(毎セット) | 少ない(1時間に1回) |

| 集中力の波 | 切れやすい | 維持しやすい |

| 実践例 | 朝・昼・夜に1ポモずつ | 午前に3コマ連続で勉強 |

実践編:10時間勉強したときの「大人の時間割」

なるほど。でも、実際のところはどうなんだろう?

私が行政書士試験の勉強をしていたときは、毎日3時間まとめて勉強するタイプでした。

そのため、ポモドーロ・テクニックではなく「大人の時間割」で勉強していました。

最初はポモドーロも試してみたんですが、25分ごとの区切りが細かすぎて、ようやくエンジンがかかってきたところで休憩になってしまう。

忙しすぎる感覚があって、勉強習慣がついてからはやめました。

塾講師という職業柄、「50分+10分」というリズムに慣れていたのもあるかもしれません。

このリズムは、集中の波を活かしながら、無理なく再起動できる感覚がありました。

休日には「週末キャンプ」と称して、問題集を一冊まるごとぶっ通しで最初から最後まで完走する日もありました。

時間でいえば10〜12時間くらい、ずっと問題集を解いていたこともあります。

これが合宿感があって、意外と楽しかったです。

もちろん、このときも「大人の時間割」で適度に休憩を入れていました。

ですから実感として、「大人の時間割」は長時間勉強に向いていると思います。

集中の波を切らずに、自然なリズムで勉強できます。

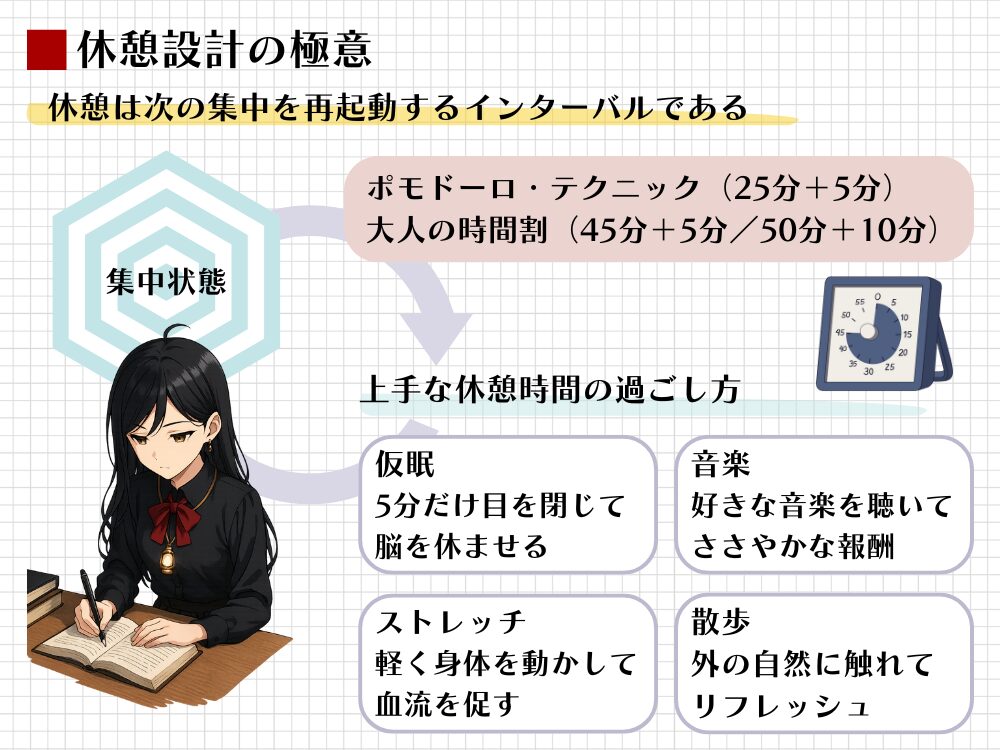

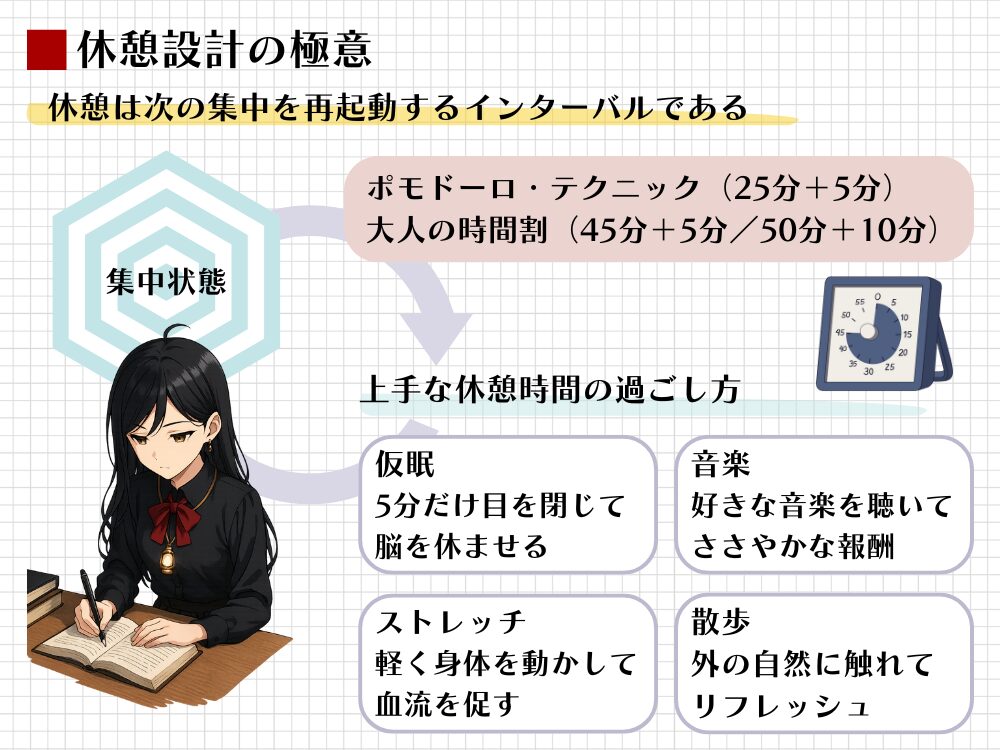

休憩設計:集中力を即座に再起動するための5つの極意

休憩って、スマホ見てたらダメなんですか…?

私、ついSNS開いちゃって、気づいたら30分とか経ってて…

勉強において、集中することと同時に大切なのは、集中を再起動するための休憩です。

どんなに良いリズムで勉強していても、休憩の過ごし方が雑だと、次の集中がうまく立ち上がりません。

ポモドーロ・テクニックでは、25分ごとに5分の休憩が入ります。

この休憩は、単なる「息抜き」ではなく、「再起動のためのインターバル」です。

大人の時間割でも、50分勉強したあとに10分休むことで、次のコマに向けて気分を切り替えます。

しかし、スマホを見たり、SNSを開いたりすると、脳は情報の洪水にさらされてしまいます。

休憩のつもりが、気づけば30分…そんな経験は誰にでもあるでしょう。

だからこそ、休憩時間は「脳を休ませる」ことが大切です。

仮眠で脳を休ませる

目を閉じて5分だけ横になるだけでも、脳の疲労が軽くなります。

詳しくは次回の記事で考察します。

好きな音楽で気分を切り替える

勉強中の音楽はマルチタスクですから、理屈としてはNGです。

とはいえ音楽を聴きながら勉強した方がやる気が出るというなら、それも次善策でしょう。

勉強しないよりはした方が絶対にいいので。

一方、休憩中に好きな音楽を聴いて切り替えるというのは、ささやかな報酬にもなるのでおすすめです。

ストレッチで血流を促す

身体を動かすと、血流がよくなって頭がすっきりします。

自分だけの「5分間ストレッチ」を開発するとベスト。

散歩で自然に触れてリフレッシュ

外の自然に触れると脳がリフレッシュします。

昼休みなどの長い休憩なら、早足ウォーキング(脳活)をここで取り入れる手も。

ドッジボールで時空を歪める

小学生ってすごいですね。

時空が歪んでいるとしか思えません。笑。

Akari NOTE:長時間勉強と休憩設計のまとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

長時間勉強と休憩のこと、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- ポモドーロ・テクニックは「始める仕組み」として優秀だが、長時間勉強には不向きな面もある。

- 「大人の時間割」は集中の波を活かし、再起動のストレスを減らせる長時間勉強向きのリズム。

- 休憩は「脳を休ませる時間」として設計することで、次の集中が立ち上がりやすくなる。

5分でできる行動:次の勉強時間に「50分+10分」で1コマ試してみる

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント