灯

灯自分の家だといまいち勉強に集中できません。何かいい方法はないですか?

すこし投資して、集中できる環境の仕組みを整えましょう。

図書館やカフェ、自習室で勉強するのも悪くはないけれど、やはり長時間の勉強には自宅に集中できる場所がある方が有利でしょう。

家で勉強できるようになれば、混雑に巻き込まれることもありませんし、時間も自由に使えます。

そこで今回は、どうして自分の部屋では集中しにくいのかを考察しながら、自分だけの「勉強基地」を整えていきましょう。

毎日そこに座るのが楽しみになる空間ができれば、自然と自宅でも勉強に集中できるようになるはずです。

- 大学受験の指導経験は10年以上

- 自身も行政書士試験に独学で合格

- 現在は生成AIを活用した勉強法を研究中

どうして自分の部屋だと集中できないのか

図書館だと集中できるのに、自分の部屋だとすぐ気が散っちゃうんですよね…

図書館やカフェ、自習室などは「勉強するための場所」として脳に認識されているため、自然と集中しやすくなります。

一方、自宅は「休む場所」「安心する場所」としてインプットされているため、机に向かっても「勉強モード」になりきれず、ついスマホやベッドに意識が向いてしまうのです。

さらに、自分の部屋では、勉強時間も自由時間もすべて同じ空間で行われるため、脳がモードを切り替えづらくなります。

誘惑も多く、誰にも見られていない環境では自己管理の難易度も上がります。

周囲に勉強している人がいないことで、「みんな頑張っている」という連帯感が得られにくいのも、集中力を下げる要因のひとつです。

机の片付けや資料探し、音の調整など、勉強を始めるまでの準備に手間がかかることで、「やろう」と思っても気力を消耗してしまうこともあるでしょう。

自分の部屋で集中しにくい理由

- 自宅は「休む場所」「安心する場所」として脳にインプットされている

- 勉強時間と自由時間が同じ空間で行われる

- 誘惑(スマホ・ベッドなど)が多い

- 勉強を始めるまでの準備に手間がかかる

- 周囲に勉強している人がいない

- 誰にも見られていないため、自己管理の難易度が上がる

つまり、自宅で集中できないのは「意志が弱いから」ではなく、集中するための「仕組み」が整っていないからです。

それならば、環境を少しずつ整えることで、自宅も「勉強基地」に変えていけるはずです。

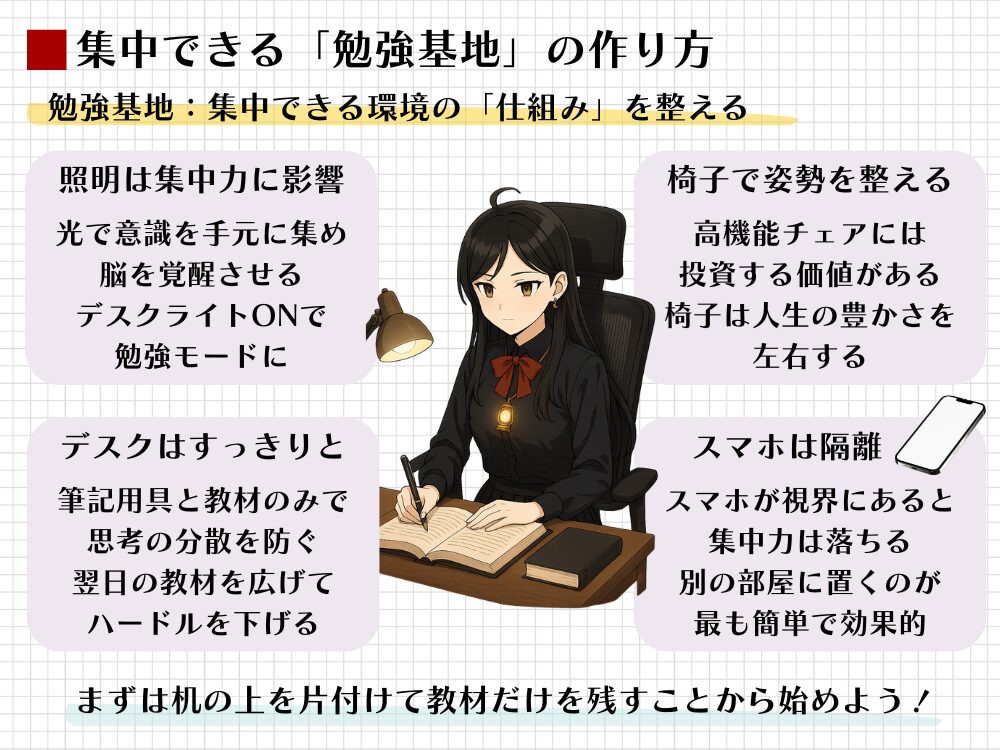

自宅を「勉強モード」に切り替える環境設計の5ステップ

「勉強基地」っていいですね。なんだかワクワクします。どう整えていけばいいんでしょう?

自宅で集中するためには、意志の力だけでなく「仕組み」の力を借りることが大切です。

ここでは、勉強基地を整えるためのポイントを5つ見ていきましょう。

机の上を整える:視線と思考を分散させない空間づくり

机の上に物が多いと、視線が飛び散り、思考も分散してしまいます。

必要なものだけを置き、あとは「余白」を残すことで、脳が自然と集中モードに入っていきます。

お気に入りの筆記用具と教材だけを置いて、あとはすっきりとした空間を心がけましょう。

椅子と姿勢の見直し:長時間勉強でも疲れない体勢設計

姿勢が整うと、呼吸も整い、思考も深まります。

椅子の高さや背もたれの角度を見直すことで、長時間の勉強でも疲れにくくなります。

机と椅子は勉強基地の「軸」となる存在。

お気に入りのものを見つけたら、お金を投資する価値のあるアイテムです。

光源の整備:自然光とデスクライトで集中力を高める方法

光は集中力に大きく影響します。

自然光が入る窓辺や、目に優しいデスクライトを使うことで、目の疲れを防ぎながら、気持ちも前向きになります。

「デスクライトのスイッチを入れたら勉強モード」という始まりの儀式をつくるのもおすすめです。

スマホの置き場所:誘惑を断つための視界設計術

スマホは便利ですが、集中を妨げる最大の要因でもあります。

勉強中は、目に入らないようにする工夫が必要です。

定番ながら、スマホを別の部屋に置くのは、最も簡単で効果的な方法です。

教材の事前準備:勉強開始のハードルを下げる習慣化の工夫

勉強を始めるまでのハードルを下げるために、前日のうちに教材を広げておくのもおすすめです。

「何から始めよう?」と迷う時間が減り、自然と手が動き始めます。

集中できる勉強部屋をつくるためのおすすめアイテム13選

なるほど。じゃあ、どんな道具に投資したらいいですか?

ここでは、自分の部屋を「勉強基地」として整えるための具体的なアイテムを紹介します。

机や椅子といった空間の骨格から、集中を支える小物、そして手に馴染む文具まで。

それぞれが集中を助ける「仕組み」として機能します。

お気に入りの道具を選ぶことで、勉強時間が少しずつ楽しいものに変わっていくはずです。

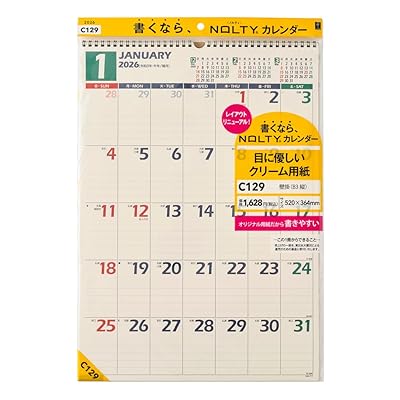

デスク・椅子・ライト:勉強基地の骨格を整える3点セット

勉強基地の中心となるのが、机・椅子・ライトの3点セット。

それぞれが、姿勢・光・空間の質を整える仕組みとして機能します。

同時に所有欲も満たせると、勉強がしたくてたまらない基地に仕上がります。

デスク:FLEXISPOT 電動式スタンディングデスク

勉強中の姿勢は、思っている以上に重要です。

高さを無段階で調整できる電動式スタンディングデスクは、まさしく姿勢の自由を支える道具。

最近では「立ち勉」もトレンドのひとつです。

立って勉強することで軽い運動になり、座りっぱなしによる腰痛対策にもなります。

集中力が切れたときのリセットとしても効果的です。

私自身は、父の形見であるライティングデスクを使っているため、実際には導入していませんが、もし自分で選ぶなら、FLEXISPOTの電動式スタンディングデスクで一択です。

おしゃれだし、機能も申し分なし。

いろんな「デスクツアー」で採用されているのも納得です。

デスクチェア:Ergohuman PRO2

長時間の勉強をする場合、椅子がパフォーマンスに影響しないはずがありません。

「長時間使うものにはお金をかけるべき」というコンフォート原則でも、椅子は寝具に次いで優先度の高いアイテムとされています。

「椅子が人生の豊かさを左右する」というのも、決して過言ではないような気がします。

Ergohumanのオフィスチェアは、背もたれ・座面・ヘッドレストが細かく調整できて、身体に合わせたフィット感が得られます。

メッシュ素材で蒸れにくく、夏場でも快適。

座った瞬間に「整った」と感じる椅子は、集中の入り口になります。

価格はやや高めですが、所有欲も満たしてくれる一脚。

私もいつか導入したいと思っている、憧れの椅子です。

デスクライト:山田照明 Z-10DB

照明は、勉強のパフォーマンスに影響します。

心理学者の多湖輝氏は「手元に光を集めれば意識も手元に向く」と言っていますし、やや青みがかった昼光色には覚醒作用があるので集中力アップにつながるそうです。

山田照明のZ-10DBは、私が実際に使っているデスクライト。

質実剛健なシンプルなデザインが好みです。

デスクライトのスイッチを入れると、自然と勉強モードに入ります。

勉強を支える道具:習慣化と快適さを助ける小物たち4選

机や椅子のような「骨格」が整ったら、次は勉強を支える補助的な道具たちを吟味しましょう。

タイマーやカレンダーは勉強の習慣化を、ブッククリップやサーモタンブラーは快適さを支える仕組みです。

私はこんな道具たち4つを使っています。

タイマー:ドリテック 学習用デジタルタイマー

クイズの早押しボタンみたいな見た目が特徴的。

これを押して勉強を始めると、まさしく「やる気スイッチ」が入る感覚になります。

ストップウォッチとカウントダウンタイマーの切り替えができ、消音モードでは光で終了を知らせてくれるので、図書館などの外出先でも使いやすい。

私はこのタイマーを、ずっと愛用しています。

カレンダー:NOLTY 壁掛けカレンダー

勉強の習慣化に、カレンダーは欠かせません。

1日の勉強が終わったあと、日付に×印をつけていくと、習慣の可視化ができて、連続記録がモチベーションになります。

NOLTYの壁掛けカレンダーは、シンプルな機能美が魅力。

毎年、同じデザインが入手できるというのも、定番ならではの安心感です。

ブッククリップ:サンスター文具 うかんむりクリップ

教科書や問題集のページを開いたまま固定しておける、便利なブッククリップ。

うかんむりクリップは、ページの上部を軽くはさむだけで、しっかりキープできます。

クリップ部分が透明なので、文字が隠れないのも嬉しいポイント。

PCで本の引用をするときにも重宝していて、ブログ記事の執筆が捗ります。

サーモタンブラー:FROZEN CUBE

飲み物の温度をキープできるサーモタンブラーは、今や生活必需品レベル。

特に氷を入れても表面が結露しないので、机が水滴で濡れることもなく、夏場の必須アイテムです。

私が使っているのは、FROZEN CUBE。

サイコロ型のキューブを凍らせて氷がわりに使うことで、飲み物が薄まらないのが一番のポイント。

アイスコーヒー好きには至極の逸品です。

こだわりの文具:毎日の勉強を支える相棒たち6選

勉強の時間を支えるのは、空間だけではありません。

シャープペンシル、消しゴム、ボールペンなど、手に馴染む文具は毎日の勉強を支える相棒たちです。

ここでは私が使っているお気に入りの文具を6つ紹介します。

シャープペンシル:ぺんてるスマッシュ0.5mm

最大の特徴は、重心の低さ。

これが驚くほど書きやすく、長時間の勉強でも手が疲れません。

ずしっとした重さには、高級感すら漂います。

グリップのプチプチ感もクセになる心地よさ。

10年以上使っていますが、今も現役。

まさしく「堅牢」という言葉がふさわしい一本です。

消しゴム:MONOスティック

独学だと、実は消しゴムをほとんど使いません。

ノートで問題演習するときに〇×をちょこちょこ消すくらい。

ピンポイントで消せるスティック型は、その用途に最も適しています。

シャープペンやボールペンと並んで、ペンケースの中に違和感なく収まるところも好き。

油性ボールペン:ジェットストリーム

マル付けの赤ボールペンは、私の主力筆記用具。

ジェットストリームはインクの伸びが違います。

太さは0.7が好み。

赤と黒それぞれ2本ずつペンケースに入っています。

水性ボールペン:シグノ ブルーブラック0.38mm

シグノのブルーブラックは、万年筆のような深みのある色合い。

黒より印象が軽くなるので、日記や手紙にぴったりの色です。

もう10年以上愛用していて、こないだAmazonで替芯を箱買いしました。

ラインマーカー:マイルドライナー

ブルーグリーン、ピンク、グレーの3色を使っています。

わりとすぐにインク切れになるものの、それでも使いたくなるカラーバリエーションの魅力。

特にグレーを発案した人は天才だと思う。

ペンケース:リヒトラブ A7552-24

少し長めのサイズで、17cmのアクリル定規がすっきり収まるのが魅力。

ファスナー付きポケットには、ジェットストリームとシグノの替芯を常備しています。

Akari NOTE:自宅を勉強基地に変える方法まとめ

ここまで読んでくださってありがとうございます。

自宅で集中できない理由と、その対策について、少しずつ見えてきましたね。

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

自分の勉強に取り入れるときは、ここを意識してみてください!

- 自宅で集中できないのは意志の弱さではなく、脳が「休む場所」と認識しているから。

- 集中できる空間をつくるには、机・椅子・光・道具などの「仕組み」を整えることが重要。

- お気に入りの道具や文具を揃えることで、自然と机に向かいたくなる習慣が生まれる。

5分でできる行動:机の上を片づけて、筆記用具と教材だけを残す

勉強法1.0の全体像を確認したい方は、索引ページをどうぞ。

コメント